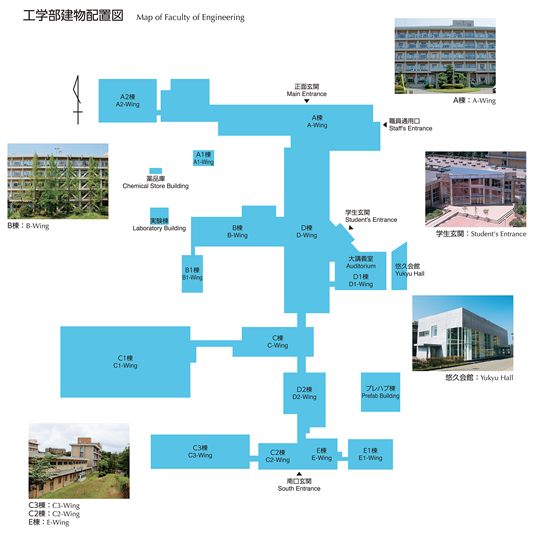

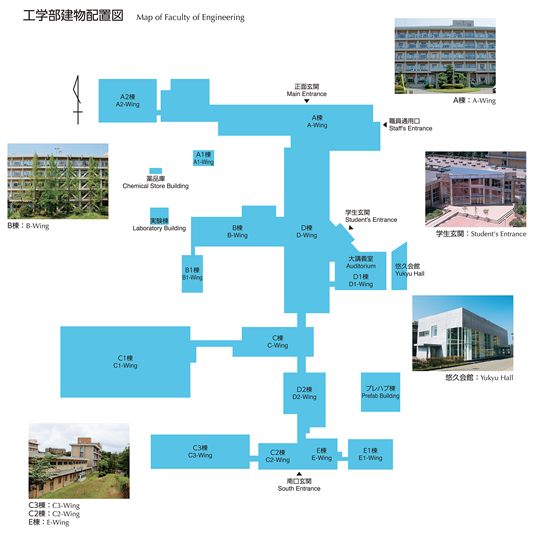

|

| 土地 |

工学部建物 |

| 研究室 |

講義棟 |

実験実習室 |

管理部門 |

その他 |

合計 |

五十嵐地区キャンパス

589,540m2 |

6,089m2 |

2,457m2 |

7,340m2 |

2,673m2 |

10,644m2 |

29,203m2 |

機械システム工学科

|

ドライビングシミュレータ

インテリジェント自動車は、自動車自身が衝突を探知・判断して自動操縦します。そのような新しく高度な装置を実験する場合は危険が伴います。シミュレータによって安全に自動車の走行実験が行えます。 |

電気電子工学科

|

原子間力顕微鏡(AFM)

原子間力顕微鏡(AFM)です。表面構造を1ナノメートル以下の解像度で3次元的に詳細に観察することができます。電子デバイスの作製・観察を行うときに空気中の小さなほこりはたいへん邪魔になるため、クリーンルーム(クラス10000)内で作業を行っています。 |

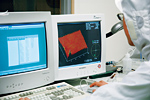

| |

|

作製した電子デバイス用薄膜を上のAFMで実際に観察している映像です。数ナノメートルの凸凹がくっきりとカラーで映し出されています。AFMの制御装置とパソコン、それにディスプレイなどをあわせて1,000万円もする大変高価な測定装置です。 |

情報工学科

|

計算機演習室

コンピュータの操作方法の学習や、プログラミング関連の演習・実習・実験を行うための教育用コンピュータシステムです。120台程の端末があり、複雑な計算を行うソフトウェアなども用意されています。利用時間帯の制限がなく、自由に利用することができます。 |

福祉人間工学科

|

ウエアラブル運動機能計測ユニット

表面筋電図や心電図、膝関節角度などを計測できる小型ユニット。電極はアクティブ電極となっており、両面テープで簡単に貼付できる。さらに、フィールド実験ではこれをPDAに接続することで運動機能のウエアラブル計測が可能である。また、PDAの無線LAN機能を使えば、いつでもどこでも運動機能を計測することができる。応用例としては、スキー運動時の筋疲労と運動パフォーマンスの関係についての研究がある。 |

化学システム工学科

|

走査型電子顕微鏡(SEM)

走査型電子顕微鏡(SEM)は、電子線を用いて、肉眼では見ることのできない極めて微細な(マイクロサイズの)物質の観察が可能であり、材料の構造解析には欠かせません。また、特性X線を分析することで、物質がどのような元素で構成されていて、またどこに分布しているのかを知ることもできます。内部構造の観察が可能な透過型電子顕微鏡(TEM)などもあります。 |

建設学科

|

構造物加力実験装置

構造物加力実験装置は、構造物に垂直・水平方向に自由に荷重を加えることが出来、建物の柱や壁などを模擬した試験体に地震などを想定した力を作用させ破壊するまでの様子を調べる実験装置で、 教育や研究に活用されています。

写真はレンガブロックの形を改良することでどのくらい耐震性能が向上するか実験しているところです。 |

機能材料工学科

|

テトラ・アーク炉

水素エネルギーを実用化するためには、大量の水素を安全に吸収・放出できる優れた「水素吸蔵合金」の開発が必要です。4本の安定したアークを持つテトラ・アーク炉により、こうした新しい合金や単結晶を作製することができます。 |

|

|

|

|