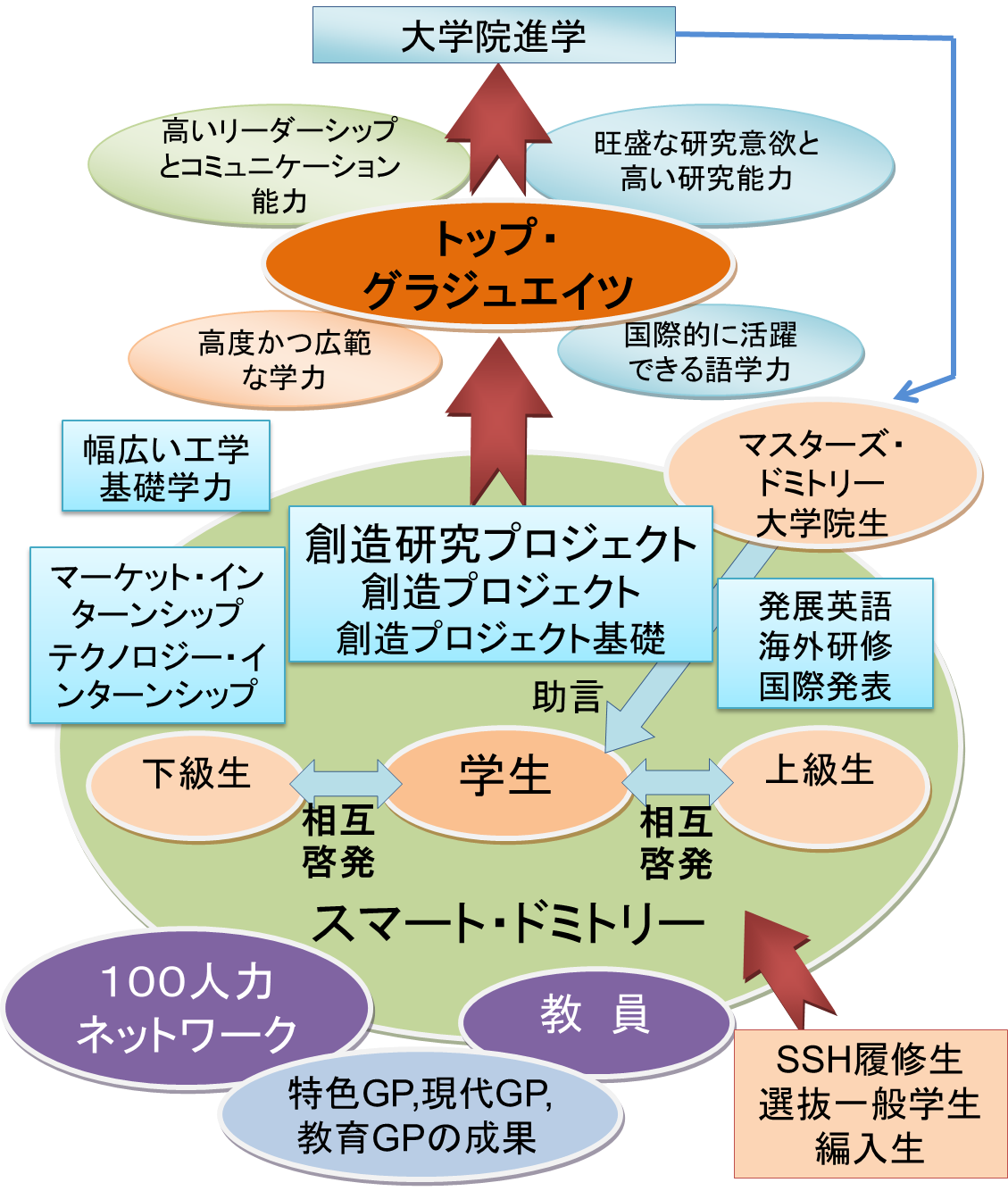

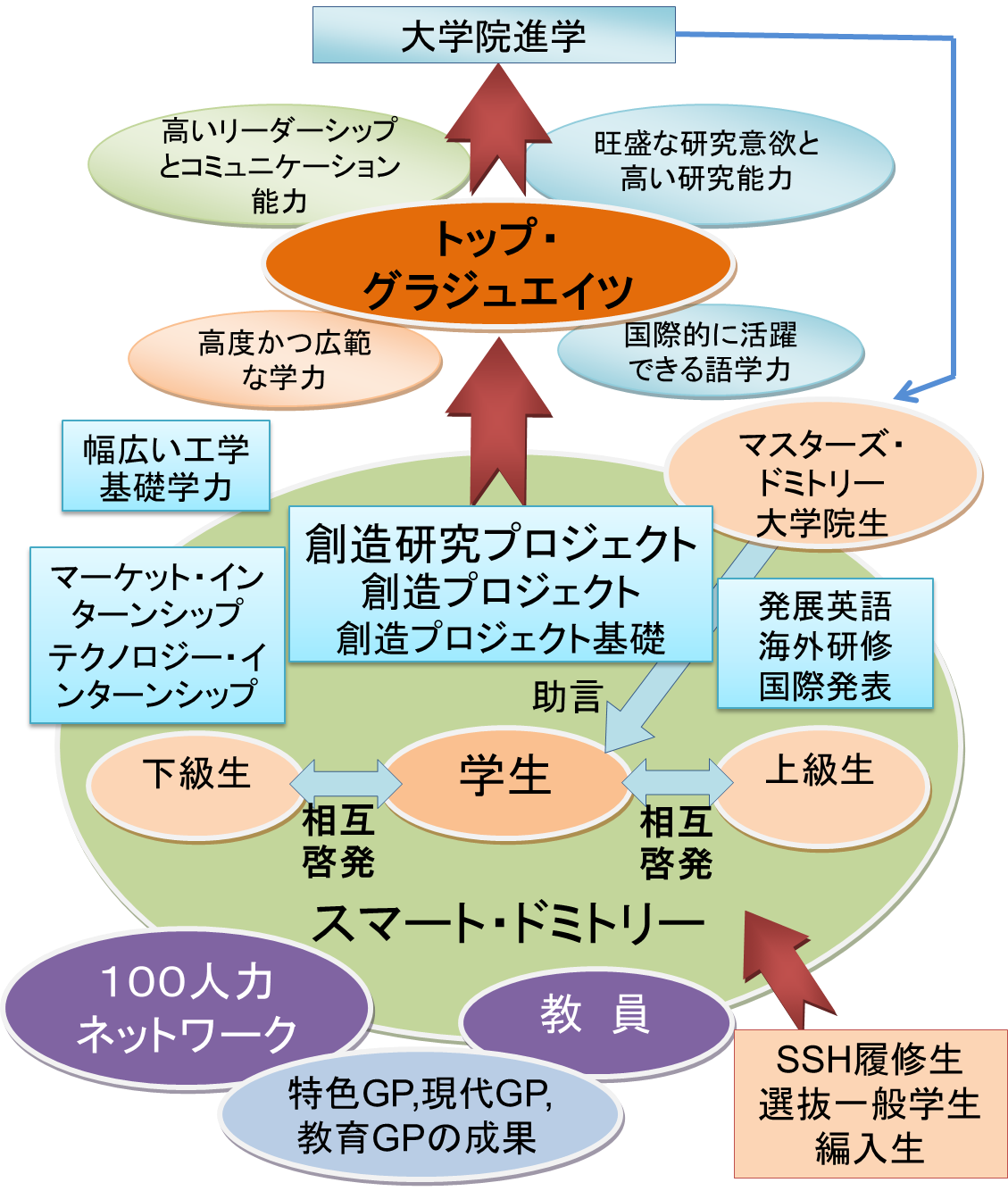

理数学生育成支援事業の内容に則り、新潟大学工学部では、1年生のうちから研究活動に参加できる「スマート・ドミトリー」プログラムを実施しています。このプログラムは、各研究プロジェクトに1年生のうちから配属させ、先輩や教職員の指導のもと、大学のカリキュラム等で専門科目を学びながら研究を行うのが特徴です。本プログラムに参加を希望する学生は、問題発見・解決に対する意欲と能力と学業成績で毎年評価されます。1年次には、先輩や教職員の指導の下で研究を行い、研究の仕方(研究基礎力)を身につけます(単位名:創造プロジェクト基礎)。2年次には、研究を1人で進めていける能力(研究遂行能力)を身につけます(単位名:創造プロジェクトⅠ・Ⅱ)。3年次には、ハイレベルな研究能力とともに後輩を指導できる高度なリーダーシップを習得することを目指します(単位名:創造研究プロジェクトⅠ・Ⅱ)。

これら研究活動を軸としながら、成果発表会、英語発表会などを行いプレゼンテーション力なども養います。また、関係する学会やコンテストなど、学外での発表も行います。これら体系化された教育環境を通じて、最終的に以下のような学生の輩出を目指しています。

- 1.旺盛な研究意欲と高い研究能力

- 2.高度かつ広範囲な学力

- 3.高いリーダーシップとコミュニケーション力

- 4.国際的に活躍できる能力

●研究テーマ

現在進行中の研究テーマを以下に示します。工学的な研究から、社会課題解決のための研究まで、多様な研究テーマで活動しています。また、参加学年も工学部学生だけでなく、他学部の学生の参加もあり広い視野を持って研究に取り組んでいます。

【下水汚泥灰からリンを回収する資源循環技術の開発】

近年、リン肥料の価格が高騰しており、リン資源の産出が無い日本は、自国でのリン資源の確保が課題となっています。そこで、私たちが注目したのが下水処理場の廃棄物である汚泥灰です。汚泥灰から人体に有害な重金属類を除き、リン系肥料として再利用することで、リン資源を循環利用できると考えています。そして私たちは現在、実際に汚泥灰から回収したリン系肥料を植物に施肥し、栽培する実験を行っています。

アドバイザー教職員

化学システム工学プログラム 狩野 直樹

工学力教育センター 管野 政明

【smart DESIGN-i】

近年、離島や過疎地域では人口急減や少子高齢化が進展し、里山の荒廃や耕作放棄地、空き家の増加など様々な社会課題があります。(全国で820市町村が過疎地域に指定、令和3年4月) 私たちは、「誰一人取り残さない社会をつくる」というSDGsの理念や我が国の目指す社会「Society5.0」といった第6期科学技術・イノベーション基本計画等を踏まえ、新潟県内の離島過疎地域の一つである佐渡島を研究のフィールドとして設定し、そこでの社会課題として、人口の社会減やUターンの減少といった現象に着目しました。 DESIGN‐iのアプローチを援用し、班員のバックグラウンドである工学、法学、経営学等の様々な観点からこの課題を探究し、総合知の創出や課題解決を目指しています。POST COVID-19を見据えつつ、島を訪れ、島内の高校生や島内島外の様々なステークホルダーとの対話を重ねながら研究を進めています。

アドバイザー教職員

社会基盤工学プログラム 阿部 和久

地域創生推進機構 高島 徹

【データ駆動イノベーション】

インターネットの普及により、世界には多くのデータがあふれています。私たちの班では、これらの玉石混交のデータから有用な情報を見つけ出すことにより、社会の課題発見から課題解決に取り組んでいます。簡単なところでは、統計分析ソフトRやPython、Excelなどを用いて統計データをグラフ化して見やすくしたり、平均値や最大値・最小値などを導き出したりすることから始めていますが、機械学習なども用いてより深い分析をみんなで考えながら進めるようにしています。

これまで、課題解決のためのアイディアコンテストに参加して受賞したり、企業と連携して現場の課題抽出から実践的なアプリケーション開発やデータ分析を行ってきています。

アドバイザー教職員

知能情報システムプログラム 山崎 達也

【Mediwell ~医工・福祉工学プロジェクト~】

Mediwell(メディウェル、Medical + Wellness)は、病院や介護現場などの医療現場の課題を、工学系学生の新鮮で柔軟な発想で解決することを目的に活動しています。工学の基礎学問や技術を学び始めたばかりの学生達ですが、新潟大学医学部保健学科の研究室や、新潟大学周辺の医療機器メーカーと意見交換しながら、「誤嚥を未然に防ぐ容器の開発」をはじめ、様々な課題に取り組んでいます。プロジェクトで企画、開発した機器は、新潟市周辺の金属加工業を中心とした企業と連携して新潟産医療製品として製品化を目指してており若い大学生チームと新潟地域と連携の輪が広がることが期待されます。

アドバイザー教職員

人間支援感性科学プログラム 飯島 淳彦

機械システム工学プログラム 佐々木 朋裕

協創経営プログラム 尾田 雅文

工学力教育センター 羽田 卓史

【グローバル課題解決(GPS)プロジェクト】

GPSプロジェクトは、「グローバルな課題に目を向け、工学力を用いて解決を目指したい。」という理念のもと、スマートドミトリーで初めてグローバル課題をテーマに、2024年に開始したプロジェクトです。留学生、大学院生、中学生、NPO、など、様々な人と協力しながらグローバル課題解決のための研究を行います。

現在は、グローバル人材育成のための学習プログラムを研究する「教育班」、途上国で医療・衛生の知識を情報技術で広める手法を研究する「IEM(Information Education Medical)班」、途上国の農村部でも使える、電気を使わない冷蔵庫を開発する「QOL(Quality of Life)班」、持続可能なエコシステム開発に向け、クリーンな肥料開発を目指す「食料班」の4班体制で様々な分野の研究を行っています。

アドバイザー教職員

工学力教育センター 上田 和孝

協創経営プログラム 小浦方 格

研究統括機構 中村 史

工学力教育センター 羽田 卓史

【キッズ・プロジェクトplusテクノロジー】

技術でアフリカと日本の子どもたちの交流を進めよう!の合言葉で取り組んでいます。例えばオンラインで南アフリカと日本の子どもたちが一緒に体操したりゲームをしたり歌ったりと海外の子どもたちの様子を身近に感じながら国際理解を深める仕組みを作っていきます。特に健康教育やSTEAM教育の仕組みづくりにチカラを入れてチームで時間を過ごしています。メンバーのチームワークで社会課題の解決に取り組んでいきます。

アドバイザー教職員

人間支援感性科学プログラム 村山 敏夫

PhDリクルート室 樺澤 茉宝

教育学部 山﨑 幸歩

トップ・グラジュエイツ

スマート・ドミトリーの全プログラムを終了し、かつ卒業要件を満たした上で、優れた学業成績、語学力及び顕著な研究成果を有するものを優秀な卒業生(=トップ・グラジュエイツ)として、新潟大学工学部が認定しています。トップ・グラジュエイツの認定基準は、以下の通りとなっています。

- トップ・グラジュエイツの認定候補者は原則として、1年生の10月から4年生の3月までスマート・ドミトリーに所属したものとする。

- トップ・グラジュエイツの認定候補者は,原則として,創造プロジェクト基礎,創造プロジェクトⅠ及びⅡ,創造研究プロジェクトⅠ及びⅡ並びに卒業研究(建築学プログラムにあっては,卒業研究又は設計)の単位を修得していなければならない。ただし,早期卒業者については,工学部の申合せに準じる。

- トップ・グラジュエイツの認定は,学部4年次(終了時点)での学業成績,語学力及び研究活動の実績を総合的に評価して行うものとし,原則として,次の条件を満たした者について行う。

(1) GPA3.5以上又は所属プログラム若しくはコースの成績上位10%以内

(2) 次のいずれかを満たすこと。

(a)TOEIC600点以上

(b)国際会議での口頭発表若しくはポスター発表の実績があること

(c)協定締結大学等への留学に係る単位を修得していること

(d)本学各部局主催の留学交流プログラムに係る単位を修得していること。

ただし,テクノロジー・インターンシップまたはマーケット・インターンシップのうち,

留学生と一緒に活動した場合は,留学交流プログラムとみなす。

(e)国際研修の単位を修得していること

(3) 学術論文,学会発表などの研究活動の実績があること

- この申合せについては,高度工学力教育実施委員会の審議を経て,教授会の了承を得るものとし,随時見直しを図るものとする。

なかなか厳しい条件ですが、2022年度には4名、2023年度には1名、2024年度には3名の学生が認定を受けました。トップ・グラジュエイツの認定を受けた学生は、卒業後も大学院や社会で活躍しています。皆さんも新潟大学工学部のこのプログラムに参加して優秀な研究者を目指しませんか?

![工学力教育センターパンフレット[PDF]バナー](../images/bana-center_pdf.jpg)