2023年度 ものづくりプロジェクト製作作品

「ものづくりプロジェクト」は、学生が技術的な目標を立て、プロジェクトチームを組み、技術開発プロセスの学習を行う科目で、工学部の共通科目になっています。

工学部1~4年生、院生、加えて他学部の学生などの多様なバックグラウンドをもつ学生が参加し、日々活発な活動を行っています。

複数年度継続して受講する学生が先輩となり、後輩を指導し、年々技術レベルも高まっています。

今年度は農学部との協働で、農業のDX化に有益な機器を製作し、将来的な起業に繋げることを目的として活動する「農業DX起業プロジェクト」が新たに発足し、

合計160名(2024年3月時点)の学生が参加し、8プロジェクトに分かれて活動を行いました。

今年度から、新型コロナウィルス感染症の感染法上の類型が5類になり、行動制限も大幅に緩和されたことから、以前にも増して外部との交流が活発となりました。

また、全国規模の大会や発表会も、コロナ禍前と同様に開催されるようなりました。

特に、工学力教育センターやものづくりプロジェクトを見学したいという小・中学校からの依頼が多くありました。理科実験教材開発プロジェクトを中心として、

地域のイベント等にも積極的に参加することができました。大学のひとつの使命である地域貢献についても、「ものづくりプロジェクト」として積極的に活動できた一年となりました。

これら活動の一部は、以下に詳しくご報告させていただきます。

全国的な大会等に目を向けると、「NHK学生ロボコン大会」本選出場、「能代宇宙イベント」参加・企業賞受賞、「セキュリティコンテスト」参加など、

様々な成果を残すことができました。以下に学生の頑張りと共に2023年度のプロジェクト活動を紹介します。

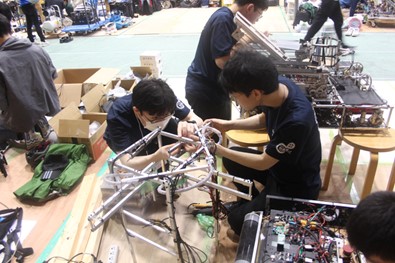

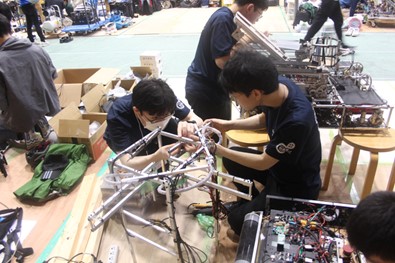

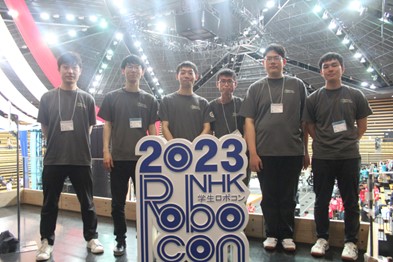

ロボコンプロジェクト

ロボコンプロジェクトは、1年生から複数の大会に出場し、徐々にロボット製作のレベルを上げ、最終的には毎年6月初旬頃に行なわれる「NHK学生ロボコン」優勝を目指して活動をしています。

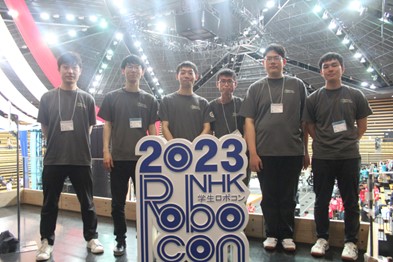

今年度も2023年6月4日(日)に東京都大田区総合体育館で行われた「NHK学生ロボコン2023」に、「ロボコンプロジェクト(科学技術研究部)」が出場することができました。

本選に出場することができる大学が複数入れ替わる中で、過去複数年に渡って本選出場を果たしています。ロボコンの常連校と言われるまでになりました。

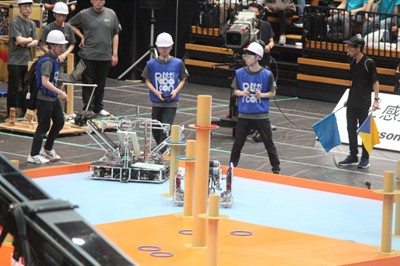

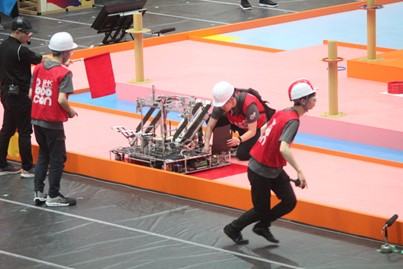

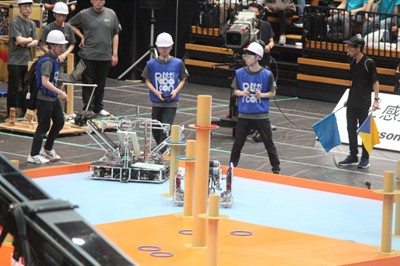

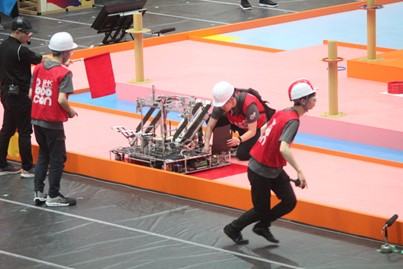

2023年の競技課題は、カンボジアの有名な世界遺産であるアンコールワットに、花輪に見立てたリングを献花する 「Casting Flowers over Angkor Wat」というものでした。

平たく言うと「輪投げ」のような競技です。 各チーム2台のロボットを作成し、20個のリングを11本のポールに正確に投げ入れます。

それぞれのポールの一番上にリングを入れたチームが、 ポールのポイントを獲得できるという対戦要素もありました。

新潟大学は、正確なリングの投擲を狙う直動機構を採用したロボットと、リングを高速・連続に射出するローラー投擲機構を採用したロボットの2台を製作し本番に臨みましたが、

練習で使用していたリングと本番用ではリングでは、やわらかさが微妙に違い、うまく装填されないなどのトラブルがあり、

予選リーグで東京工科大学、横浜国立大学にいずれも敗退し、予選リーグ突破とはなりませんでした。 決勝トーナメントに進めず悔しい思いをしました。

この模様はYouTube(アーカイブ:https://www.youtube.com/watch?v=hSWufAEh3zQ)で配信されたほか、

7月17日(月・祝)午前10時5分から、NHK総合テレビで放送予定されました。また、NHK学生ロボコン2023本選に出場決定したことを受けて、NHK新潟放送局より、本件に関して取材を受けました。

取材の模様はweb記事(https://www.nhk.or.jp/niigata/lreport/article/003/28/)にまとめられていますので、

是非ご覧ください。

■ロボコンチーム(科学技術研究部)ホームページ

■NHKロボコンホームページ

■YouTubeアーカイブ

■NHK新潟放送局 にいがたwebリポート

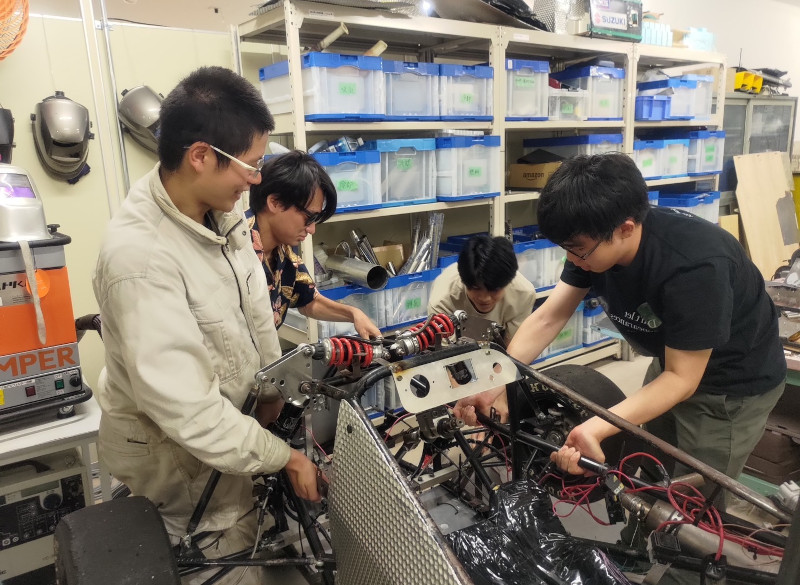

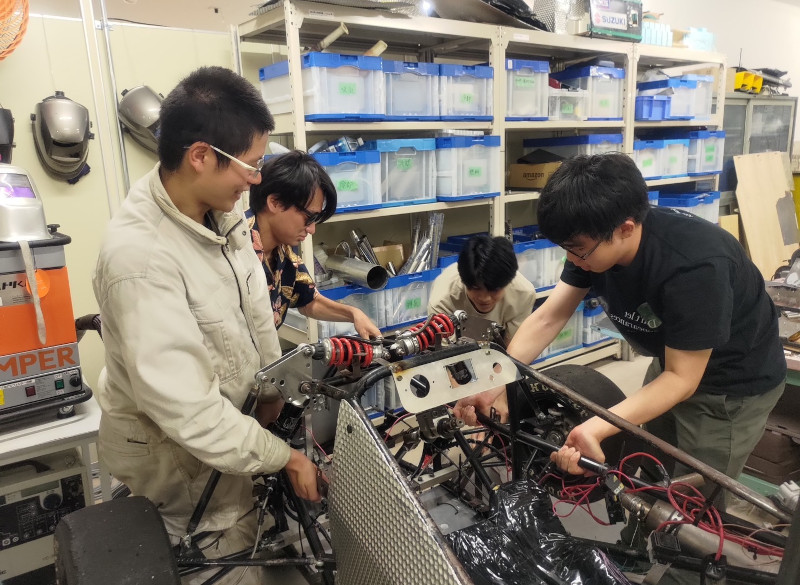

学生フォーミュラプロジェクト

学生フォーミュラプロジェクトは、毎年9月頃、静岡県掛川市で行われる「学生フォーミュラ日本大会」に出場し、上位入賞を目指すプロジェクトです。

2023年大会出場を目指し車両製作を行ってきましたが、製作の最終段階で予期せぬエンジントラブルが発生し、走行不能の状態が長く続いたため、

今大会の動的審査への出場を断念しました。余裕を持った製作スケジュールが大切だと改めて痛感しました。

静的審査には出場し、コスト審査12位、プレゼン審査21位、デザイン審査41位、総合39位という結果でした。

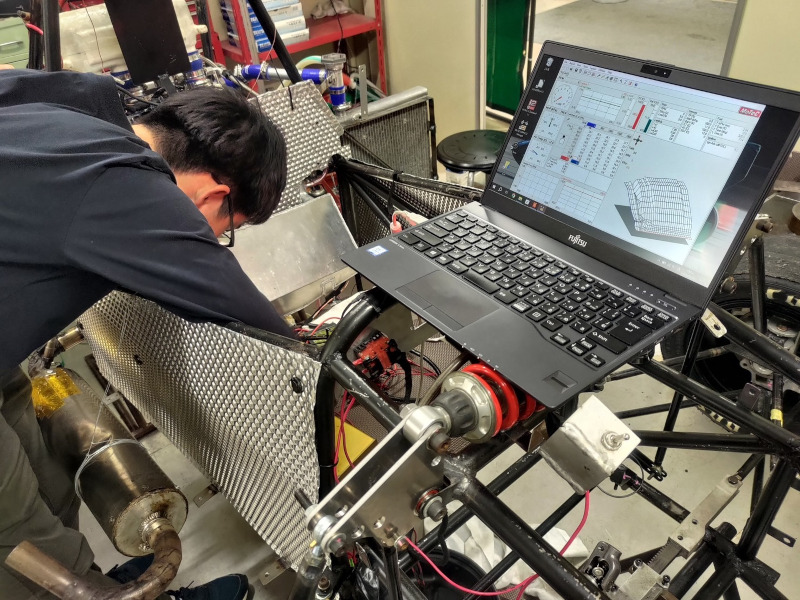

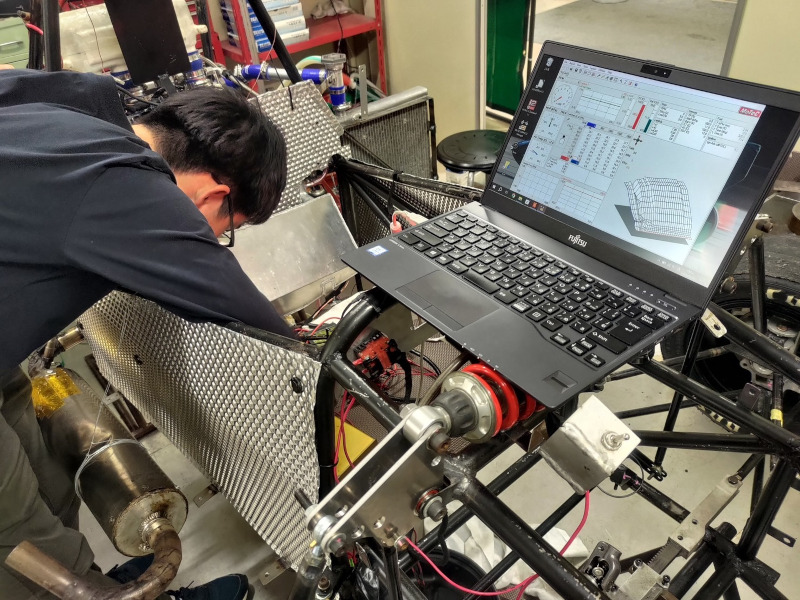

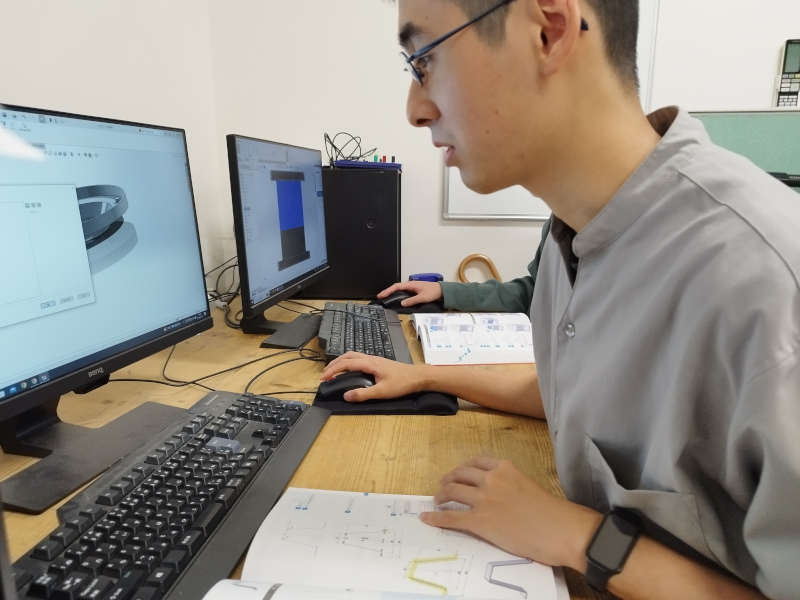

今年度の活動を反省し、次年度から、タスク・日程の管理の明確化、予算の不足の解消、具体的な数値目標の設定などを行うことで、大会出場、総合10位以内という目標を掲げ、

次年度のマシンを鋭意製作中です。シミュレーションを行うだけでなく、シミュレーション通りの性能が出るよう、製作精度の向上や治具の設計なども行っています。

また、よりグループで活動できるようチーム体制の見直しや、資金調達を改善する活動の中で「Matching HUB Nagaoka」という企業とのマッチングイベントへの参加等を行いました。

■新潟大学 学生フォーミュラプロジェクトNEXTホームページ

■全日本学生フォーミュラ大会ホームページ

CANSATプロジェクト

「CANSATプロジェクト」は宇宙開発に関連する技術開発に取り組むプロジェクトです。自動で目的地まで到達するCANSAT(Runback競技)と、

ハイブリットロケットの製作を行っています。CANSATプロジェクトが目標としている日本最大級の宇宙イベント「第19回能代宇宙イベント」に、

2023年8月16日~24日の日程で、今年度も参加することができました。パラシュートで投下されたのち、地上を自立走行でゴールを目指すランバック競技に2チーム、

ハイブリットロケット打ち上げに1チーム参加しました。

ランバック競技では、まずは機体が上空30m~50mで投下されます。パラシュートを用いて軟着陸するのですが、その際の衝撃で機体が破損してしまうことを防止するために、

FRPでタイヤを製作したり、パラシュートが放出された機体に絡まらないように、機体とパラシュートが着地時点で距離を取るような工夫をしました。能代宇宙イベントでは、

フィールドの草木や窪地に邪魔されながらも、画像処理や物体検出を用いて、ゴールまで0.56mまで近づきました。

この記録でランバック競技の第2位(準優勝)を獲得しました。また、審査書や当日の競技結果をもとに高評価を得られた1チームに贈られるタイプエス賞も受賞しました。

ハイブリットロケットについては、電装部の小型化、ロケット直径の大型化を行い、パラシュート格納スペースを確保。パラシュートが確実に開傘するような工夫をしました。

実際の打ち上げでは、ランチクリア(打ち上げ成功)したものの、機体上昇途中で失火を起こし、想定よりも大幅に高度が低くなってしまいました。

パラシュートの開傘もできませんでした。工夫した点の動作が確かめられなかったのは非常に残念でした。その後の調査で、点火点の位置が悪く燃焼が継続できなかったことが判明しました。

次年度に向けて、点火や酸化剤注入などの役割を担う GSE(Ground Support Equipment)の自作も視野に入れて活動中です。

■新潟大学CANTATプロジェクト(NiCs)ホームページ

■第19回能代宇宙イベントのホームページ

非産業用ロボットプロジェクト

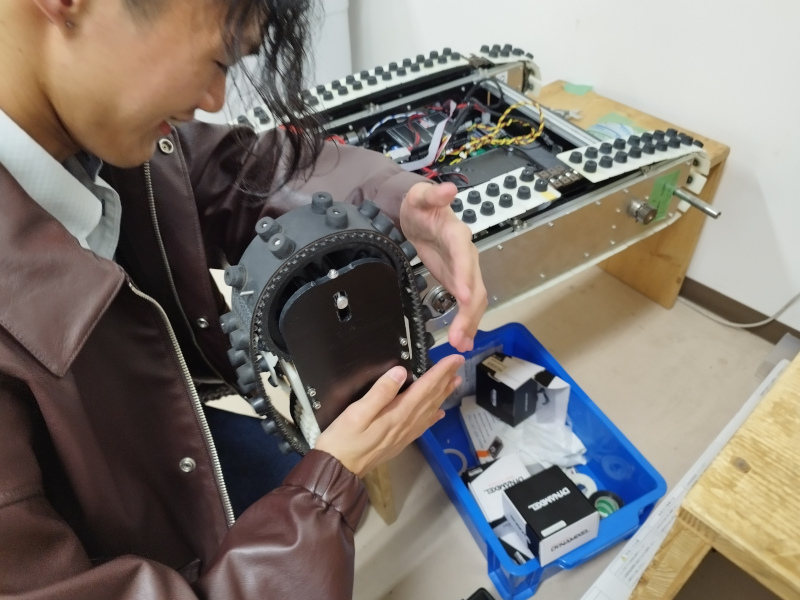

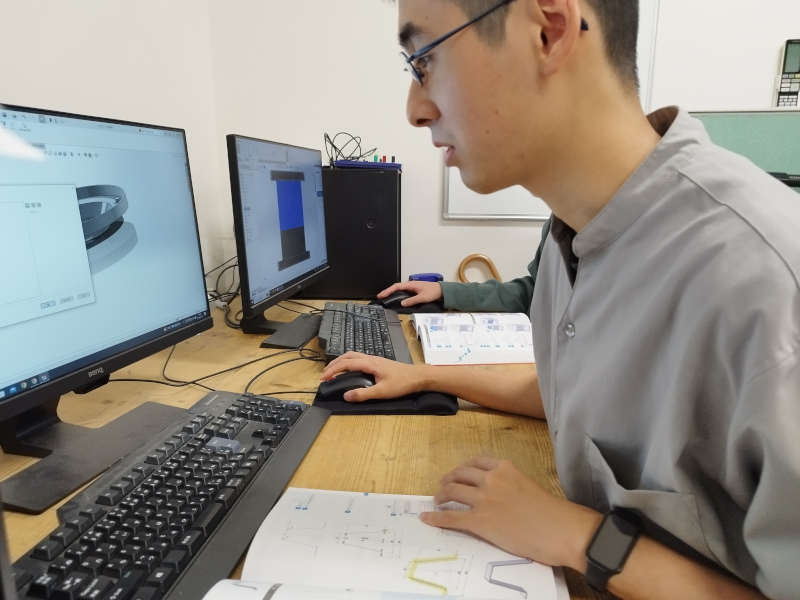

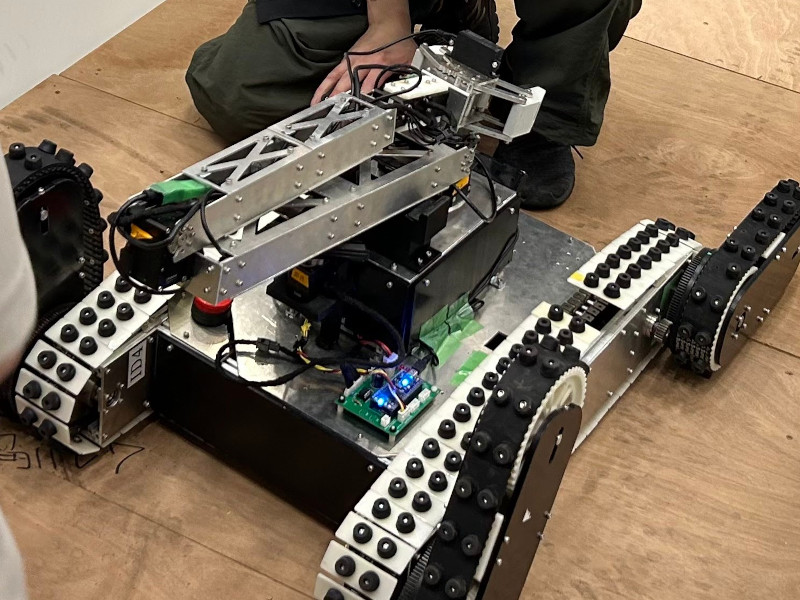

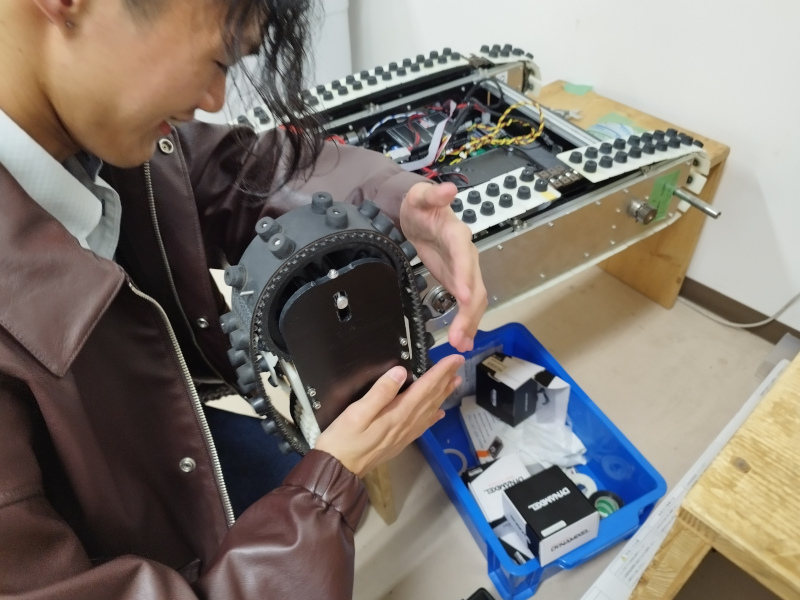

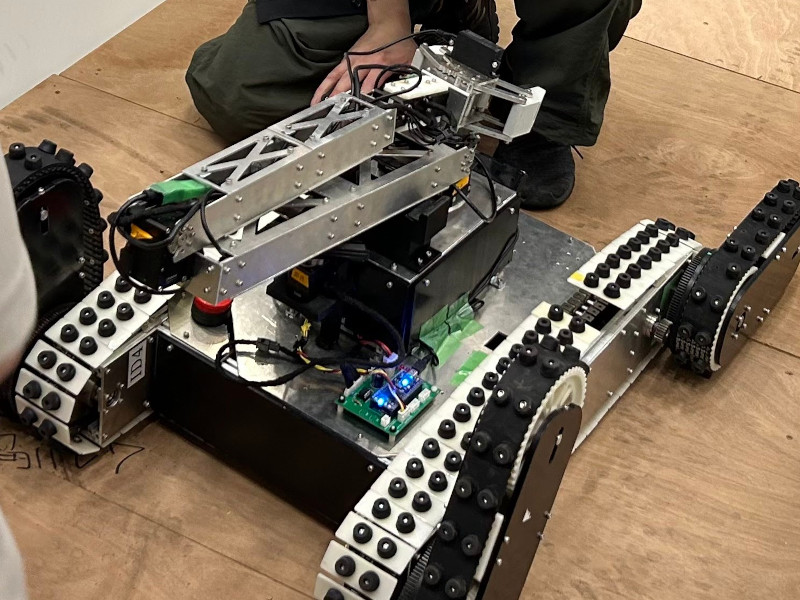

「非産業用(レスキュー)ロボットプロジェクト」は、人が入れない災害地等で情報収集を行うレスキューロボットを製作するプロジェクトです。

災害時にレスキューロボットに必要とされる標準的な性能を試験する大会があり、それら大会への出場を目指して活動しています。

今年度は、大会において”器用さ”の試験に必須となる、マニュピュレータの開発を中心に行いました。大会では、メータ値の読み取り、バルブの操作、

レバーの操作などが試験項目として出題されます。これらの設置位置は事前に知らされず、どのような位置にあっても操作できるよう、ある程度の汎用的な能力が求められます。

しかしながら、マニュピュレータを長くすると重くなり、搭載するモータも大きくなります。そこで機体を持ち上げることで高さを稼ぎ、より広範囲の操作を可能にする工夫をしました。

また、各種センサの開発も行い、QRコードの自動読み取り、熱源探知能力、ハズマット(警告標識)の自動読み取り、CO2濃度検出などが可能になりました。

2023年度大会には出場することができませんでしたが、2024年4月下旬に行われる、RoboCupJapanレスキューロボットリーグに出場予定です。

■非産業用(レスキュー)ロボットプロジェクトホームページ

■RoboCupJapanホームページ

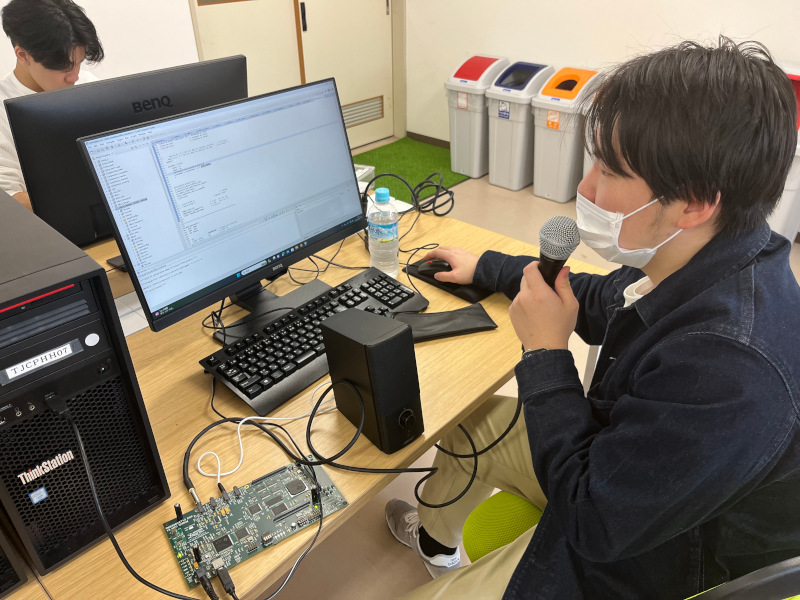

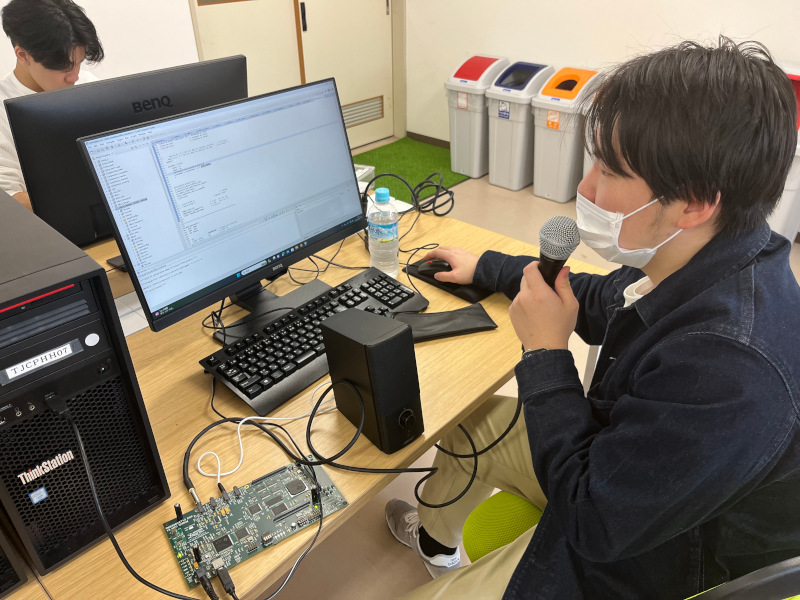

音響工学プロジェクト

「音響工学プロジェクト」は、昨年度まで「首掛け式で取り外ししやすい軽度難聴者向けの簡易補聴器」の開発を行っていましたが、

補聴器は医療機器であり社会実装まで到達が困難なことから、プロトタイプの製作をもって開発を一旦終了しました。

今年度後半から、「スペクトログラムを用いて画像的に音を加工するアプリ」と「突発性難聴診断webアプリ」という2つのテーマで、

新たな活動をスタートさせました。

「スペクトログラムを用いて画像的に音を加工するアプリ」では、音声信号を短時間フーリエ変換を繰り返して得られるデータ、

”スペクトログラム”を音の画像とみて、

その画像を絵を描くように変更することで、音の高さ、音の大きさ、音の長さなどを視覚的に変更し、既存の音声をもとに創造的に音作りができる・

意図せず偶然生まれる音ができる、ということを狙ったアプリです。

「突発性難聴診断webアプリ」は、原因不明で突然発症し治療をしないと高度の難聴になってしまう突発性難聴を、

自宅で手軽に診断し早期治療に繋げることを目的としたwebアプリです。耳鼻科の先生にもご意見を頂き、片耳で発症しやすいという特徴から、

左右の耳の聞こえの差を測定し診断する方法を模索中です。

理科実験教材開発プロジェクト

理科実験教材開発プロジェクトは、主に小中学生向けに、アッと驚く、安価で楽しい理科実験教材を開発することを目的に活動しています。

今年度は「光の3原色」「雷はどこにおちるのか?」「よごれた水をきれいにしよう」3つの教材を製作しました。

「光の3原色」の実験は、 赤・青・緑の3色の蛍光体を混ぜることで減法混色を体験させ、その後UVライトを照射することで白く光る様を観察させます。

黒色の液体が白色に変化することで、減法混色と加法混色を同時に体験させることを狙って製作しました。また実験後、顕微鏡でスマホの液晶画面を観察することで、

TV画面やディスプレイなどに光の三原色が使われていることを体験させ、工学とのつながりも示しました。「雷はどこに落ちるのか」は、間隔をあけて配置したアルミホイル間に

圧電素子で高電圧を流すことにより、放電現象を観察させるものです。電流がどのように流れるのか、電流がどのような条件ならば流れやすいのかを教えることを目的としています。

これら理科実験教材を用いて、中高生対象の大学訪問・市内小学校での理科実験教室の開催という2つのイベントを企画したほか、

「西区あきまつり」「科学技術へのいざない」という2つのイベントにも参加しました。いずれのイベントでも、子供たちが楽しんで実験を行う姿や、

色の変化に驚く姿などが見られました。

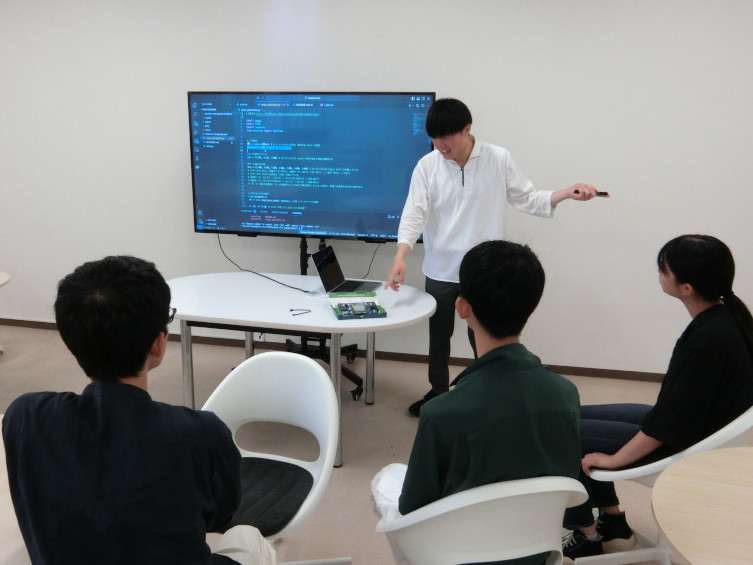

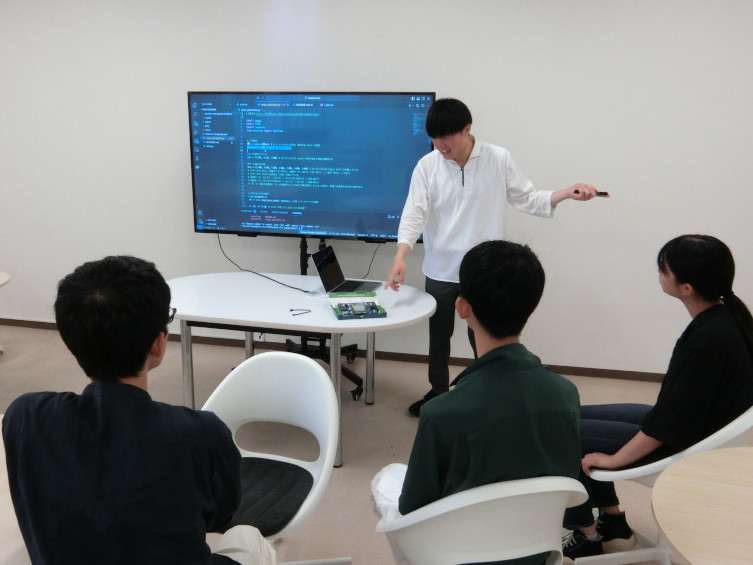

情報セキュリティプロジェクト

情報セキュリティプロジェクトは、CTF(Capture The Flag)という競技を通じ、情報セキュリティ技術を学習することを目的とし、

その技術力の証明として、日本最大級のCTFであるSECCON CTFという大会に出場し各分野1問以上正答する、

及びSECCON CTF Beginnersという大会でで上位入賞することを目標としています。

CTFには様々な分野があり、低レイヤ班と高レイヤ班に分かれて活動を行っています。特に今年度は、低レイヤ班において、

バッファオーバーフローによるシステム乗っ取りに関する技術の学習を主に行いました。

目標としているSECCON CTFにも出場し、昨年度の238位(726チーム中:129ポイント)から、118位(653チーム中:305ポイント)と、大幅に得点・順位共に上げることができました。

今年度は幅広い分野を学習し、チームとして問題に取り組んだことが得点の上昇に繋がりました。

また、情報セキュリティ関連の外部コミュニティとの交流も行い、実際の攻撃手法や、大学内の学習だけでは得られないような専門的・技術的な知識を学習しました。

農業DX起業プロジェクト

農業DX起業プロジェクトは、農産物の収量・収益を増やすようなデータを取得する機器を製作し、それを実際の農家さんに有料で使っていただくことで起業し、

新潟の農業活性化の一助となることを目指して今年度発足したプロジェクトです。今年度は発足1年目ということもあり、

農場の気温や気圧などのデータを自動で取得し、蓄積することができるリモートセンシングシステムの開発を行いました。

実際の農場では、電源が無い所も多いことから、バッテリとソーラーパネルを搭載し、電源が無くとも長期間動作し続けられるものとしました。

種々のセンサー情報を処理するマイコンは、省エネの観点から間欠動作とし、自動で起動→スリープを繰り返します。センサデータはwifiを通してサーバに送られ、

サーバではデータを時系列ごとに自動保存されます。年度後半に行った動作実験では、目標期間安定して動作することを確認しました。

次年度ではレンコンの栽培にフォーカスし、実際の栽培を行いながらデータを取得し、データを活用した栽培方法の検討を行う予定です。

![工学力教育センターパンフレット[PDF]バナー](../../images/bana-center_pdf.jpg)