2020年度 ものづくりプロジェクト製作作品

今年度のものづくりプロジェクトは、新型コロナウィルスの影響で、多くの予定の変更などを余儀なくされました。

新入生募集ガイダンスは完全にオンラインになり、HP上で募集動画やプロジェクト説明ポスターなどを掲示しました。

ZOOMを用いてのオンライン質問会などを開き、新入生の不安を少しでも解消するよう努めました。

その結果、例年より少し少ないものの35名の新入生を迎えることができました。約130名の学生が8プロジェクトに分かれて活動しています。

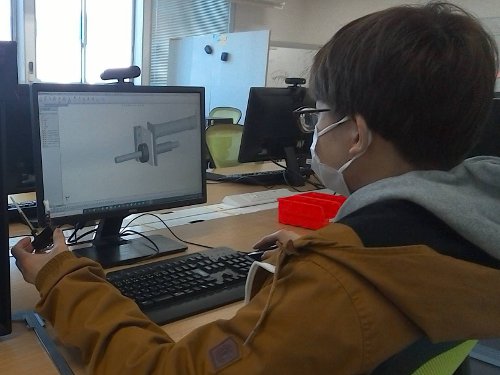

オンラインで活動できる仕組みも整え、機械設計やプログラミング学習などは自宅でできるようになりました。

第2タームからは、感染症対策を徹底しながら徐々に対面での活動を再開させました。

しかしながら6月に予定されていた「NHK学生ロボコン大会」や9月に予定されていた「全日本学生フォーミュラ大会」「能代宇宙イベント」など、

各プロジェクトが目指している大会が軒並み中止になってしまいました。慣れないオンライン授業に加え、

ものづくりプロジェクトの活動にも制限がかかり、学生もモチベーションの維持に苦労したようです。

そのような中で、各プロジェクトとも、オンラインでミーティングや学習会を開く、動画や画像を用い情報共有をしっかり行う、

スケジュール調整やマネジメントを入念に行うなど、工夫して活動してきました。

以前のような自由で活発な活動はまだできませんが、活動の質・量ともに向上してきています。

次年度以降の学生たちの活躍にご期待下さい。以下に2020年度のプロジェクト活動を紹介します。

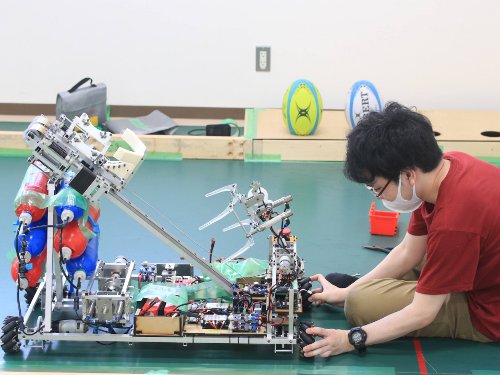

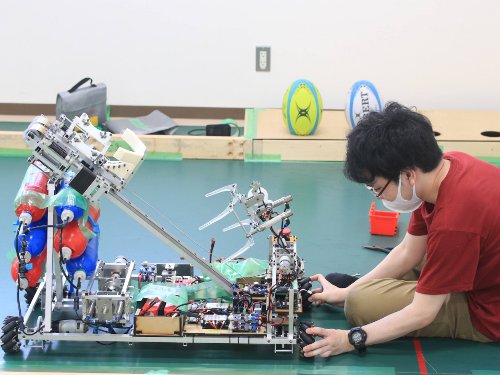

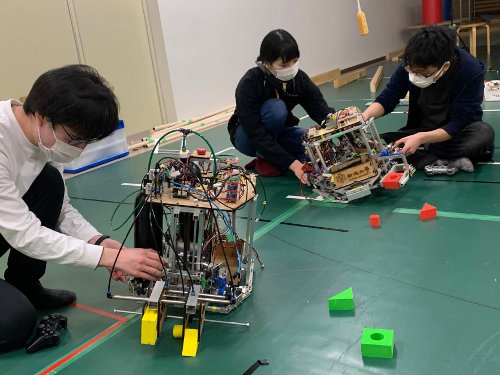

ロボコンプロジェクト

ロボコンプロジェクトは、毎年6月初旬頃に行なわれる「NHK学生ロボコン」優勝を目指して活動をしています。

しかしながら今年度は新型コロナウィルスの影響で、大会自体が中止になってしまいました。

ロボットも完成間近だっただけに、非常に残念な思いをしました。

「NHK学生ロボコン2020」の代替として企画された「オンライン!学ロボFESTIVAL」というイベントに参加しました。

このイベントは、特設HP上で各大学のロボットの特徴や動作などについて動画発表するという企画です。

新潟大学ロボコンプロジェクトも3本の動画を公開し、ロボットの全体的な動作はもちろん、独自に開発したクラッチ機構の詳しい説明なども行いました。

また、コロナ禍でのロボコン活動の一例として、オンラインミーティングの様子や、少人数でのロボット開発の様子、

実際のロボットの動作などについてNHKの取材を受け、その様子が9月21日 NHK総合テレビ「学生ロボコン2020「ロボコニストはあきらめない!」」

番組内で放送されました。現在は次年度の大会に向けてロボットを鋭意製作中です。

■ロボコンチーム(科学技術研究部)ホームページ

■NHKロボコンホームページ

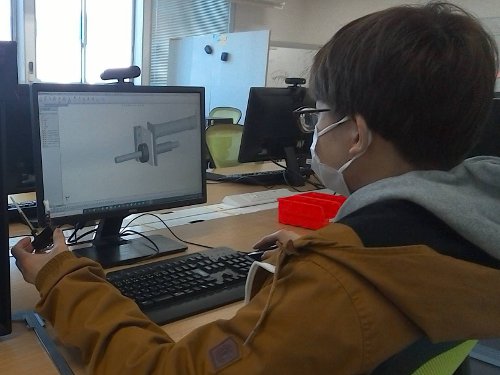

学生フォーミュラプロジェクト

学生フォーミュラプロジェクトは、全日本学生フォーミュラ大会に出場し上位入賞することを目標としています。

今年度は新型コロナウィルスの影響で大会自体が中止になってしまいました。大学への入構も厳しく制限されるなか、

なかなか思うように車両製作を進めることができませんでした。

車両製作が行えないと、車両を製作するノウハウや技術が後輩に伝承されにくくなります。それを防ごうと、車両製作ができない期間には、

設計に使用する理論や関係するレギュレーション、現マシンの設計コンセプトや問題点・実際の部品の製作方法などについて詳しく記載した、

各パートごとの「設計まとめ資料」を製作しました。

後期からは、徐々に車両製作も行えるようになり、12月に無動力でのブレーキ試験を行いました。現在はエンジン回りの部品製作・組付けを行い、

3月中にはシェイクダウン・試走を行う予定です。

次年度の活躍にご期待ください。

■新潟大学 学生フォーミュラプロジェクトNEXTホームページ

■全日本学生フォーミュラ大会ホームページ

CANSATプロジェクト

「CANSATプロジェクト」は宇宙開発を目指した様々な課題に取り組むプロジェクトです。

今年度は3年生ランバック1チーム、2年生ランバック1チーム、1年生ランバック2チーム、フライバック1チーム、ロケット製作1チームと、

複数のチームに分かれて様々なCANSATを製作しました。しかしながらアメリカで行われる「ARLISS」、秋田県能代市で行われる「能代宇宙イベント」、

種子島で行われる「種子島宇宙イベント」など、各チームが目指していた大会が、

新型コロナウィルスの影響で軒並み中止になってしまいました(一部大会については代替大会が開催)。

そのような状況でも、第1タームは1年生教育を中心に活動を行い、大学入構が許可された第2タームからは、機体の製作、気球を使った実験や

パラシュートの投下実験、デバイス同士の通信実験などを繰り返し行ってきました。また、ただ目的地に自動制御で到達するだけでなく、

目的地の砂を持ち帰るサンプルリターンに挑戦したり、目的地を画像処理で判別するプログラムを開発したりと、様々な新しい取り組みを行っています。

次年度以降の活躍が楽しみです。

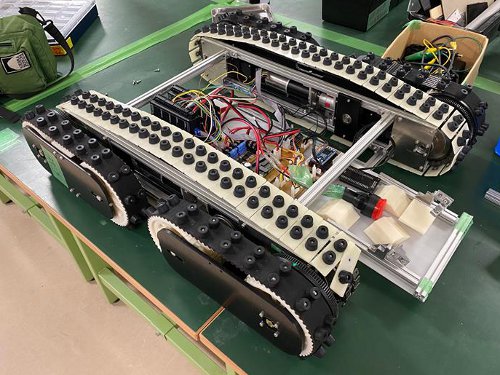

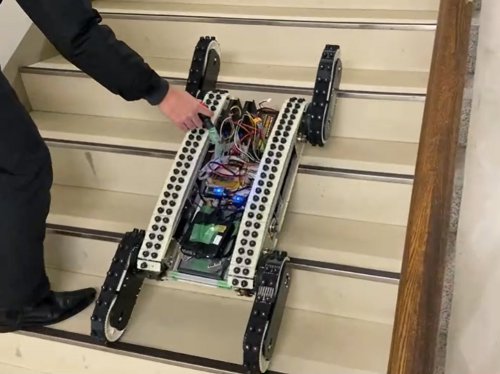

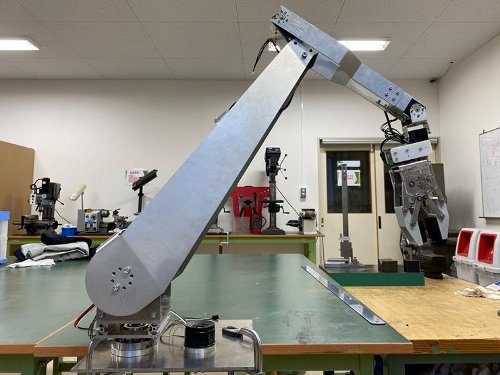

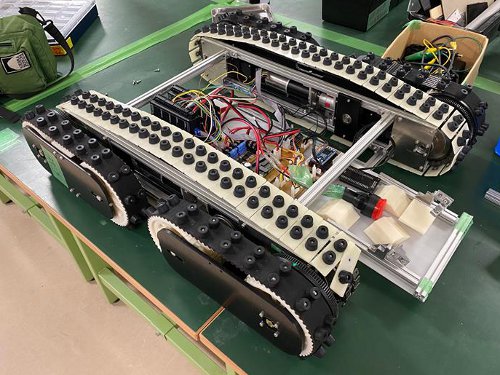

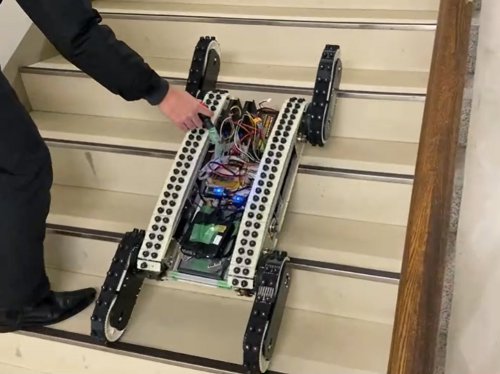

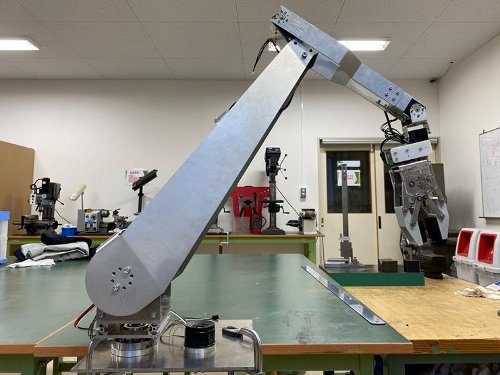

非産業用ロボットプロジェクト

「非産業用(レスキュー)ロボットプロジェクト」は被災地などで活躍するレスキューロボットを製作するプロジェクトです。

そのようなロボットの標準性能を測る大会があり、大会での上位入賞を目指しています。

今年度の活動は、過去の大会で明らかになった課題を解決することでした。斜面や階段をスムーズに力強く走行できるように、

メインモータの制御電圧や許容電流を増大させるためのシステムの変更を行いました。加えて、車体を安定させるためのサブクローラ

と呼ばれる部分を回転させるモータをコンパクトにし、車体に内蔵しました。これにより、車体中心部に制御系が集中し、防水構造も

取りやすくなりました。

今後はマニュピュレータなどの上部機構の製作・制御も行い、次年度以降開催される大会への出場を目指す予定です。

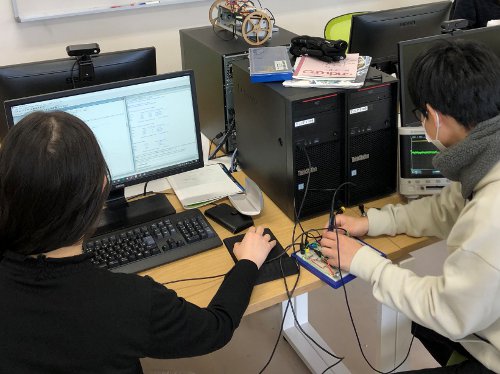

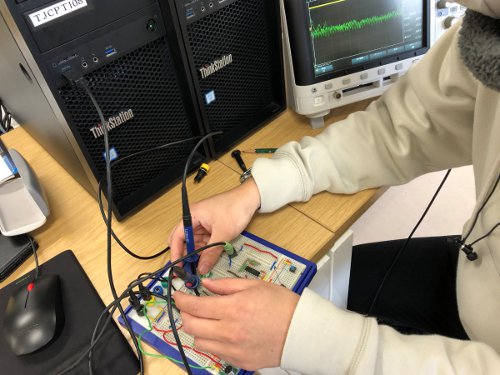

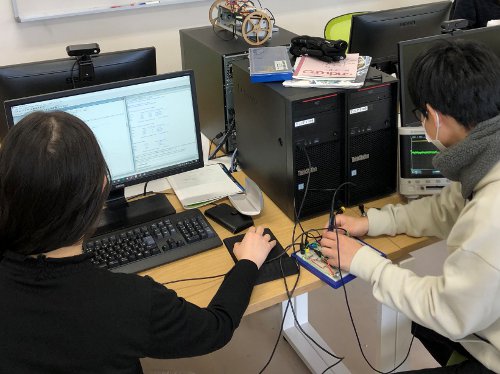

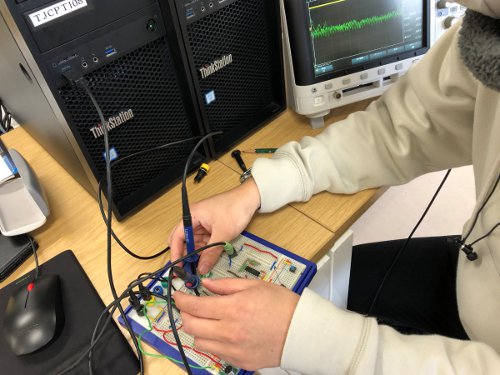

音響工学プロジェクト

「音響工学プロジェクト」は、補聴器を中心に誰にでも使いやすい音響機器を開発するプロジェクトです。

今年度は昨年度に引き続き、首掛け式で取り外ししやすい補聴器の開発を行いました。

日本は高齢社会に突入していて、加齢に伴う軽度難聴者は今後増えていくと考えられるとともに、

難聴が人とのコミュニケーションを阻害し、認知症発症の引き金になるといわれています。

そのような理由から、使いやすい補聴器は今後ますます重要になっていくと思われます。

昨年度から行っているDSP(Digital Signal Processor)を用いて音声処理のプログラムを開発をするとともに、

今年度は筐体・基板すべてオリジナルの首掛け式補聴器のプロトタイプを作成しました。

音声処理のプログラムでは、音の大きさの心理量である「ラウドネス」を難聴者向けに正常化する処理や、

処方式と呼ばれる式に基づいて音声を変化・増幅させる処理などを製作しました。

次年度は今年度開発した音声処理プログラムをプロトタイプに移植し、オリジナルの補聴器を完成することが目標です。

理科実験教材開発プロジェクト

理科実験教材開発プロジェクトは、主に小中学生向けに、アッと驚く、安価で楽しい理科実験教材を開発することを目的に活動しています。

今年度は新型コロナウィルスの影響で、例年出展していた小中学生向けの教育イベントなどが軒並み中止になり、小中学生と直接触れ合うような活動はできませんでした。

このような状況の中、YouTubeに理科実験動画を投稿する取り組みを始めました。ステイホーム中に、家出できる簡単安価な実験を対象に、

「水と油の性質の実験」「気化熱を利用した雪の結晶を製作する実験」「草木染の実験」「レモンで電池を作る実験」の4つの動画を作成しました。

いずれの動画も、小学生等にもわかるようにイラストや平易な言葉で説明することを意識して作られています。

本来であれば難しい化学反応などをいかに簡単に説明するか、非常に苦労したようです。YouTubeを利用した動画投稿は、

理科教室などに来ることができない子どもにも理科実験の面白さを知ってもらうことができる良い取り組みであり、次年度以降も続けていこうと思います。

■理科実験教材開発プロジェクトホームページ

■新潟大学理科実験教材開発プロジェクト YouTubeチャンネル

情報セキュリティプロジェクト

情報セキュリティプロジェクトは、CTF(Capture The Flag)などの情報セキュリティの技術を競い合う競技などへの参加を通して、

情報セキュリティ技術のスキル向上を目指して結成されました。日本最大級のCTFの大会であるSECCON(SECURITY CONTEST)で優勝することを目標としています。

CTFには様々な分野があり、暗号解読や、壊れたデータの復元、webやインターネット関連の脆弱性に関するものなどがあります。

情報セキュリティプロジェクトは、サーバー乗っ取りなどの技術の学習を行う低レイヤー班と、

ウェブや通信を介した情報漏洩に関する知識の学習を行う高レイヤー班に分かれて学習を進めてきました。

SECCONにも出場し、昨年度より順位を上げることができました。次年度以降もプロジェクト全体の技術力向上を目指して活動していきます。

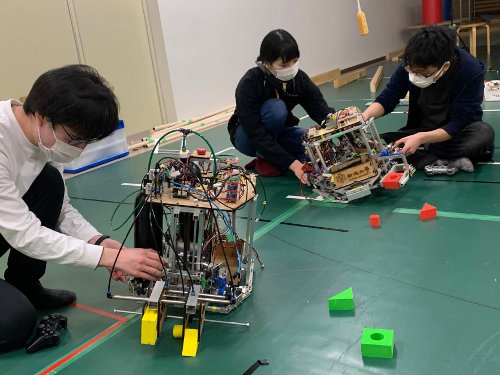

ロボマスタープロジェクト

今年度から、新潟大学、長岡技術科学大学、長岡高専の学生がRobomasterという競技に出場するため「Phoenix Robots」という合同チームで活動しています。

新潟大学のメンバーは、ものづくりプロジェクトの枠組みの中で「ロボマスタープロジェクト」として活動しています。

Robomasterはロボットコンテストの一つであり、ロボット競技とeスポーツを組み合わせたロボットによるサバイバルゲームのような真新しい競技になっています。

今年度は各校のメンバーが分担して複数台のロボットを製作しました。新型コロナウィルスの影響で本大会は開催されませんでしたが、

「Robomaster Technical Challenge」というロボマスター本戦より規模を小さくした個別の国際大会が開催され、

オンラインにて製作したロボットの完成度や性能をオンラインで発表しました。

参加チームは59チームあり、 1st Prize 8チーム、2nd Prize 12チーム、3rd Prize 19チームが選ばれ、その中で3rd Prizeを受賞しました。

次年度以降、さらにロボットをブラッシュアップして本大会に挑戦する予定です。これからが楽しみなプロジェクトです。

![工学力教育センターパンフレット[PDF]バナー](../../images/bana-center_pdf.jpg)