2019年度 ものづくりプロジェクト製作作品

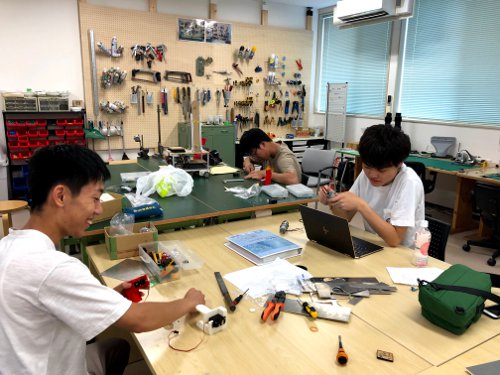

今年度のものづくりプロジェクトは、140名あまりの学生が参加し、昨年度に引き続き活発な活動を行いました。

多くのプロジェクトが複数年度継続して活動し、その内容はますます高度化・充実化してきました。

中でも今年度は、CANSATプロジェクトが「能代宇宙イベント」という全国規模の大会で、優勝・準優勝したのが

大きなトピックです。その他にも、ロボコンプロジェクトがNHK学生ロボコン大会で3年連続特別賞を受賞したことや、

学生フォーミュラプロジェクトが全日本学生フォーミュラ大会において、8年ぶりの全種目完走を成し遂げるなど、

各プロジェクトとも大きな成果を挙げました。

以下に2019年度のプロジェクトを紹介します。

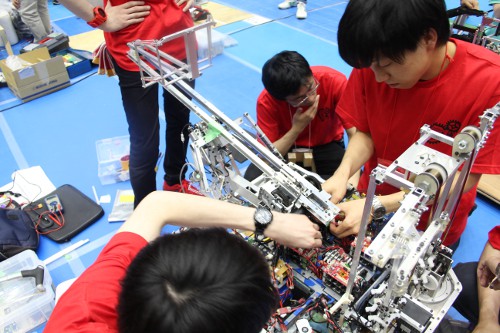

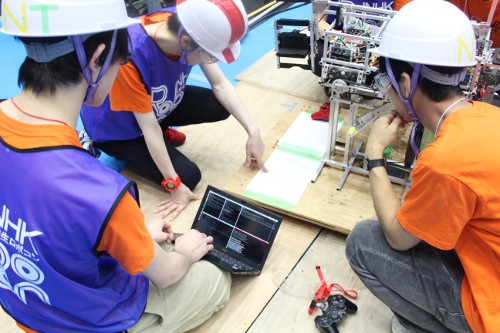

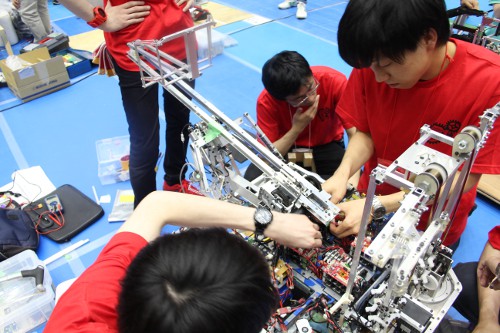

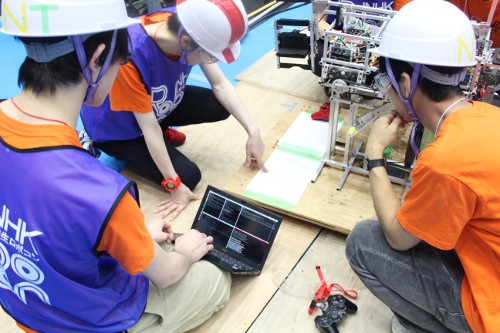

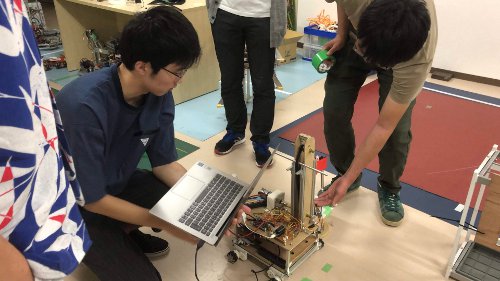

ロボコンプロジェクト

ロボコンプロジェクトは、毎年5月末頃に行なわれる「NHK学生ロボコン」優勝を目指して活動を続けています。

今年度も全国の大学・高専が応募した書類審査、1次ビデオ審査、2次ビデオ審査を突破し、

2019年5月26日に東京都大田区西蒲田片柳アリーナで行われた「NHK学生ロボコン2019」に出場しました。

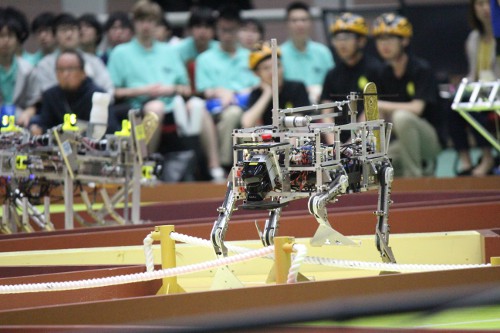

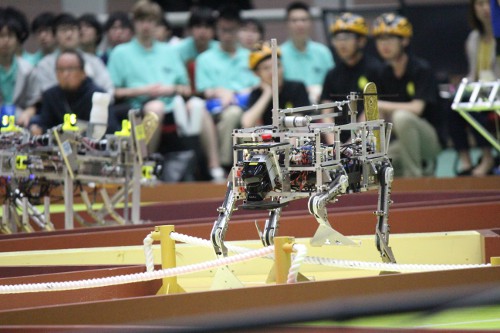

今年度のルールは、モンゴルの伝統行事を模した“グレート・ウルトゥー”。手動制御可能なロボットと、

馬を模した4足歩行の自動制御ロボットを連携させ、ゴールまでの速さを競う競技です。

予選リーグでは、ものつくり大学に勝利したものの、手動制御のロボットが機械的不具合で動かず

金沢工業大学に敗退、 予選リーグ突破とはなりませんでした。しかし4足歩行ロボットの正確な動きや

シンプルな設計などが評価され、 マブチモーター株式会社様より特別賞を頂きました。

この模様は7月15日(月・海の日)NHK総合で放送されたほか、

NHK教育「サイエンスZERO」などでも放送されました。

加えてインターネット中継で広く配信されました。

■ロボコンチーム(科学技術研究部)ホームページ

■NHKロボコンホームページ

学生フォーミュラプロジェクト

学生フォーミュラプロジェクトは、全日本学生フォーミュラ大会に出場し上位入賞することを目標としています。

今年度も、2019年8月27日~31日に静岡県エコパスタジアムで行われた「第17回全日本学生フォーミュラ大会」に、様々な事前審査をクリアし出場しました。

今年度は昨年度までの車両をベースにしながら、スポーツ性と整備性・信頼性を両立させる 「すっきり&スポーティ」というコンセプトで車両を製作しました。

自主的な事前車検や試走などもしっかりと行い、 完成度の高い状態で大会に臨むことができました。

大会では燃料ラインの不具合などがあり、車検通過が遅れるなどトラブルはありましたが、

その後は順調にアクセラレーション・スキッドパッド(8の字走行)・オートクロスなどの動的審査をクリアしました。

昨年度電装系のトラブルで出走できなかったエンデュランス (耐久走行試験)にも無事出走し、

2人のドライバーで1周約1Kmのコースを20周走り切りました。全ての静的・動的審査に参加し、

完遂・完走したのは8年ぶりの快挙です。

大会の模様は動画配信サイトでリアルタイムに配信されていたほか、テレビ番組としても放送されました。

■新潟大学 学生フォーミュラプロジェクトNEXTホームページ

■全日本学生フォーミュラ大会ホームページ

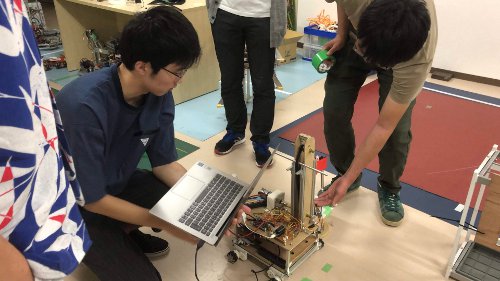

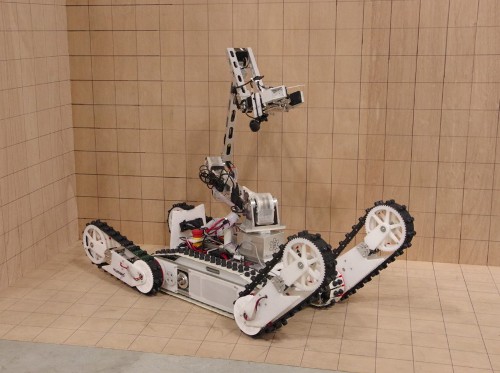

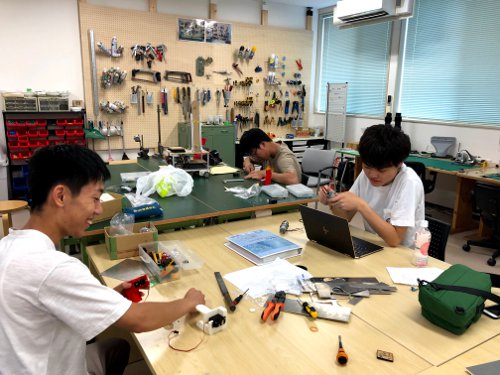

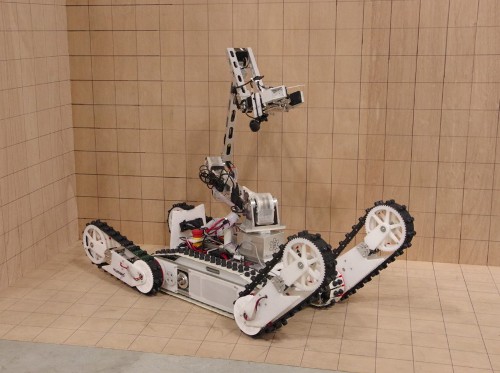

非産業用ロボットプロジェクト

「非産業用(レスキュー)ロボットプロジェクト」は被災地などで活躍するレスキューロボットを製作するプロジェクトです。

過去にはレスキューロボットの国際大会にも出場しました。

今年度の活動は、国際大会で明らかになった課題を解決するとともに、

実際の災害現場において高確率で出現する“水”(消防での放水やスプリンクラー・雨など)に耐えられるよう、防水構造の検討を行いました。

適切な構造体・止水材の使用・固定方法を用いることで、水飛沫に対して良好な防水性を有することが分かりました。

今後は浅い水没環境に関しても実験を行い、ここで得た知見をレスキューロボットの開発に取り入れていく予定です。

音響工学プロジェクト

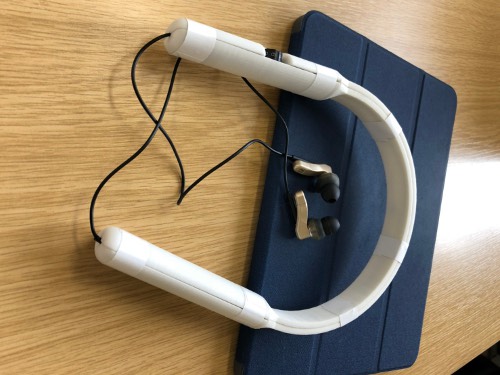

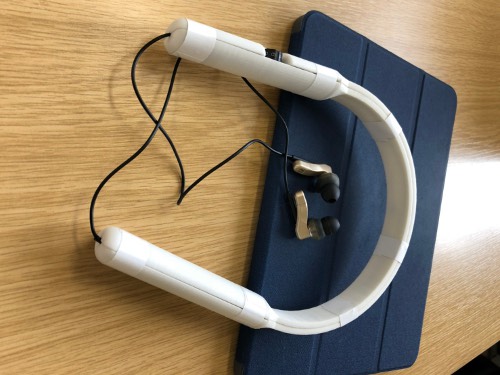

「音響工学プロジェクト」は、補聴器を中心に誰にでも使いやすい音響機器を開発するプロジェクトです。

今年度は昨年度に引き続き、首掛け式の補聴器の開発を行いました。

日本は高齢社会に突入していて、加齢に伴う軽度難聴者は今後増えていくと考えられます。

使いやすい補聴器は、今後ますます重要になっていくでしょう。

DSP(Digital Signal Processor)を用いて音声処理のプログラムを開発しています。

フィルタやFFTなどを用いて、マイクから入力された音声信号に様々な処理を施し、スピーカーから

出力することができました。加えて、基板の小型化や首掛け式補聴器のシェル製作も同時に行っています。

また、市販品の補聴器を購入し、その性能や機能を比較したりしています。次年度はオリジナルの補聴器を完成させれるよう、活発に活動しています。

CANSATプロジェクト

「CANSATプロジェクト」は宇宙開発を目指した様々な課題に取り組むプロジェクトです。

プロジェクト名にもなっているCANSATとは、空き缶サイズの小型の模擬人工衛星のことを指します。その中でも缶サット競技とは、

空き缶サイズの模擬人工衛星をドローンなどで上空50m程度まで打ち上げ、地上の目標地点までどれだけ近づけるかを競います。

缶サット競技の中にも2部門あり、フライバックとは目標地点まで空中を滑空することで近づき、

ランバックとはパラシュートなどでいったん地上に降りタイヤなどで地上を走行することによって近づきます。

いずれもGPSなどを使用して自動制御で動作します。

新潟大学CANSATプロジェクト「通称:NiCs」は2019年8月15日~23日に秋田県能代市で行われた、アマチュアの宇宙イベントとしては国内最大級の「能代宇宙イベント」 缶サット競技に出場し、

フライバック部門で優勝、ランバック部門で準優勝しました。能代宇宙イベントには学生約200名、一般の方々・来場者を含めると約500名の参加があり、

フライバック部門には4チーム、ランバック部門には25チームの参加がありました。また大会の模様は、8月16日、日本テレビ 「news every」 秋田県版で放送されました。

CANSAT以外にも、新たにハイブリッドロケットの開発を始めるなど精力的に活動しています。

10:23 令和2年4月22日

10:23 令和2年4月22日

電子デバイスプロジェクト

電子デバイスプロジェクトは、電子デバイスを活用して人々の生活を楽しく便利にするガジェットを製作するプロジェクトです。

今年度は新入生のための「工学部案内webアプリ」の開発を行いました。新潟大学工学部は、建物の配置が複雑で講義室番号も順番でなく、

並びが分かりにくいことから、特に新入生が迷ってしまうケースが多々ありました。これらの課題を解決するため

工学部棟限定の案内アプリを作成しました。QRコードから現在位置を読み込めたり、講義名から講義室を検索したりなど、

様々な機能を実装中です。また地図も3次元で表示できるようにするなど、工夫を凝らしています。

次年度はデータベースを導入するなど、より本格的に機能を追加していき、リリースを目指します。

理科実験教材開発プロジェクト

理科実験教材開発プロジェクトは、主に小中学生向けに、アッと驚く、安価で楽しい理科実験教材を開発することを目的に活動しています。

小中学生向けの教育イベントなどにも積極的に出展しており、9月28日に工学部で行われた「見て、さわって 工学技術」や10月26日~27日に福島県郡山市で行われた

「科学技術へのいざない」、2020年2月1日~2日に長岡市で行われた「青少年のための科学の祭典 新潟県大会」などの各イベントに参加しました。

今年度は「暗くなると光る?不思議なライトを作ってみよう!」、「あたためる!ひやす!」という2つの教材のテーマを開発しました。

1つ目のテーマは、CdsセンサとLEDを使って回路を組み、電気やセンサの仕組みなどを学ぶことを狙っています。

ブレッドボードにあらかじめ配線のマークを書いておくことで、小学生でも簡単・安全に作れるキットにしました。

2つ目のテーマは、発熱反応と吸熱反応を用い、カイロと冷却パックの製作を通して、化学の面白さを知ってもらいという思いで製作しました。

いずれのイベントでも、多数の来場者があり、実験が成功すると子供達の歓声が上がっていました。

情報セキュリティプロジェクト

情報セキュリティプロジェクトは、CTF(Capture The Flag)などのセキュリティコンテストなどへの参加を通して、

情報セキュリティ技術のスキル向上を目指して結成されました。今年は2年目ということもあり、プロジェクト活動も

段々と軌道に乗ってきました。

各種のCTFの大会への参加だけでなく、今年度はコンパイラなどの製作を通して、字句解析などの技術を学んだり、

サーバーを運用することで、実際にどのような攻撃が行われているのかを調べたりと、活動が多岐に渡りました。

1年生へのプログラミング言語の学習や、CTFの各種問題を題材にした勉強会なども行い、プロジェクト全体の技術力向上を目指しています。

![工学力教育センターパンフレット[PDF]バナー](../../images/bana-center_pdf.jpg)