2018年度 ものづくりプロジェクト製作作品

今年度のものづくりプロジェクトは、130名あまりの学生が参加し、賑やかで活発な活動を行いました。

多くのプロジェクトが複数年度継続して活動しているなか、今年度新たに加わったプロジェクトは、

「情報セキュリティプロジェクト」です。近年サイバー攻撃による被害が深刻化する中、

情報セキュリティの重要性が急速に高まっています。これらの時代背景を反映したプロジェクトです。

継続のプロジェクトは「ロボコンプロジェクト」・「学生フォーミュラプロジェクト」・

「非産業用(レスキュー)ロボットプロジェクト」・「音響工学プロジェクト」・「CANSATプロジェクト」・ 「電子デバイスプロジェクト」です。

新規のプロジェクトを合わせて合計8プロジェクトで活動を行ないました。

その中でも、非産業用(レスキュー)ロボットプロジェクトが、WRS(World Robot Summit)という世界大会に出場しました。

ものづくりプロジェクトの中からも、ついに世界を相手に戦うプロジェクトが現れました。

また、工学力教育センターで行っている国際グループワークインターンシップ(G-DORM)で来日した留学生とともに、

国際ものづくりワークショップを行うなどしました。ものづくりプロジェクトの活動が国際的になり、

メンバーが海外に目を向ける良いきっかけとなった1年でした。以下に2018年度のプロジェクトを紹介します。

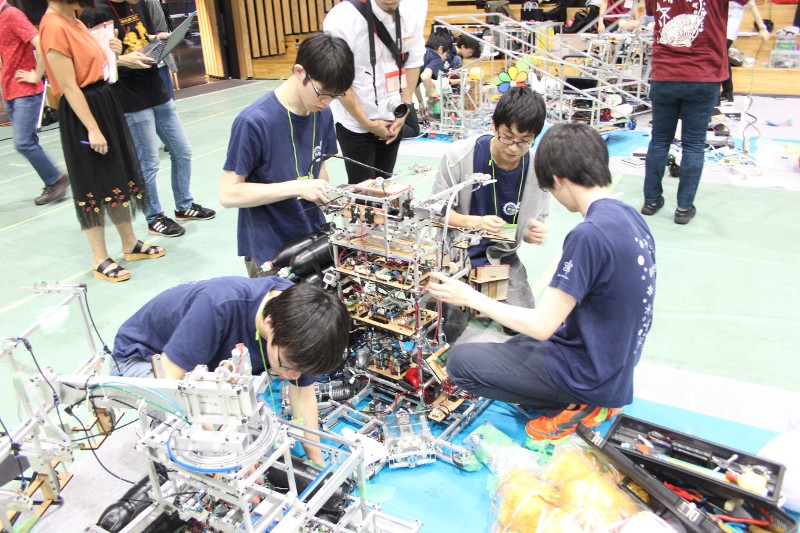

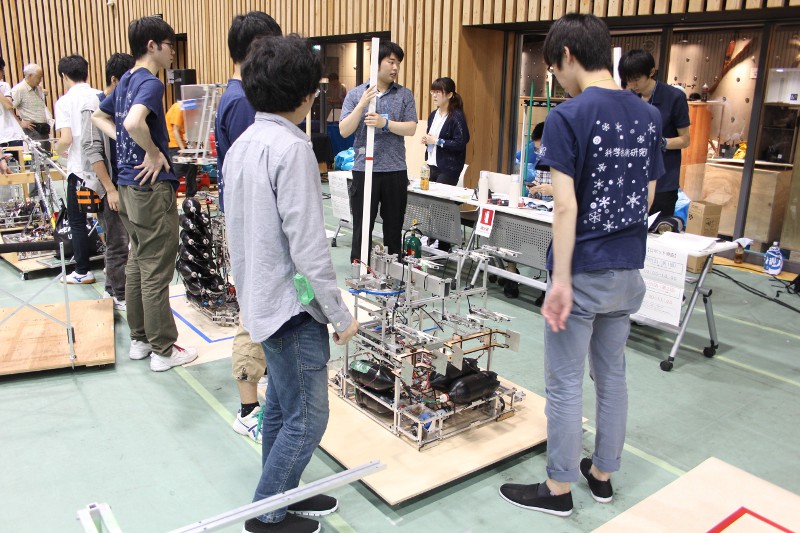

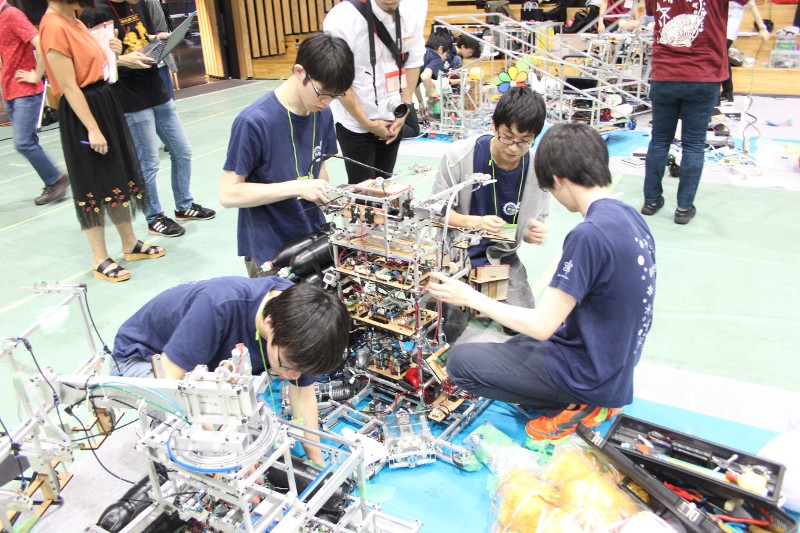

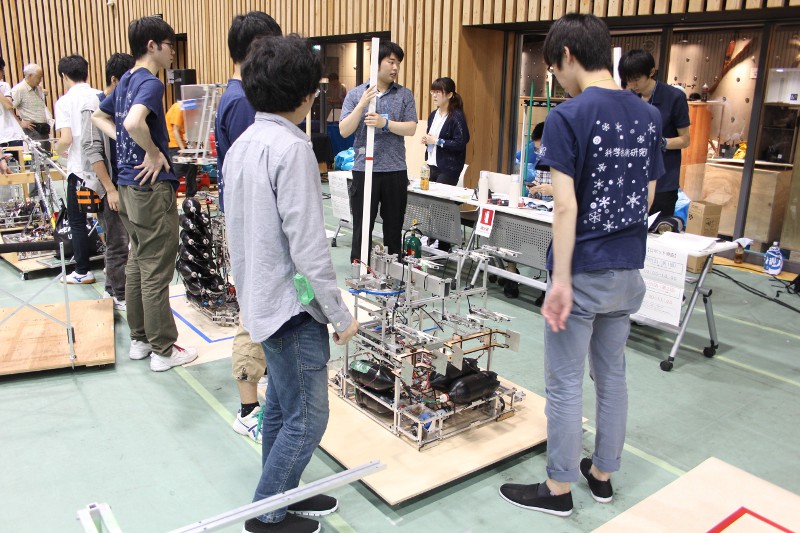

ロボコンプロジェクト

ロボコンプロジェクトは、毎年6月頃に行なわれる「NHK学生ロボコン」優勝を目指して活動を続けています。

今年度も全国の大学・高専が応募した書類審査、1次ビデオ審査、2次ビデオ審査を突破し、2018年6月10日に

東京都大田区総合体育館で行われた 「NHK学生ロボコン大会2018」に出場しました。

今年度のルールは、ベトナムの伝統行事を模した“シャトルコック・スローイング”。

シャトルコックと呼ばれる紐付きの羽根球を、3つの的に通しスピードと正確性を競うというものです。

新潟大学は2台のマシンをほぼ自動化しスピードアップを図るとともに、シャトルコックの揺れを止める機構なども搭載し、

正確な動作を実現しました。ロボコンプロジェクトとして初めて、全タスクを本番でクリアすることができました。

本大会では、富山大学に勝利したものの、豊橋技術科学大学に惜しくも敗れ、予選リーグ突破とはなりませんでしたが、

ロボットの安定した動作と正確性が評価され、マブチモーター株式会社様より特別賞を頂きました。

この模様は2018年7月16日(月・祝)9:30~NHK総合で放送されました。

■ロボコンチーム(科学技術研究部)ホームページ

■NHKロボコンホームページ

学生フォーミュラプロジェクト

学生フォーミュラプロジェクトは、全日本学生フォーミュラ大会に出場し上位入賞することを目標としています。

今年度も2018年9月4日~8日に静岡県エコパスタジアムで行われた、第16回全日本学生フォーミュラ大会に、

様々な審査を経て出場しました。

今年度は昨年度までの反省を活かし、取り回し性のよさ・運転のしやすさ・整備性の向上・信頼耐久性の向上という4点をコンセプトに車両を開発しました。

また工程管理や工期管理などのマネジメントを見直し、 例年問題になっている車輛完成時期を大幅に前倒しすることができました。

試験や試走も多く行い、完成度の高い状態で大会に臨むことができました。

大会では台風の影響によるスケジュール変更などがあったものの、技術車検などの静的審査・オートクロスなどの動的審査を順調にクリアしました。

しかしながら最終種目のエンデュランス (耐久走行試験)当日の朝に突如としてエンジンがかからなくなり、

出走できずにリタイアとなりました。 後から判明したことですが、直接の原因はセンサー線の断線でした。

現場でのトラブルシューティングの難しさと車づくりの厳しさを体験しましたが、

次年度は完走できるよう現在もプロジェクト活動を進めています。

■新潟大学 学生フォーミュラプロジェクトNEXTホームページ

■全日本学生フォーミュラ大会ホームページ

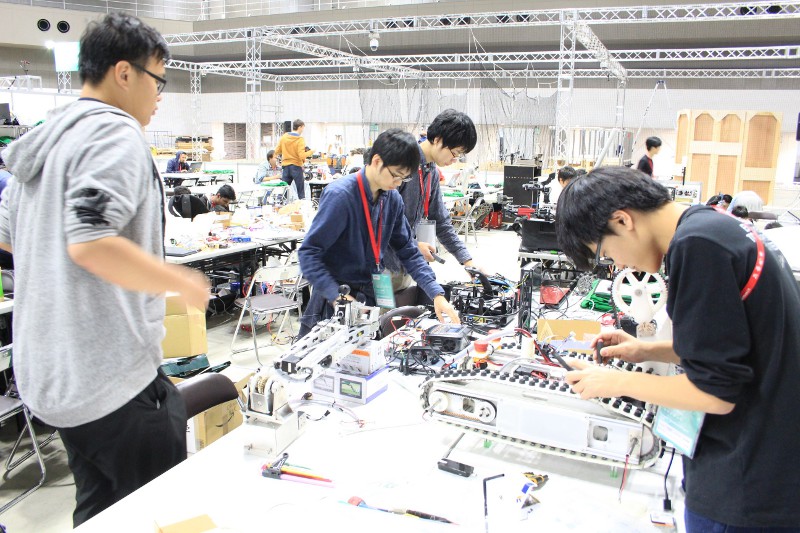

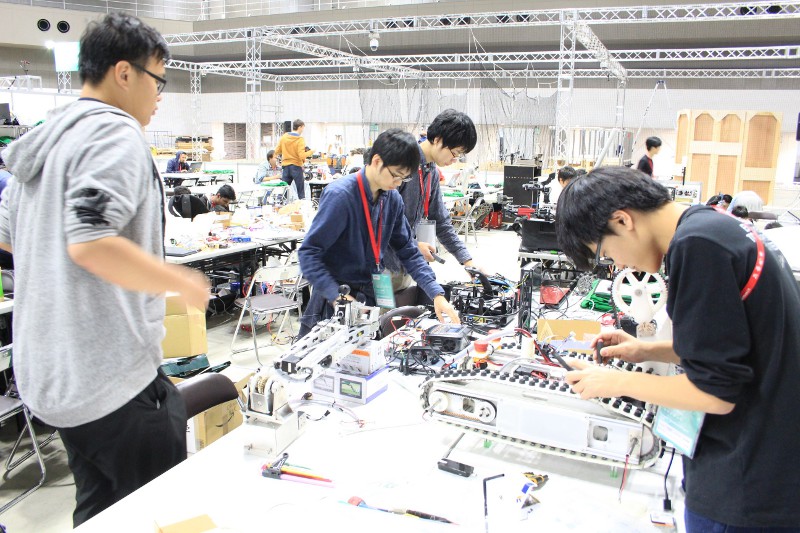

非産業用ロボットプロジェクト

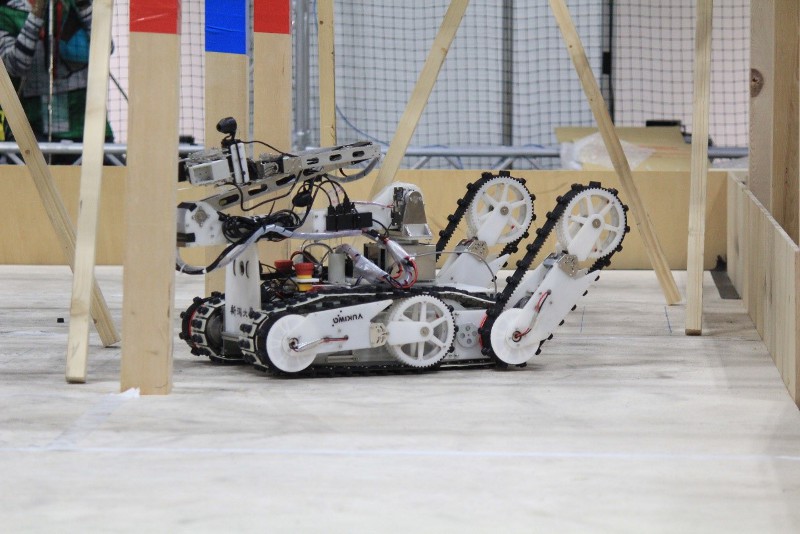

「非産業用(レスキュー)ロボットプロジェクト」は被災地などで活躍するレスキューロボットを製作するプロジェクトです。

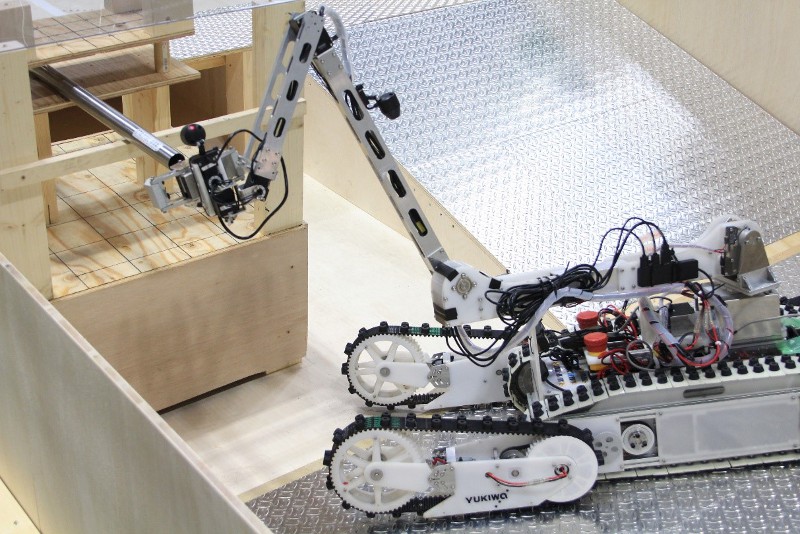

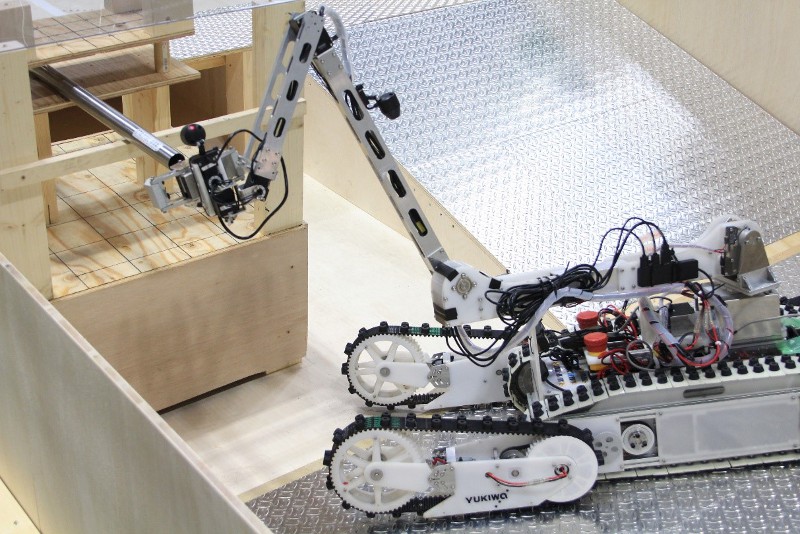

今年度は、昨年度搭載できなかった6自由度を持つロボットアームを新たに開発し、バルブを回したり、

障害物を取り除くといった動作ができるようになりました。

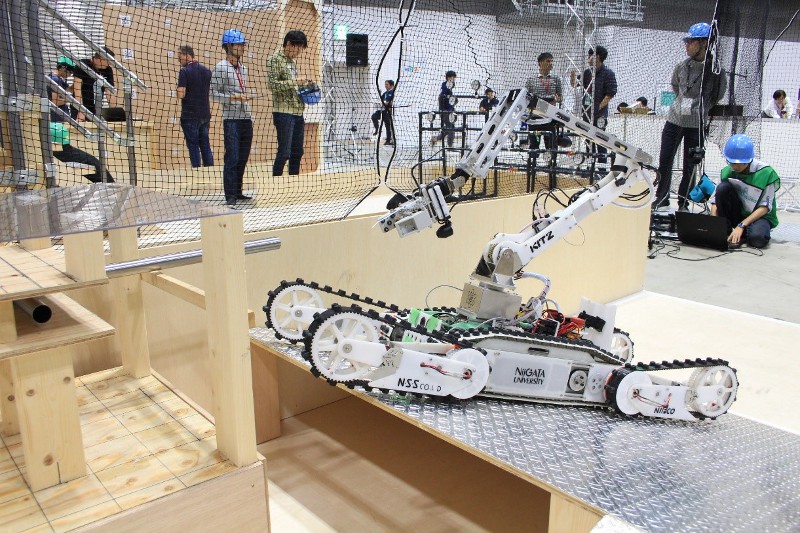

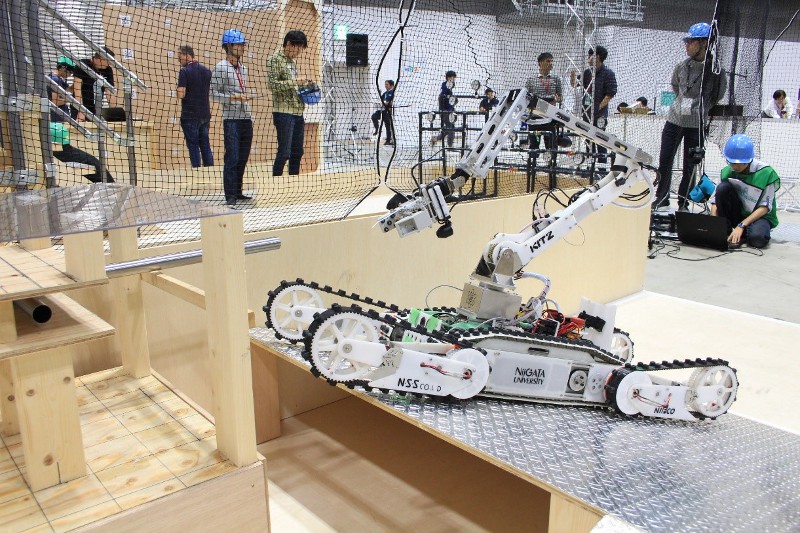

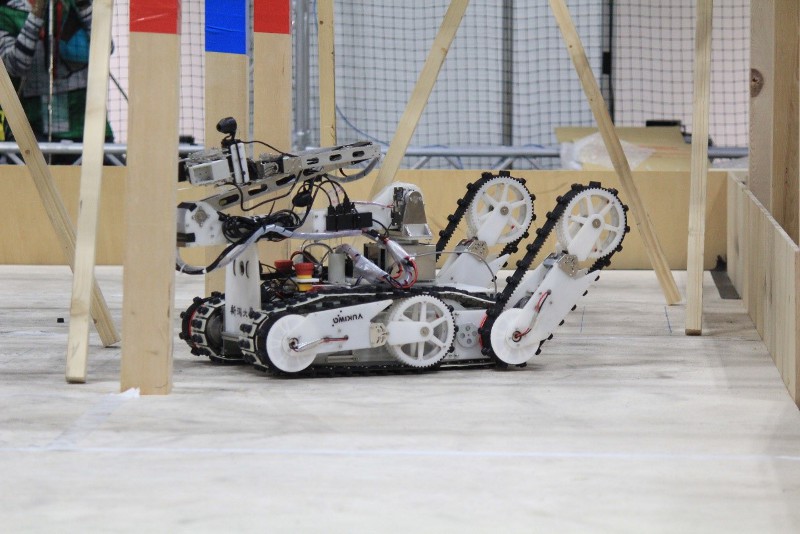

レスキューロボットを評価する指標として、「災害対応標準性能評価チャレンジ」というものがあります。

「災害対応標準性能評価チャレンジ」では、レスキューロボットの操作性・走破性・探索性能、 レスキューロボットに

搭載されているロボットアームの器用さを競う様々なステージが用意されています。 オペレータはロボットが見えない状態で、

ロボットからのカメラ映像やセンサの情報だけを頼りに、各課題をクリアしていきます。

今年度は「 WRS(World Robot Summit)2018」という世界大会で、

その性能試験を行いました。

WRSとはロボットの活躍が期待されるさまざまな 分野において、世界中から集結したチームがロボットの技術やアイディアを競う競技会

「World Robot Challenge(WRC)」と、ロボット活用の現在と未来の姿を発信する展示会「World Robot Expo(WRE)」とで構成された大規模な大会です。

2018年10月17日~21日に東京ビックサイトで行われました。レスキューロボットプロジェクトは、

WRCの中の「インフラ・災害対応カテゴリー、災害対応標準性能評価チャレンジ」に出場しました。

災害対応標準性能評価チャレンジでは、凹凸路での8の字走行・グレーチング上での転回・階段走行・不整地上でのパイプ引き抜き・

バルブメータの読み取りとバルブ回しなど、様々なステージでレスキューロボットの性能を競い合いました。

世界中から集まったレベルの高いロボットの中で善戦しました。

音響工学プロジェクト

「音響工学プロジェクト」は、補聴器を中心に誰にでも使いやすい音響機器を開発するプロジェクトです。

日本は高齢社会に突入していて、加齢に伴う軽度難聴者は今後増えていくと考えられます。

現在の補聴器は、性能がいいものの小さく・高価で高齢者には扱いづらい面があります。

現在の補聴器が耳の中に入るほど小さく作られているのは、「補聴器は隠すもの」

「補聴器を装着していることを他人に知られるのは恥ずかしい」等の理由によるものです。

現在、スマートフォンなどモバイル機器が発達していることもあり、イヤホンを装着している人も多く見かけます。

補聴器もイヤホンのような音響機器の一部と考えれば、特に隠す必要もないと考え、耳掛け式の補聴器を考案しました。

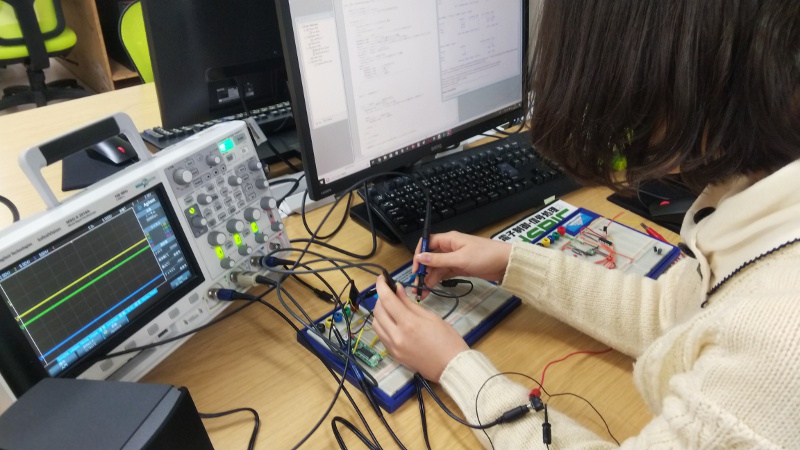

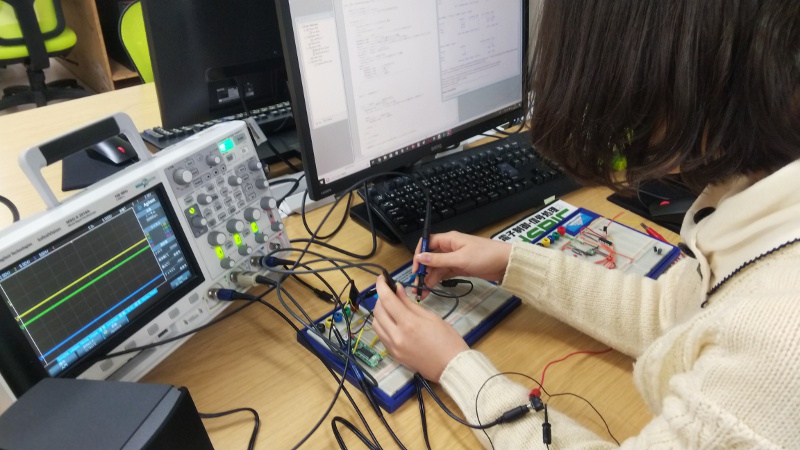

今年度は市販の回路基板を用いてデザインスタディを作成し、新しいデザインの補聴器の使いやすさ等を評価しました。

またDSP(Digital Signal Processor)を用いた音声処理なども行い、補聴器としての骨格が見えてきました。

次年度にはオリジナルの回路基板で補聴器の製作に入れるよう、鋭意活動中です。

CANSATプロジェクト

「CANSATプロジェクト」は宇宙開発を目指した様々な課題に取り組むプロジェクトです。プロジェクト名にもなっているCANSATとは、

空き缶サイズの小型の模擬人工衛星のことです。製作したCANSATをパラシュートなどで上空50mほどまで打ち上げ、

そこから地上を自走するランバック競技、空中を滑空して目的地を目指すフライバック競技などがあります。

今年は2018年8月16日~22日に秋田県能代市で行われた 「第14回能代宇宙イベント」に参加のフライバック部門に参加しました。

空中での制御のため、 パラセイルをCANSATに搭載し、ワイヤを介して操縦します。1回目の投下では制御ログが取れず「記録なし」扱い。

2回目の投下ではパラセイルがうまく開かず落下という結果でした。今後はフライバック部門に加え、

1年前に出場したランバック部門のCANSAT開発を継続するとともに、新たにモデルロケットの開発を始めるなど、精力的に活動しています。

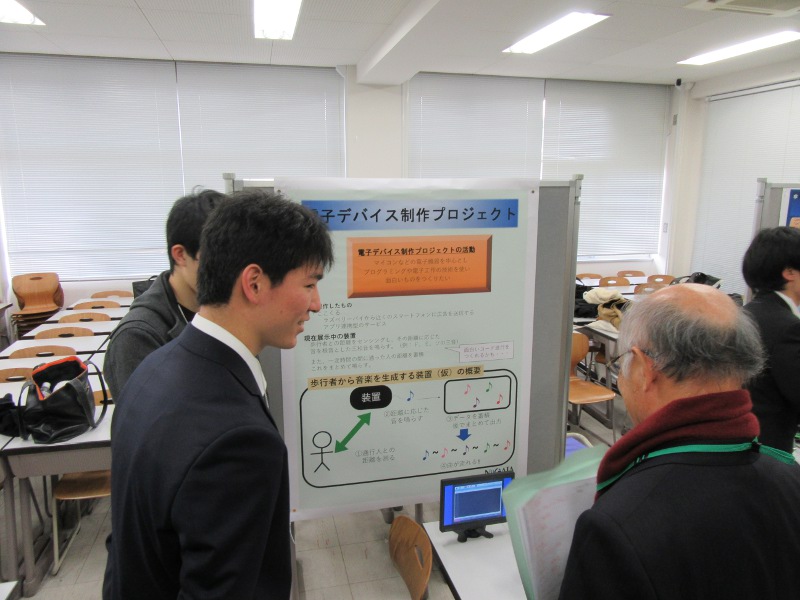

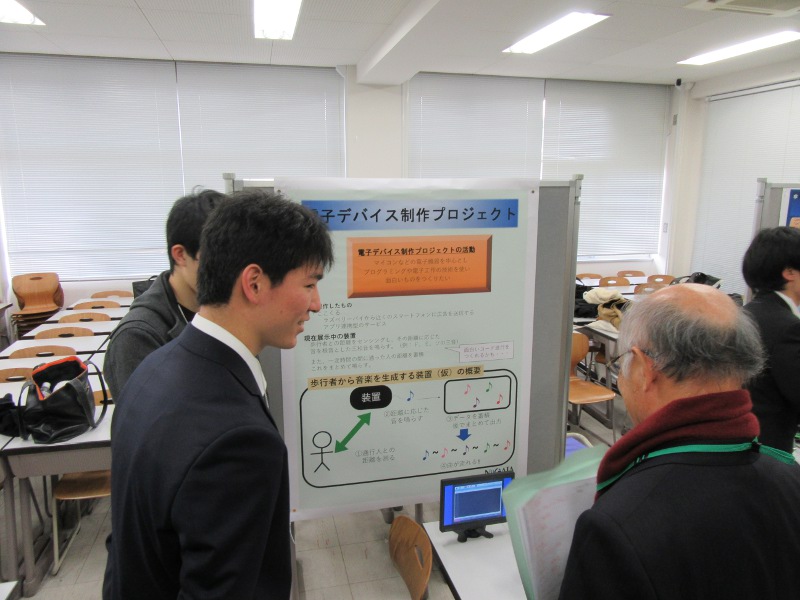

電子デバイスプロジェクト

電子デバイスプロジェクトは、電子デバイスを活用して人々の生活を楽しく便利にするガジェットを製作するプロジェクトです。

今年度は昨年度に引き続き「人の動きを音楽に変換する装置」の開発を行いました。

今年度は音の生成部にSonic Piを用い、その関係からハードウェアを従来のArduinoベースから、Raspberry Piベースに変更しました。

Raspberry Piベースに変更したことで、ネットワークやwebページとの連携なども視野に入ってきました。

これらの装置は、工学力教育センターが行う「教育・学習成果発表会」などにも出展され、来場者から好評を博しました。

理科実験教材開発プロジェクト

理科実験教材開発プロジェクトは、小中学生に理科の面白さや、アッと驚くような体験ができる実験教材開発をすることを

目的に、昨年度からプロジェクトをスタートさせました。本年度は、放射線を観察できる「霧箱」の製作や、

導線と電池などでつくる「世界一簡単な電車」・光で情報を伝達する「光情報通信装置」・

トランジスタの働きによって導体に接触するとライトが点灯する「水に浮かべると点灯するLEDライト」の製作などを行いました。

その中でも「水に浮かべると点灯するLEDライト」はキット化し、2019年2月9日~10日にハイブ長岡で行われた

「青少年のための科学の祭典 新潟県大会」に出展しました。2日間で延べ1万6千人以上の来場者があり、

当ブースも小中学生で盛況でした。受講した生徒にキットを製作してもらい、電気やトランジスタの原理などを説明しました。

来場した小中学生からは、「水に入れると電気がパッとつくところがおもしろかった」「工作が楽しかった」などの感想が聞かれ、

科学や工学に興味を持ってもらうことができました。

情報セキュリティプロジェクト

情報セキュリティプロジェクトは、CTF(Capture The Flag)などのセキュリティコンテストなどへの参加を通して、

情報セキュリティ技術のスキル向上を目指して結成されました。今年は初年度ということもあり、

1年生はプログラミング言語の基礎であるC言語の習得、上級生は、CTFの過去問題などを通して、

問題へのアプローチ方法や各種分析ツールの使用方法などを学習しました。

また、社会での情報セキュリティ技術の現状を発表・勉強する「セキュリティ・キャンプ」などに参加しました。

これらの活動を通して、情報セキュリティの技術を向上させ、SECCON(セキュリティコンテスト)決勝戦出場を目指します。

![工学力教育センターパンフレット[PDF]バナー](../../images/bana-center_pdf.jpg)