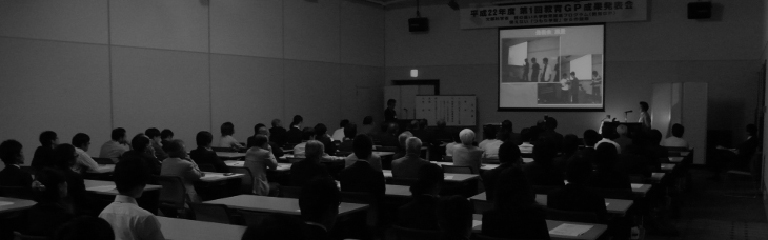

2023年度 教育・学習成果発表会

2024年2月17日に、工学力教育センター開講科目の「ものづくりプロジェクト」「スマート・ドミトリー」「G-DORM」の1年間の成果を発表する

「教育・学習成果発表会」を開催しました。各取組の受講生約200名と、外部専門家で構成される「100人力ネットワーク」のメンバー、

教職員、関係企業や地域企業・学校関係者が参加する盛大な会となりました。

各取組の代表学生による発表の後、成果を展示するポスターセッションを行いました。ポスターセッションでは、各取組が製作した

“もの”や研究成果などが展示される中、活発な議論が行われていました。また、教育・学習成果発表会の後半には、

工学力教育センター設立20周年という節目の年を次年度に控え、今まで長きに渡り、

工学力教育センターの各取組に多大な支援をしてくださった100人力メンバーの方々に、感謝状が手渡されました。

100人力メンバーや企業の方からは学生に対して「共通の技術をチーム横断的に研究・開発・応用して行くことが大切。

今後は共通技術の情報交換をチーム横断的に行ってください」「不具合とその対策の報告が何件かあったが、

原因究明とその対策は当然として次に起こさない、起こらない仕組みを作っていくことが重要」などといった様々な観点からのアドバイスを頂きました。

教育・学習成果発表会アンケート集計結果

工学力教育センター開講科目に関することや、教育・学習成果発表会について、ご参加頂いた皆様にアンケートを取らせていただきました。

グループ別に頂いたアドバイスは各グループへ展開させて頂きました。ものづくりプロジェクト、スマート・ドミトリー、G-DORMに対するご意見を、

一部抜粋して掲載させて頂きます。

【ものづくりプロジェクト】

- 多種多様なテーマで、学生の皆さんが主体的に取り組まれている様子が良く理解できました。

- 今回の発表を見ますと、磁気センサーやカメラ他、センサーの取扱い・データ収集・データ解析等の各チームで共通に活用できるハード・ソフトの技術があったと思います。 それら共通の技術を今後チーム横断的に研究・開発・応用して行くことが大切と思います。

- 不具合、その対策の報告が何件かありましたが、重要なのは対策の深さだと考えます。 原因を究明してその対策をするだけでも大変だと思います。が、もう一つ掘り下げて、何故それが起こったのか、人の行動の反省に結びつくような検討がなされないと同じことを繰り返してしまいます。 たとえば、新部品を採用した時の検討事項としてチェックリストを残すとか、機能面だけでなく性能(信頼性)のチェックリストを導入するとか、次に起こさない、起こらない仕組みを作っていくことが肝要と思います。

- 学生の挑戦している姿を見れて、励みになりました。

【スマート・ドミトリー】

- テーマの幅が広いことは良かったです。今後も課題選定の方法がより重要になるので、学生の興味も大事ですが、本当に取り上げるに必要な課題を見極めるセンスも重要かと思いました。

- 着眼点がすばらしく、発展させてほしい研究がいくつかありました。

【G-DORM】

- 留学生のみなさんの発表が上手で驚きました。今後はぜひ現場での体験写真をふんだんに発表資料内に使ってもらいたい。

- G-DORM立上げから毎年成果が上がっており、新大工学部を代表するユニークな活動にまで成長していると思います。グローバルな環境を一般学生へも拡大できれば更に良いかと、長期的な取組を期待しています。

- 発表内容について去年も感じたことなのでここに書きます。発表がMissionに対してIdeas or Proposalとなるわけですが、Ideas or Proposalをどんな情報を入手して、どうやって導き出したのか、工夫した点 などが説明されると各チームの個性が理解できてよかったと思います。

- 自分や自国のためにスキルを磨くだけでなく日本の企業の課題解決に役立ちたいという思いに感銘しました。

![工学力教育センターパンフレット[PDF]バナー](../images/bana-center_pdf.jpg)