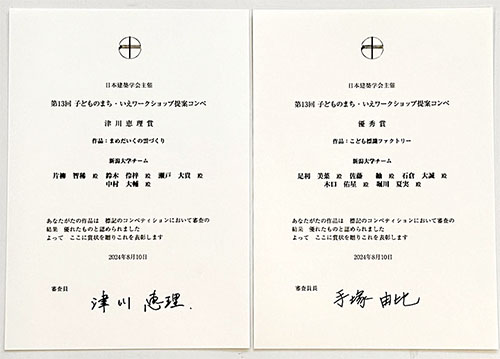

卒業研究(設計・課題解決)優秀者等の表彰を実施しました

2025.04.10

3月19日(水)に工学部において、卒業研究(設計・課題解決)優秀者等の表彰を実施しました。

この表彰は、卒業研究又は卒業設計、課題解決で優秀と認められた学生、スマート・ドミトリーでの研究活動及び学業において優秀な成績を修めた学生(トップ・グラジュエイツ認定者)、工学部が掲げるグローバル人材としての素地を身につけていると認められた学生及び各プログラムにおいて顕著な業績・成績を挙げた学生を表彰するもので、学部長又はプログラム長より表彰状が授与されました。

今回、対象となった学生は以下のとおりです。

1 卒業研究(設計・課題解決)優秀賞受賞者

| プログラム名 | 氏名 | 卒業研究(設計)発表題目 |

|---|---|---|

| 機械システム工学 | 長谷部 胤心 | 脚型ロボットの振動を用いたスリップ抑制歩行のための深層学習による効果的振動時間の判別法 |

| 渡邊 春斗 | 銅粉末の超音波接合による薄膜生成機構の解明 | |

| 大野 空 | 生体計測のための柔軟素材封止MEMS触覚センサ | |

| 山田 拓未 | 環境調和ロータリーエンジン用吸気加熱器に関する研究 | |

| 社会基盤工学 | 中村 啓貴 | 富士山を想定した火山噴火にともなう溶岩流からの避難シミュレーション |

| 電子情報通信 | Akmal Izzat Bin Khairul Nizam | 大気圧アルゴンプラズマによる絶縁物表面の帯電メカニズムに関する研究 |

| 佐藤 諒 | 離散的多波長光を用いたSD-OCTの測定範囲拡張に関する研究 | |

| 武藤 燎平 | 無線LANにおける3次元ダイナミック周波数共用に関する基礎研究 | |

| 岡田 龍馬 | バックコンタクトセルを用いた逆バイアス試験 | |

| 知能情報システム | 唐渡 巴琉 | 関数に限定された継続による計算を中断・再開する機能の実現 |

| 細沼 舞都 | クーリングタワー内におけるレジオネラ属菌と共存微生物を中心とした微生物叢の解析 | |

| 吉田 多恵 | 機械学習による日本語読唇システムの構築と,その高齢者への適用 | |

| 宇田 竜健 | 深層学習の早期終了におけるラベルノイズ頑健性の原理解明 | |

| 化学システム工学 | 大谷 祥毅 | β-Li3PO4 におけるイオン伝導経路の解明 |

| 島倉 規慎 | イサチンのロジウム触媒不斉1,2-付加反応の選択性向上に関する研究:かさ高いDMTr(4,4’-ジメトキシトリチル)基による不斉認識効果の検討 | |

| 加藤 綾乃 | ハイドレート分解過程におけるスラリーの伝熱特性の評価 | |

| 土屋 琴己 | ハイドレートを用いた六フッ化硫黄の定圧昇温濃縮における界面活性剤添加の検討 | |

| 材料科学 | 相田 大空 | YbNiとYbPdの結晶育成 |

| 井手 玲花 | ドナー・アクセプター型共役系有機高分子光電極を用いたソーラー過酸化水素生成システムの開発 | |

| 建築学 | 足利 美菜 | コミュニティ型店舗の育成をもたらす分散型ホテルにおける間貸しの実態 -川越市ゲストハウスちゃぶだいを対象として- |

| 上原 二葉 | 連鎖的供養 -無縁化を予防する新しい寺院建築の提案- |

|

| 人間支援感性科学 | 金子 和彦 | 2成分剛体球系の拡散係数とStokes-Einstein則の比較 ―イベント駆動型分子動力学シミュレーションの高速化と応用― |

| 佐藤 理生 | 骨導ヘッドフォンでの音源知覚方向のズレの計測と曲面近似による推定法の提案 | |

| 協創経営 | 堀田 達琉 | 株式会社ウイングにおける新卒採用業務の改善活動 |

2 工学部トップ・グラジュエイツ認定者

| プログラム名 | 氏名 | テーマ |

|---|---|---|

| 材料科学プログラム | 時田 信彦 | 下水汚泥灰からリンを回収する資源循環技術の開発 |

| 人間支援感性科学プログラム | 堀 圭汰 | smart DESIGN-I 離島過疎地域の社会課題解決 |

| 協創経営プログラム | 堀田 達琉 | データ駆動イノベーション |

3 工学部グローバル人材特別賞(金賞)受賞者

| プログラム名 | 氏名 |

|---|---|

| 機械システム工学 | 阿部 達海 |

| 電子情報通信 | 武藤 燎平 |

| 知能情報システム | 山岸 芽生 |

| 化学システム工学 | 加藤 綾乃 |

| 材料科学 | 小笠原 颯 |

| 人間支援感性科学 | 星野 龍哉 |

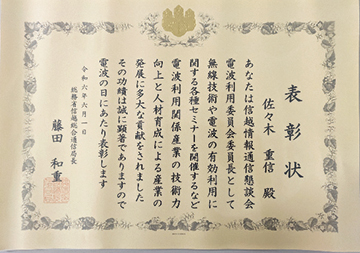

4 プログラム別表彰者

| プログラム名 | 氏名 | 受賞名 |

|---|---|---|

| 機械システム工学 | 中村 光貴 | 日本機械学会畠山賞 |

| 菅野 祐斗 | 日本設計工学会武藤賞 | |

| 本名 瑛史 | 学業成績優秀賞 | |

| 筧 絢信 | 学業成績優秀賞 | |

| 阿部 達海 | 学業成績優秀賞 | |

| 阿部 達海 | 学業成績努力賞 | |

| 社会基盤工学 | 中村 啓貴 | 学業成績優秀賞 |

| 野村 勇斗 | 学業成績優秀賞 | |

| 電子情報通信 | 武藤 燎平 | 学業優秀賞 |

| 武藤 燎平 | 電気学会東京支部「電気学術奨励賞」 | |

| 早川 華保 | 電気学会東京支部「電気学術女性活動奨励賞」 | |

| 知能情報システム | 高橋 勇斗 | 学業成績優秀賞 |

| 湯田 直樹 | 学業成績優秀賞 | |

| 韮澤 知駿 | SICE優秀学生賞(計測自動制御学会) | |

| 化学システム工学 | 島倉 規慎 | 化学システム工学プログラム成績優秀賞 |

| 加藤 綾乃 | 化学システム工学プログラム成績優秀賞 | |

| 材料科学 | 秋葉龍信 | 学業成績優秀賞 |

| 三瓶高弘 | 学業成績優秀賞 | |

| 建築学 | 成田 陽登 | 学業成績優秀賞 |

| 馬場 祐輔 | 学業成績優秀賞 | |

| 人間支援感性科学 | 菊池 一温 | 学業成績表彰 最優秀賞 |

| 堀 圭汰 | 学業成績表彰 優秀賞 | |

| 協創経営 | 堀田 達琉 | 株式会社ウイングにおける新卒採用業務の改善活動 |

関連画像