活動報告

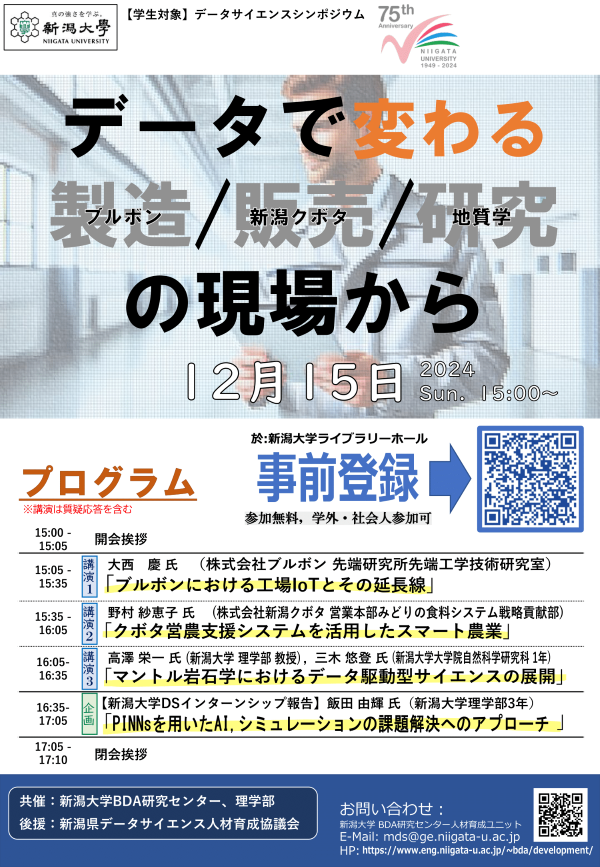

(12/15)学生対象データサイエンスシンポジウムを開催しました!

BDA研究センターでは毎年この時期に学生対象のデータサイエンスシンポジウムを開催しています。

今年は、「データで変わる製造/販売/研究の現場から」をテーマに、データを活用した業務や研究の事例をご講演いただきました。

対面ライブラリーホールとzoom配信で、計85名の方にご参加いただきました。当日は悪天候にもかかわらずご参加いただき誠にありがとうございました。

当日の録画を新潟県内の教育機関限定で共有します。二次利用禁止、商用利用禁止、教育利用のみ。

詳しくは人材育成ユニット:mds@ge.niigata-u.ac.jpへお問い合わせください。

株式会社ブルボンの大西様からは、同社の菓子製造工場で発生するデータを収集し、業務改善に活用する事例をご講演いただきました。発生したデータをエッジ(工場サーバー、RaspberryPi)とクラウドの両方で分担して管理・活用するクラウドIoTの構成は、リアルタイムのデータ処理と複数工場のデータ連携を両立しています。取り組みの具体例では、6000件程の画像データに手作業でラベル付けをして不良品を判別するAIを開発した技術的なお話から、現場作業者がデータ・グラフを読み取れるようツールの説明に多くの時間をかけた話など、実務的な苦労が垣間見える大変に興味深いお話でした。

株式会社新潟クボタの野村様からは、農作業で発生するデータを収集し営農に活用するデータ活用支援ツールKSASについてご講演いただきました。先の大西様のご講演とは対照的に、顧客がデータを収集して顧客がデータを活用する図式です。必ずしもデータサイエンスが専門ではない農家の方が、簡単にデータ収集とデータ活用ができるような仕組みとして、農機によるIoTと農業に特化したBIツールが組み合わさることで、データ活用だけでなくサービスとしての付加価値を高めています。データ活用の普及促進には技術だけでなくユーザビリティや付加価値、サポートする人間が重要だということを再確認されられました。

新潟大学理学部から研究事例講演では、はじめに高澤先生から地質学の一般的な前提知識について高校生向けにかみ砕いた表現でご説明いただきました。本論は自然科学研究科前期1年(大学院生)の三木様より、岩石の成分組成から地質形成の推定を行う研究についてご講演でした。岩石に含まれる成分は多様で、従来手法では少数次元の特徴から単一の成因プロセスを解釈する手法がとられています。従来手法では使われないデータもあり情報落ちが懸念されることから、三木さんは複数の成因プロセスを複合的に解析することで、成因プロセスの関係の解釈を行い、さらに地図上の可視化で周辺地形とも合わせた解釈を提案し、地球内部のマントルの働きを明らかにしました。地質学的な知見とデータを組み合わせることで、目に見えない地面の中の、はるか昔の岩石の作られかたまで推定できることができた、ということにデータ活用の可能性を感じます。

企画発表では、理学部3年生の飯田様より、令和6年度新潟大学データサイエンス・インターンシップ事業で株式会社グローバルウェーハズ・ジャパン様に6週間伺って学んだ内容と体験をお話ししていただきました。シリコンウェーハの表面温度をシミュレーション(予測)するモデルとしてPINNsを利用し、従来手法のおよそ1/20000の速度でそれなりの予測を得るモデルが出来たとのことです。いままで1日(86,400秒)かかった計算が5秒で終わったらシミュレーションが捗りますね。インターンシップに行って初めてPINNsの勉強をしたとのことですが、6週間のインターンシップを経て得た経験の厚みは、堂々とした発表の姿からも伝わってきました。