研究の目的、概要、期待される効果

学校いじめ問題に対して、コンピュータの中に人工的な学級をプログラミングして解決方法を探っています。具体的には,趣味を共有することを目的にして他者と相互作用する生徒エージェント(コンピュータプログラム)を多数設計します。学級内で趣味をひとつも見出せず,他者からその状態を強制的に維持させられる者は“いじめられた”と定義されます。

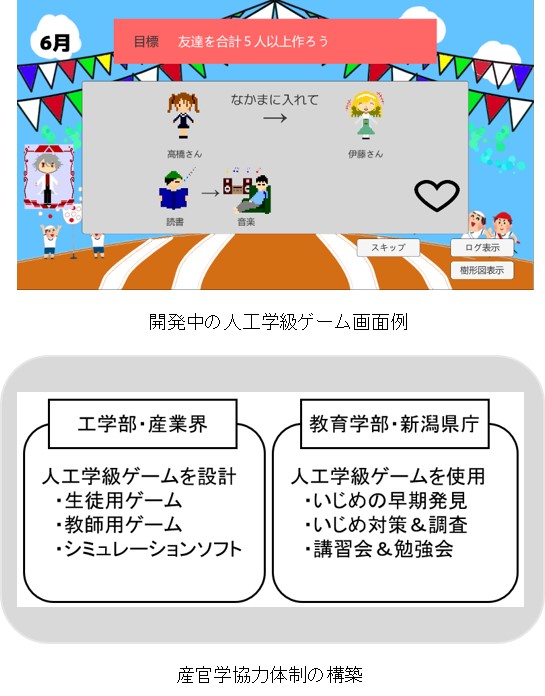

生徒エージェントから構成される人工的な学級にヒトがゲームプレイヤとして参加し,生徒エージェントと相互作用します(人工学級ゲーム)。 教師は教師プレイヤとして,生徒は生徒プレイヤとして参加し,当事者自らがゲームプレイを通していじめ問題を考えるきっかけを掴みます。

ある種の診断テストの側面も持っています。

いずれはマルチプレイヤ型インターネットゲームに発展させる予定です。ユーザビリティの改善⇒リアリティの構築⇒サスティナビリティの検証へと,シリアスゲームの一種としての人工学級ゲームを完成させます。

現在のところ,新潟県教育庁と協力体制を築いています。さらに産業界と連携することで,いじめのない持続可能な社会を作ることが期待されます。

アピールポイント

学校現場で活用可能な教育ゲームとしての側面と同時に,いじめ現象に関するスクリーニングテストとしての側面も持つソフトウェアの開発を目指しています。

つながりたい分野(産業界、自治体等)

現在,新潟県教育庁生徒指導課,新潟大学教育学部と協力体制を築いています。ゲーミフィケーション・プログラミングで企業との連携を希望しています。