研究室

-

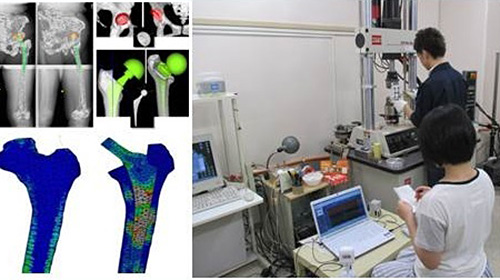

衝撃工学バイオメカニクス研究グループ医看工連携による医療支援技術の開発

担当教員 田邊 裕治、ブラムディタ ジョナス

担当教員 田邊 裕治、ブラムディタ ジョナス

現在、日本は超高齢化社会に直面しています。年を重ねるごとに膝が痛くなったり、股関節が痛くなったりする人が増加しています。そこで、痛みを敗り除き、QOL(Quality of Life)を向上させるために、関節を人工関節に置換する手術(人工関節置換術)が行われます。私たちは、材料力学、衝撃工学、生体力学、計算力学などの幅広い機械工学の知識を生かし、整形外科医などの医療従事者と連携して、変形性関節症(痛み)の発生機序の解明、術前計画の支援システムの開発、新しい医療機器の開発と力学試験、術後の骨再構築の予測などを行っています。

キーワード:生体力学、医療機器、力学試験、数値解析

衝撃工学バイオメカニクス研究グループのサイトへ

-

流体工学研究グループ複雑流体の流動現象・微細気泡の応用技術

担当教員 鳴海 敬倫、牛田 晃臣

担当教員 鳴海 敬倫、牛田 晃臣

私たちの身の回りには、水・油・空気などと異なる複雑流体(非ニュートン流体)が存在します。複雑流体は、生体液・血液・食品・高分子水溶液・界面活性剤水溶液などがあり、幅広い分野に関係します。また、環境問題解決の観点から、マイクロバブル・ナノバブルが注目されています。しかし、これらの流体は、挙動が非常に複雑であり、未解明な問題が数多く存在します。当研究室では、流動挙動の解明(基礎的な現象の解明)、および、それらの知見を応用した環境技術開発(アプリケーション開発)を目指し、研究を行っています。今日の技術を支える学問の一つである流体工学を探求しましょう。

キーワード:複雑流体、混相流、環境負荷低減

流体工学研究グループのサイトへ

-

熱工学研究グループ地球環境に優しいマイクロジェットエンジン開発

担当教員 松原 幸治

担当教員 松原 幸治

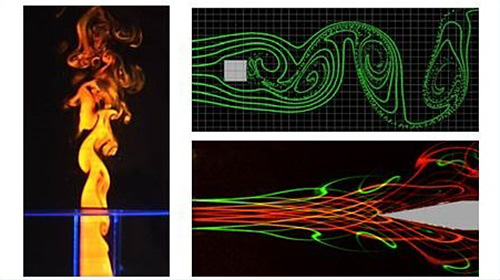

私たちの身の回りには、流れと渦があふれている。エンジンや発電システムといったエネルギー機器の内部の流れ、自然界における雲や風、生体の内部と周囲の流動などである。これらの流れに共通な科学的性質を見出し、上手にコントロ ールすることで、エネルギー、環境、バイオテクノロジーといった幅広い分野において有用な技術開発が可能となります。私たちは、乱流中のミクロな渦の構造と熱移動プロセスの解明を進めており、その研究成果に基づき、地球環境に優しい次世代マイクロジェットエンジン等の開発を進めています。一緒に新しい地球の未来について考えましょう。

キーワード:エネルギー、環境、マイクロジェットエンジン

熱工学研究グループのサイトへ

-

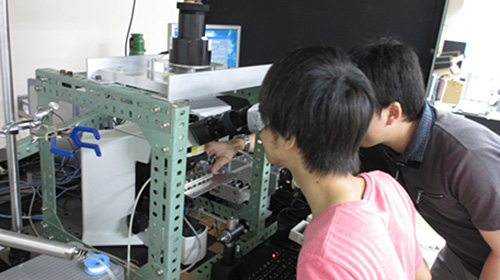

光エネルギー工学研究グループメタマテリアルによる熱ふく射制御

担当教員 櫻井 篤

担当教員 櫻井 篤

メタマテリアルとは、ナノ・マイクロスケールの周期構造体を用いることで電磁場を人工的に制御し、自然界には存在しない新しい光学特性をもつ物質のことを言います。光を制御できるということは、熱ふく射をも自在に制御できるということでもあり、本研究グループでは、このメタマテリアルを用いた熱ふく射制御の応用として、太陽熱光起電力発電について研究を行なっています。これは太陽エネルギーの全てを利用することが出来るため、理論的には85%以上もの発電効率が期待されています。また熱源としては発電プラントの廃熱なども自由に選べることもメリットの一つです。

キーワード:メタマテリアル、熱ふく射制御、太陽光発電

光エネルギー工学研究室のサイトへ

-

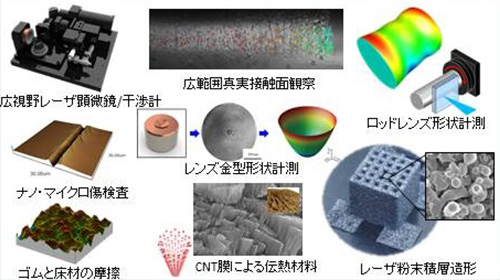

トライボロジー研究グループ表面・接触面の実用的設計技術の開発

担当教員 新田 勇、月山 陽介

担当教員 新田 勇、月山 陽介

私たちは摩擦・摩耗・澗滑などに関連する「トライボロジー」という分野についての研究を行っています。摩擦は、機械の中だけでなく身の回りのあらゆる場面で私たちと密接に関わっていますが、摩擦面で起きる複雑怪奇な現象には未知の部分が多いのが課題です。そこで、私たちの研究グルーブでは、摩擦面の観察、形状計測などを広範囲(=実用的)に行える装置の開発を行っています。積極的に先端を行く企業との共同研究も行っており、機器に固有の「ちょうど良い」摩擦・接触を明らかにしています。また、最先端の分析機器を用いたマイクロ・ナノスケールの摩擦現象、接触問題についての研究も行っています。

キーワード:トライボロジー、摩擦、接触、レーザ顕微鏡

トライボロジー研究グループ

-

特殊加工研究グループワイヤ放雷加工におけるオンザマシン表面改質技術の開発

担当教員 田村 武夫

担当教員 田村 武夫

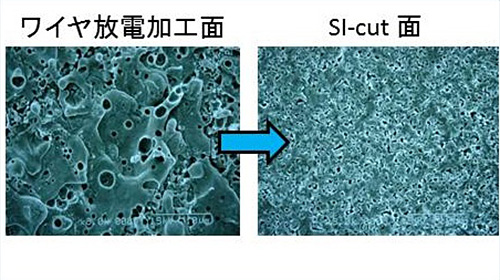

私たちの身の回りには、金型を用いて作られた製品が数多く存在しています。その金型材料として、最近、超硬合金という材料が注目されています。しかしながら、 超硬合金を、 ワイヤ放電加工によって成形しますと、 加工面には必ずクラックなどの欠陥が発生します(左図)。そのため、 生産現場では、熟練エが手作業により欠陥を除去しています。それに対して、ワイヤ放電加工後、独自に間発したSI-cut (Surface integrity cut)工程を導入することにより、 クラックレスな面を同一加工機上で得ることができます(右図)。この技術は、 新しい金型製作技術として注目されています。

キーワード:ワイヤ放電加工、超硬合金、表面改質

特殊加工研究グループのサイトへ

-

機械音響研究グループ「音を使って」「音を防いで」持続可能な社会へ

担当教員 坂本 秀一

担当教員 坂本 秀一

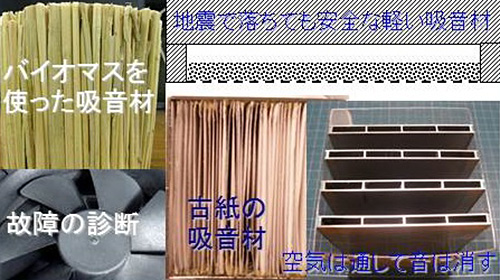

音を応用したユニークな測定法と、機械や環境中の騒音を城らすための研究をしています。社会が成熟するにつれ、機械の健康診断が重要になるため、音を使った故障診断の研究をしています。また、機械や人が動くと必ず音が発生しますが、持続可能な社会に向けて、エネルギーが不要の受動型消音器の開発や、カーボンニュートラルなバイオマス材料を用いた防音材料の研究をしています。さらに、生態系を守るため楽器に使われる象牙の代わりの材料の研究、従来からある機械部品の形を変えずに消音機能を持たせるスマート構造の消音器に関する研究をしています。

キーワード:音響の利用、騒音の防止、音響材料

機械音響研究グループのサイトへ

-

マイクロマシン工学研究グループマイクロの世界が暮らしを変える

担当教員 安部 隆、寒川 雅之、職員 今井 純一

担当教員 安部 隆、寒川 雅之、職員 今井 純一

スマートフォンや家電、工場の機械やロボットなど、私たちの身の回りのあらゆる機器にセンサが搭載され、それらがインターネットでつながる時代が到来しつつあります。このようなセンサはミリメートル以下のマイクロサイズであり、マイクロマシン(MEMS)微細加工技術により実現されています。私たちのグループでは、様々な課題を抱える未来社会で役立つさらなる高機能なセンサを目指し、非接触で液体の濃度を測れるセンサや、呼気分析のためのガスセンサ、人間の感覚に迫るセンサ、医療用デバイスなどの研究を行っています。

キーワード:微細加工(マイクロファブリケーション)、非接触液体センサ、触覚センサ、バイオセンサ、微小医療器具

マイクロマシン工学研究室

-

生産加工研究グループCAD/CAMシステムに基づいたギヤ加工

担当教員 川崎 一正

担当教員 川崎 一正

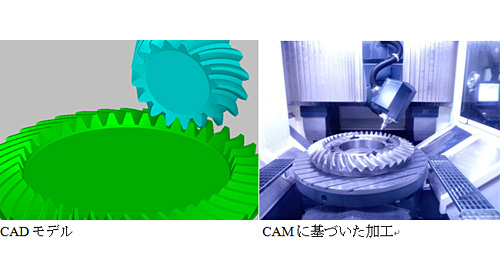

人間の生活を豊かにしている「機械」は、比較的大きな船舶、新幹線、航空機、自動車から小さなカメラ、時計に至るまで、多くの機械要素部品で構成されています。これらの要素部品は何かの素材から作られていて、その素材は形が与えられて、その特性が活かされるものとなります。そして、工作機械と呼ばれる機械によって生産加工されています。本研究グループでは、これら要素部品の高性能・高機能化のための設計法を開発するとともに、工作機械を用いて高い精度で効率よく加工するための生産加工について研究を行っています。複雑な形状を有する歯車などの要素部品や金型などを、CAD/CAMシステムを応用して設計・加工し、生産技術の高度化を目指しています。

キーワード:生産加工、機械要素、CAD/CAM

-

可視化情報研究グループ可視化技術を用いた流れの計測と制御

担当教員 藤澤 延行、山縣 貴幸

担当教員 藤澤 延行、山縣 貴幸

空気や水の流れなど目に見えない物理現象が、私たちの周りにあふれています。「流れの可視化」は、トレーサと呼ばれる微小な粒子などを流体中に混合して流し、その画像をコンピュータ処理することで流動を支配する物理現象を視覚的に理解する技術です。トレーサには、流れに追従する粒子、温度に反応する蛍光染料などがあり、計測用デジタルカメラや レーザと組み合わせることで、瞬時の速度場や温度場を同時に非接触計測することができます。当研究室では、非接触計測技術を駆使して、気流の流れ、空力騒音、熱対流現象、発電プラント内配管の減肉現象などを対象として研究しています。

キーワード:流れの可視化、流動制御、安全

可視化情報研究グループ

-

動力学・制御研究グループ制御技術で安全・快適な社会を実現しよう!

担当教員 平元 和彦

担当教員 平元 和彦

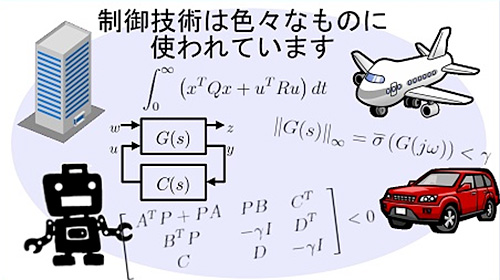

制御技術は、地震を受ける建物、自動車、鉄道の振動制御、航空機の姿勢制御、ロボットの運動制御など、身の回りのあらゆる機械システムを安全に運用するために欠かせない技術となっています。

当研究室では、数学とコンピュータを主な道具として用い、建物の新藤や小型ジェットエンジンなどをはじめ、様々な機械システムの制御に応用可能な制御系設計理論について研究しています。

みなさんの興味のあるものを思い通りに動かす制御の研究を一緒にやってみませんか?

キーワード:制御技術

動力学・制御研究グループのサイトへ

-

制御システム研究グループレスキュー用車両型ロボットの開発

担当教員 横山 誠

担当教員 横山 誠

地震や台風などによって、多くの人々が被害を受けています。最近のロボット技術の発展によって、被災者の探索や災害現場の情報収集などのために、レスキュー用ロボットが注目されています。世界中で様々なレスキューロボットが研究されていますが、私たちの研究室では、高速移動が可能な車両型ロボットを主に研究開発しています。新しいメカニズムと、その制御方法を考えてみませんか。

キーワード:ロボット、制御システム設計

制御システム研究グループのサイトへ

-

材料科学研究グループあなたを乗せる車や飛行機も ”材料” でできている

担当教員 佐々木 朋裕

担当教員 佐々木 朋裕

どんなに素晴らしいアイデアがあっても、それを具現化する「材料」が存在しないとかたちにはなりません。材料が存在してこそ、初めて「もの」ができるのです。「工学は、材料で始まり材料で終わる」とも言われます。ものづくりには、発想をかたちにするための「材料」の知識が必要なのです。このような観点から、私たちの研究グループでは、航空宇宙用材科から身近な材料を対象に、機械を組み立てるために必要な「材料の接合」や、機械の信頼性、 寿命を診断するための「材料の変形解祈」などの様々なテーマの研究を行っています。

キーワード:材料、接合、超音波、非破壊計測

材料科学研究グループ