研究の目的、概要、期待される効果

人間が日常的に行う行為のなかでも、特に重要な要素が食である。何を食べるか、どのように食べるかということは一つの楽しみであり、文化になっています。私たちが日常生活で使う「味」とは、舌の上に分布している味覚細胞のみによってだけでなく、実際には味覚以外の数種の感覚刺激(嗅覚・視覚・聴覚・触覚等)を統合したものとして食品の味を認識しています。それゆえに検証が困難です。

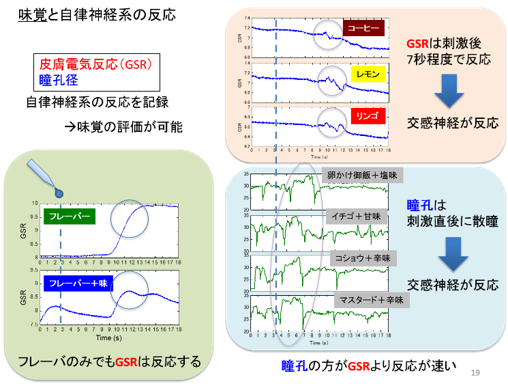

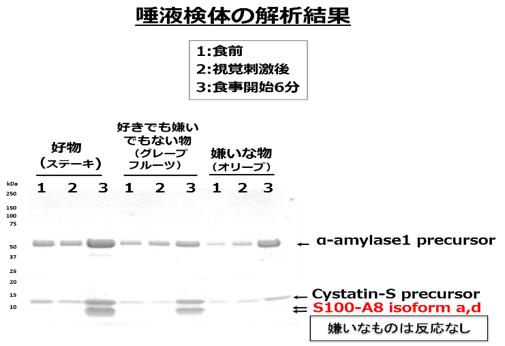

我々はこれまで「美味しさ」をどのように測定できるか、検討し検証を進めてきました。その結果、『「美味しい」と感じたときの瞳孔の縮尺に変動がある』『皮膚電気反応がある』(図1)『「美味しい」と感じた時に唾液内タンパク質の一種(S100A8)が特異的に分泌されている』(図2)という生体反応がみられました。これらを「美味しさ」デバイスとして発展させることができれば主観的評価が困難な対象(高齢者や障害者)への検証ができるのではないかと考えました。

『嚥下障害がある高齢者でも美味しいものを飲み込むときは「つるん」とのみこんでむせない』という経験談を看護師や介護士からよく聞きます。本研究が実証されることで「美味しさ」と嚥下の関係や「美味しさ」重視の介護職の開発に着手できるのではないかと考えました。

アピールポイント

食の嗜好や満足感は、食べる意欲や飲み込み方に関係していると考えますが、検証の段階です。食品サンプル作成から共同研究いただける方、共同研究いただける業種の方大歓迎です。

つながりたい分野(産業界、自治体等)

味覚や風味の研究や企業食品開発を推進している新潟県内の食品業者、医工学とその応用を食に活かすことを検討している分野との共同研究を期待します。