研究の目的、概要、期待される効果

「生体の光学窓」と呼ばれる700~1400 nmの波長をもつ近赤外光のバイオイメージングへの利用が注目されています。紫外可視領域の光よりも低エネルギーであることから生体へのダメージも少なく、光散乱や自家蛍光を抑制することから高感度であり、生体透過性が高いため生体深部まで観察可能です。そのような蛍光体として、インドシアニングリーン(indocyanine green,ICG)が実用化されていますが、光退色の問題に加えて、生理食塩水などの溶媒に対する溶解性や安定性が低いとされています。

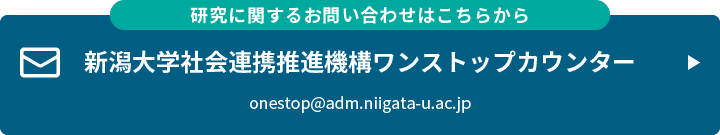

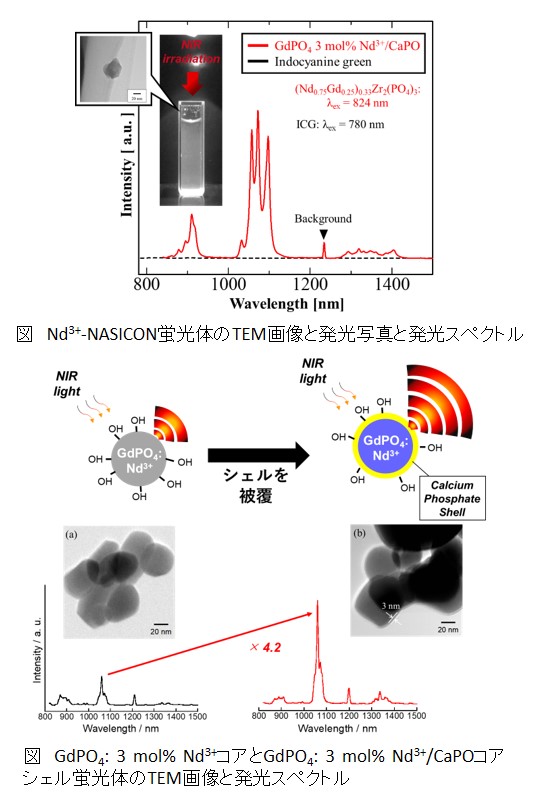

当研究室では近赤外光を吸収し、近赤外発光を示す新規希土類添加ナノセラミックス蛍光体の探索に取り組んでいます。近赤外光で励起され、近赤外発光可能なNd3+を発光イオンとして選択し、これまでに3つの新規材料の合成に成功しています(右図)。Nd3+の発光は4f-4f遷移に基づく発光に分類され、808 nmの近赤外光で励起した場合、1060 nm付近で最も効率よく発光を示し、YAG:Ndなどのレーザー材料として研究されてきましたが、バイオ材料としては未だに検討されていない点が多く、材料設計や新規材料探索によって、より有用なバイオイメージング用蛍光体が発見できる可能性を秘めています。

アピールポイント

近赤外発光の励起・発光測定は容易ではありませんが、自作の近赤外チェッカーを作製することで、近赤外発光を容易に確認でき、材料探索をより有利に進めることができます。

つながりたい分野(産業界、自治体等)

・近赤外光を利用したバイオイメージング・センサーなどに興味のある個人や団体

・近赤外蛍光体を利用したイメージングを生体内で実際に評価できる個人や団体