成田空港に集合。

今回は機内食が美味しいJALでした。CAがほぼ日本人なので英語を試したい学生はつまらないかも。

フランクフルト空港に到着。タクシーで市内のユースに移動する。

今日はユースに一泊する。

寝るには早いので街中を散策。分かっていることだが日本より寒い。

1996年から続いている、新潟大学とドイツマグデブルグ大学との夏の学校です。2015年は日本からドイツに行く年にあたります。

今回連れて行くのは新潟大学の学生18名、新潟工科大学の学生にも2名参加して貰いました。約2週間の滞在です。

引率は、新潟大学から坂本、新潟工科大学から小湊先生です。坂本は2007年以来8年ぶり4回目の引率です。

成田空港に集合。

今回は機内食が美味しいJALでした。CAがほぼ日本人なので英語を試したい学生はつまらないかも。

フランクフルト空港に到着。タクシーで市内のユースに移動する。

今日はユースに一泊する。

寝るには早いので街中を散策。分かっていることだが日本より寒い。

ユースでの朝食。外に出てみたら寒かった。分かっているのだが、ドイツに来て最初のパンは美味しくて毎度驚く。

このあと中央駅までバスで移動。

フランクフルト中央駅からICE(ドイツ新幹線)で移動。

マグデブルグ(Magdeburg)

中央駅に到着。

スタッフが迎えに来てくれた。荷物を積んで、車に乗れる分だけ車に乗り、残りの人は徒歩で大学まで移動。大学から駅までは徒歩25分ほどで、便利なところにある。部屋割りをして、鍵を貰って、ガイダンス。夕食までの時間をスーパーで日用品などを買う。

夕食は大学のすぐ近所のギリシャ料理店Korfuだった。ナスの天ぷらがあったり豆や野菜も多く、ギリシャ料理は日本の味覚と違和感が少ない気がする。ただ、量は多い。

いきなり週末に入ったので学内の行事はない。通常、2回ある週末の一度はホームステイがあるが、今回は都合により無し。とても残念だったが、仕方ない。それで、2回ある週末とも、ドイツ側スタッフが「どこか連れて行ってあげるよ」という事になった。工学系の学生なので「ドイツ技術博物館」とかが熱烈希望だが、スタッフのゲネツケ博士は文系の方なので歴史・文化関係に連れて行きたい希望が強い。強すぎて困ること有り(そっち方面の単語が聞き取れず皆苦労)。

朝早くから出発。街中のカフェで朝食。いつもドイツに来て思うのだがパン・ハム・チーズ・ジャムの類は大変美味しい。これがあったらご馳走もビールも要らないと思うくらい美味しい。

それに対してドイツで飲むコーヒーはまあ普通で、言い換えれば日本も遜色ない。

デサウDessauに電車で向かい、その後バスで世界遺産の英国式庭園Worlitzへ。Garden

Kingdomやcastle of

Worlitzを見学。とにかくドイツ人は何時間も歩く。到着翌日の我々にはきつかった。学生達は若さで何とか頑張っている。なんたって世界遺産を見せて貰っているのだから・・・

ドイツでは出先の食事は、こんな風にコーヒーとソーセージみたいに割と簡単に済ませることも多い。

ドイツではどこにでもあるソーセージだが、これが日本人にもとても美味しい。

焼く用のソーセージと茹でる用のソーセージが違う!というのもドイツでは常識、日本人には驚き。これは焼いた方。パンはソーセージを持つための「取っ手」だ。しかし、このパンもまた美味しいのだ。ドイツ人が毎日食べても飽きないだけのことはある。

デサウといえば建築の学校で世界的に有名なバウハウスがあるので見逃す手はない。敷地を散策して有名なガラス張りの建物を見る事ができた。これを学生に見せられて良かった。

この後、マグデブルグの宿舎に帰って、宿舎内のカフェテリアで夕食。

朝食も夕食と同じカフェテリアで。宿舎内なので寒い日には学生達は助かる。

ディーゼル列車に乗ってターレThaleへ。鉄道先進国ドイツでも本数が少ない路線は電化されていないようだ。

魔女で有名なハルツ山。ケーブルカーでWitch dance

placeへ。

屋外劇場で“The Sleeping

Beauty”を鑑賞する。劇は素晴らしかった。しかし、雨の中の屋外劇場という不運!寒くて大変だった。

例の軽い食事の後、おまけでサマーボブスレー乗るか?となり皆で乗ってみる。(夏場のスキー場に良くある奴)

またおまけでAnimal

park訪問。動物園ではなく、その地域にいる動物を自然の中で見せるという公園だった。日本人にはちょっと斬新な展示スタイルだった。

リフトに乗り寓話の「馬の蹄の跡」“Rosstrappe”へ向かう。少々山を登ったが体が温まって良かった。

この後、マグデブルグの宿舎に帰って、宿舎内のカフェテリアで夕食。この2日間は、「もしホームスティがあったら、ホストファミリーが連れて行ってくれそうなところ」だったから、学生達にはとても良かっただろう。季節外れの寒さが無ければ体はもう少し楽だったろう。

宿舎のカフェテリアで朝食。

いよいよプログラム開始。最初に国際交流課長のゲネツケ博士から大学の紹介と夏の学校のガイダンスがあった。

続いて、キャンパス内を徒歩で見学して回った。この斬新な建物は図書館だ。

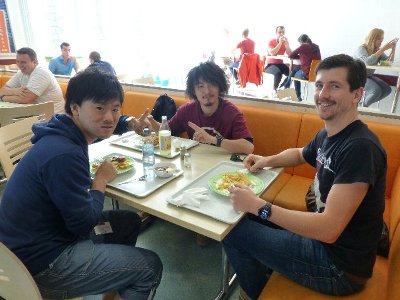

学食での昼食。ドイツ人はお昼を一番がっつり食べるのでこのボリュームなのだ。日本人には量が多いだろう。もちろん学生達は見たことがない物を試してとても楽しんでいた。この辺り割と北の方のドイツでは10年前は日本人にはバター味が強くて塩気が足りなかったが、最近は日本人にも無難なしょっぱくてコショウが少し効いた味になった。

ドイツ人の甘い物好きは相当なもので、昼休みになると大学の中にアイス屋さんのバンが乗り付けている。安くて美味しい。

午後は普段の生活のためもあってゲネツケさんが街中を案内してくれた。行く先々で教会に出くわす。これは中でも一番大きな大聖堂。

これからRatskellerで歓迎会だ。Ratskellerは直訳で「ネズミの地下室」。昔は市庁舎の地下には大抵市民が集う酒場があって、ネズミが騒いでいるのになぞらえてそう呼んだそうだ。現在でも、多くの街では古い市庁舎が残っており、その地下はRatskellerいう名のレストランになっている事が多いようだ。ここマグデブルグでも御多分に漏れずそのようになっている。

学長が忙しい合間を縫って駆けつけてくれた。Ratskellerの中は、中世からある地下室をずいぶん綺麗に維持しているのに全く驚かされる。

学生達はドイツの食事にも慣れてきたようだ。

宿舎のカフェテリアで朝食。

宿舎のカフェテリアで朝食。大人数のセルフサービスなので行列ができる。パンと茹でたソーセージが見える。

行列がはけるまで、ジュース飲んで待っていよう。

いよいよドイツ語クラスの1回目がスタート。カイザー先生は前回の夏の学校でも担当してくれた分かりやすいと評判の先生だ。

これから学食で昼食だ。

エルベ川沿いを歩いて、対岸に見える地元のラジオ・テレビ局MDRを見学にいく。

ラジオ・テレビ局MDRの内部。これはラジオの製作現場の見学。この方は英語も説明もとても分かりやすかった。機材に関する質問にも良く答えてくれた。

夕食はチェコ料理のお店Wenzelだった。ドイツ料理とどう違うか日本人には微妙だが、蒸しパンみたいなものや、それに詰め物をしたもの(ダンプリング)とかが名物のようだ。ブラウンソースだし、お肉主体のようだし、ドイツと似ているといえば似ている。

後は宿舎に帰って一休みと言いたいが、皆が毎晩洗濯物と格闘していた。

宿舎のカフェテリアで朝食。

Gardelegenという田舎町へバスで移動。

NTN(※日本の有名ベアリングメーカー)の現地法人の見学だ。駐在している日本人が説明してくれた。見学は2班に分かれたが英語での説明の班も分かりやすかった。工場内は写真撮影出来ないので画像はない。元々が現地法人なので、ドイツ製の工作機械が多く、特に機械系の学生は興味深く見入っていた。(工場が綺麗、人が少ない、割と静か、ウェット切削が少ない、等々)

サンプル品の写真。VWのいくつかの車種のドライブシャフト(※機械の学生は分かりますね)の90%を生産、ルノー向けの部品も生産しているとのこと。

ここの見学は素晴らしかった。皆満足していた。

その後バスでGardelegenへ移動、一旦解散して各自ランチ。

再び集合して午後は由緒ある街Gardelegenの見学。この帽子の方は昔の市長さんに扮していて、我々のガイドをしてくれた。

帰りのバスがZichtauの大きな庭園に立ち寄ったが、曰く「日本庭園」もあった。(写真:茶立ての振りをするとそれっぽく見える?バ、バス停ではありません・・・)

ここでベジタリアン風の不思議な夕食が出る。男子は珍しく食事が足りなくて帰りのバスの中で空腹で大変だったはず・・・(こっ、これだけ?ドイツ人スタッフもびっくり!)いやー、可笑しかった。こちらに来て肉ばかりだから、これも体によいかも。

この後はバスで宿舎に帰って、男子は2回目の夕食のためスーパーに走った。

(※教訓:見学に出かけるときは、行き倒れにならないように水と非常用の食料を持つこと!)

宿舎のカフェテリアで朝食。

ドイツ語クラス。まだ多分難しくないので大丈夫?

地元の新聞に載るので、取材を受けた。いろんなアングルで・・・

後日記事になった新聞(著作権保護のためあえて画素を上げていない)

昔、夏の学校で新潟に来た学生さんが、今はこちらの教員になっているそうで、学食で坂本達を見つけて声を掛けてくれた。こちらへ来ると、こんな事が時々あり感激する。

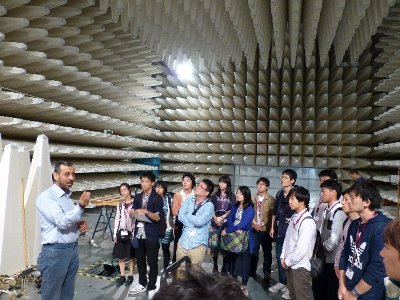

午後は大学にある体育館のように大きな実験施設EXFAを見学。いくつかの実験テーマを見せて貰った。マイクロCTスキャンによる医工連携の研究や、強力な電磁波による犯罪防止、巨大な電波暗室(写真)など、見応えのあるものだった。

夕方はEXFAの脇で、学生達がバーベキューをやってくれた。(ドイツの学生は肉を焼くのが上手くて感心した)バーベキューにはエジプトからの留学生も合流しており、いろいろな国の学生と交流を持つことが出来た。ちなみに宿舎にはキューバの留学生も居て我々にとても親切にしてくれた。

宿舎のカフェテリアで朝食。

ドイツ語クラス。小湊先生(新潟工科大)が前半の引率を終えて帰国される際のご挨拶。(※前半の立ち上げ、ありがとうございました。大変助かりました。)後半の引率は、坂本に加えて新潟大学から留学中のMさんが助手に入った。

午後は、カイザー先生夫妻がオットーフォンゲーリック博物館を案内してくれた。この建物はオットーの時代400年前からある建物で、当時は物見櫓で、所有者を転々として、現在に至る。オットーは市長であり真空の発見で有名(物理の教科書のマグデブルグの半球)な物理学者である。こちらの大学名(オットーフォンゲーリック大学マグデブルグ)はその名にあやかったものである。

マグデブルグの半球のレプリカ。多くの歴史的な実験装置のレプリカやデモ装置が展示され、実演もやってくれた。中世に古典物理学の基礎が出来上がったことが良く分かる。

見学が終わったので、宿舎への帰り道で街に寄ってみる。週末になると旧市庁舎前は露天市が催されるのがドイツの風景だ。

お店の人に気に入られたか?露天市はまとめ買いすると安い。我々は自炊するわけではないので見るだけで我慢。でもファーストフードなどもある。

この後、宿舎のカフェテリアで夕食。ドイツの家庭での夕食は普段はこんな感じで、まるで朝食みたいだ。一応ちょっと重めの「おかず」がある。左のごろっとしたのはハンバーグ(ドイツのハンバーグは豚肉)。奥のスナックぽいのは鯖の燻製だ。日本人へのサービスだろう。ドイツ人は魚は余り食べないが、燻製はとても美味しい。特にこの鯖の燻製は素晴らしい。右のサラダは豆腐サラダに見えるがチーズだ。日本人は夕食には暖かいスープが欲しいが、慣れると冬でなければ余り苦にならない。それより野菜が少し足りないような気がする。

2度目の週末だ。ベルリンに連れて行ってくれるそうだ。マグデブルグから普通列車で1時間少しだ。

ベルリンの中央駅は統合後に出来た新しいもので斬新なガラスのドームのデザインだ。大きなショッピングモールを備えている。

バスツアーの英語のガイドはわかりやすい英語だった。しかし走りながらめまぐるしくされる案内を聞き取るのはなかなか疲れる。とにかく色々と見た。

モニュメントとして郊外に残されているベルリンの壁に連れて行ってくれた。これは特に有名なブレジネフとホーネッカーのキスの壁画。もちろん旧西側から描かれたもので作者は不明だそうだ。

客がペダルをこいで進む自転車?ビアバー?観光タクシー?楽しそうだったが、町中回ったら結構酔いも回って疲れるかも。ドイツ人はこういう奇抜なことも結構考えるようだ。

ベルリンと言えば博物館島が有名だ。今回は新博物館Neues

Museumに入ってみた。中は殆ど撮影可能だ。

ブランデンブルク門。「統合前は東側にあったので触れなかった。そこにベルリンの壁があったんだから・・・今はぺたぺた触れる。」と学生に説明していたら、そばにいた日本人の方が「そうねぇ、触っていこうかしら」と・・・。有名な都市ではすぐそばに普通に日本人がいるので、驚く。

昔、この場所で子供の鼻血が出て「おかあさーんティッシュ!鼻血が出た!」と叫んだら、すぐそばにいた日本人が先にテッシュを差し出してくれて、大笑いしたのを思い出した。

そのすぐそばに国会議事堂がある。議事堂前は広い芝生でこんな風に市民が寝転がっている。議事堂中央に見えるガラスのドームは市民が登って上から議場を見下ろせる。議事堂の周りや議場の上にはいつも市民が居てガラス張りの政治なんですよ、と議員に忘れさせないように、また市民は政治に関心を持って監視しましょう、という意味なんだと、以前に誰かが教えてくれた。

この後は、電車の時間まで駅の中で各自夕食を取ったり弁当を買ったりして、宿舎に戻った。

2度目の週末の2日目だ。ライプツィヒに連れて行ってくれるそうだ。ライプツィヒは東西統合の民主化運動の拠点だったり、バッハの活動の拠点だったりする。

最初に行ったのは日本で言う忠霊塔のようなモニュメントMonument

of the Battle of the

Nationsだ。ナポレオンとの戦いで連合軍が勝利したときに兵士の鎮魂のために建てられたものだ。世界史の勉強になる。

ここのてっぺんまで登るが、階段が500段だったか。結構きつい。昔のままの石積の狭い回り階段だ。

上り詰めると羽アリが来襲してきた。高いところに登ると屋根の色が条例で統一されているためもあり景観が良いと思う。日本も雪や地震がなければ同じような色の瓦屋根で、と思うが。

駅に戻って各自お昼だ。この豚肉は貰ってみたらとても美味しかった。男子の多くがかぶりついていたが、軽く1kgはありそうで、一人で1本は誰も食べきれなかったようだ。ライプツィヒの中央駅はドイツで最大だそうで、巨大なショッピングモールとなっている。

東西統合のきっかけとなった民主化運動の拠点であるニコライ教会

バッハとトーマス教会

他にも道すがらいろんなところに立ち寄ってくれた。ゲネツケさんは歴史・文化・商業などを一生懸命説明してくれた。

夕食はThuringer

Hofでチェコ料理。ミシュランガイドにも載っている店らしいが、料金は普通で安心した。味も接客も素晴らしいと思った。

帰りの電車まで時間があったので、駅で自由時間とした。駅の端の方のホームはちょっとした鉄道博物館になっており、機械系の学生に大人気だった。

宿舎のカフェテリアで朝食。

ドイツ語クラス。

学食で昼食。この日はポピュラーなトンカツ(シュニッツェル)だった。ちょっと焦げたのに当たってしまったが美味しい。ドイツの豚肉は美味しくて参る。揚げ方は日本人も負けていないと思う。

大学のすぐ近所に立派なオペラハウスがある。そこを見学。ここのコンサートマスターが日本人らしい。今日案内してくれるのは、これまたなんと日本人のフルート奏者の方。全部説明が日本語なので皆は英語耳を休ませられたろう。それに、業界の裏話なども色々教えてくれた。日本でこういう業種の求人は殆ど無いようで、プロになるには海外に出るしかないようだ。グローバル社会の大先輩の話を、皆が大変興味深く聞いていた。

舞台装置の説明を受ける

音楽練習室の説明を受ける

この後、現地解散。宿舎のカフェテリアで夕食。

宿舎のカフェテリアで朝食。

ドイツ語クラス。カイザー先生は授業の最初に甘いものを配ってくれる。ドイツの甘味も文化のうち、甘いものは頭の働きを良くする、コミュニケーションの一環、という事だろう。そろそろ学生達の顔つきが真剣になってきたのが分かる。ドイツ語がだんだん難しくなってきたようだ。

昼食で学食に行く途中の学内。マツダのアクセラが普通に居る。手前からBMW、マツダ、シトロエン、ベンツ。並んでいても違和感、遜色がない。私はドイツは8度目だが、今まで日本車は稀に見かけるだけだった。ドイツ車以外の欧州車は居ても、それ以外はフォード(米)の小型車だけ。なのに、今回は、マツダのアクセラをポツポツ見かける。アテンザもたまに。目の肥えたドイツ人に日本車が選ばれるようになってきたということで、実に感慨深いものがある。車が好きな学生達も気付いていたと思うが、こういうのを見ると元気が出る。

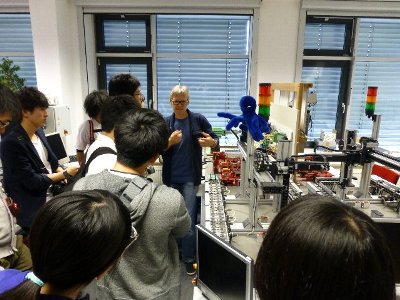

午後は機械系のルダ先生の案内で2つの見学をさせて貰った。

1つ目は、ロボカップという欧州のロボット競技の学生プロジェクトだ。昨年の全欧で優勝した強豪チームだそうだ。日本だとアジアの大学ロボコンとか高専ロボコンが有名だが、このロボカップ競技は全く違う方向性を持っている。端的に言うと、工業用ロボットに即転用できるロボット技術を全欧の学生プロジェクトが競い合うというものだ。

学生達がプレゼンと実演で説明してくれた。工場でいかにも求められそうなタスクが競技になっている。複雑形状の部品を掴んで、決められた場所まで無用な接触なしに持って行き、取付や据え置きを行うというタスクである。例えば、部品以外の机への無用な接触は減点される。基幹部品をメーカーから提供を受けたり共同開発したりしており、自前で作れる部品は3Dプリンタで設計・製作したりしている。センサーの使い方や、アルゴリズムなど、あくまで工場内での実践を前提に考えている。学生が開発した優秀なノウハウや機能は、実機の産業用ロボットにフィードバックされるそうだ。学生と企業が共同してレベルアップしようという競技スタイルは、ゲーム的なロボコン競技を見慣れた我々には新鮮であった。工場での稼働のシナリオを前提に出来ているロボットはきっちり出来ており、実機の試作品レベルに見えた。

2つ目は、機械系のルダ先生の研究室を見学させて貰った。研究スタッフ6名(教員、ポスドク、博士課程の院生などと考えられる)、学部4年20名、マスター15名という大所帯である。こちらは、ロジスティクスやメカトロ関係の研究を行っており、企業との共同研究も多数行っているそうだ。

この後、解散。宿舎のカフェテリアで夕食。

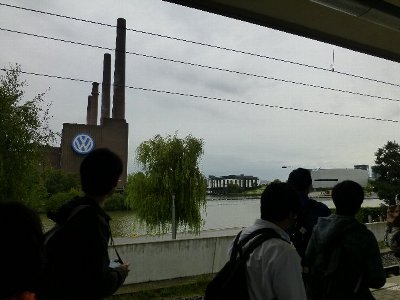

朝早くに列車でWolfsburg(サッカーで有名な地名)に出かける。カイザー先生夫妻の案内だ。電車の途中で旧東西の境界を過ぎた。今は壁のあった境界は良く分からなくなっている。昔の旧東側の苦労話を教えてくれた。

フォルクスワーゲンのWolfsburg工場に到着。(※我々が帰国した直後にVW社の例の一件が報道され、この工場用発電所の煙突がテレビに何度となく映り残念だった)

この自動車博物館はとても興味深い車が多く展示されている。ここはアウトシュタットという名の自動車のテーマパークとして自動車博物館やVWグループ各メーカのパビリオンが工場に併設されている。最初はガイドツアーと自由見学(各自昼食)で、その後、工場見学の後で自由見学があったりして、慌ただしかったが、おおかた見る事ができた。

おまけで運河の遊覧ツアーに乗せてくれた。

この後、電車で帰り、宿舎のカフェテリアで夕食。

朝食のカフェテリアで店長さんがお別れの挨拶に来てくれた。(翌朝は非番で会えないそうだ)皆、美味しく何でも頂いたし、店長も良く出たものは次から多めに用意してくれたりした。お世話になった。

最後のドイツ語クラス。この日は夫妻で実践的な授業だった。クラスの後で、ゲネツケさんの総括のミーティング(修了式)があった。

最後の学食。七面鳥はコクがあり美味しい。学食で時々出るほどなので特別なものではないそうだ。クリスマスに食べる習慣はないそうだ。七面鳥の下にたくさんあるのはマッシュポテトだ。ご馳走様。

最終日の午後は、日本に持って行くお土産を買ったり、荷造りをしたりということで、毎度自由時間になっている。

送別会はエルベ川沿いのDaniel'sというお店だった。

名残惜しくて、皆なかなか帰れない。

宿舎に帰って、最後なので軽く打ち上げをしているところに入れて貰う。

人数より瓶が少ないのと、顔が赤くなっていないのに注目。水やジュースまである。ここ16年を見ていると、2000年過ぎた辺りから学生さんはあまりお酒を飲まなくなってきている。利きビールと利きソーセージや利きチーズを同列に楽しんでいる。ビールはプラコップに3cmくらい注いで何種類も味見(ワインに至っては1cmくらい)して楽しんで、後は皆と語り合う時間の方が大事、という感じ。若者の娯楽が多様化している?あるいはこのグループの発想が健全?日本社会が成熟した?と思ったりする。お陰で引率は苦労なく終わりそうだ。皆、ご協力ありがとう。さあ、荷造りの続きだ・・・

宿舎のカフェテリアで最後の朝食。

トラックがスーツケースを取りに来てくれる。人間は徒歩で駅まで・・・

皆、ゲネツケさんと記念撮影に忙しい。もうすぐ電車が来てしまう。

無事、皆が荷物と一緒に乗れた。引率助手Mさんは留学中なのでここで一旦お別れだ。ありがとう。お陰で助かった。ドアが閉まったらお別れだ。

この後、電車をICEに乗り換えて順調にフランクフルト空港駅に到着。日本と違って「新幹線降りたら空港」というのは本当に助かる。けれども、JALはターミナルが遠くて空港内のバス移動があった。今回は小湊先生の先行情報で分かっていたのだが、時間に余裕がないと危ない。

チェックインでスーツケースの重量オーバーが何人か発覚。しかし、JALは23kgがなんと2個までOKなので、スーツケースの荷物の一部をデイパックなどに移して、2つとも預けてしまえば良いので、どうということはなかった。

あとは無事、飛行機に搭乗し、日付が変わってお昼過ぎに成田空港に到着。荷物も全部成田に届き、その場で解散となった。

と書くと、とても簡単だが、引率はここが一番緊張するところ。無事連れて帰れて良かった。皆、良いミニ留学になったと思う。学生さんもスタッフ一同さんもお疲れさま。