8月27日(土)

まずは新潟空港(国際空港ですからね・・・)からソウルへ向かう。この時は航空ダイヤの関係で欧州線へ乗り継ぎのため一泊せねばならず(今現在はこの状況は解消されています)、インチョン空港そばのホテルへ直行。ここは埋め立て地で、ホテルの周りには何もないのでホテルの中で過ごす。夕食もホテルのレストランで取るしかなかったが、ちょっと高そう・・・。観念して皆でレストランに入る。中ではまだ手頃なものを頼んでみると、ちょっと立派な食事が出てきて、お値段に納得。味も大変良かった。ああ韓国に居るのだなと実感した。ホテル内の小さな売店で韓国の色々な物が売っており、円で買えたため学生達はスナック菓子やカップ麺など色々と試しに買って楽しんでいた。

画像をクリックすると別ウインドーで大きく表示されます。

|

|

|

|

新潟空港からソウル(インチョン)に向けて出発です

|

インチョンは新しい埋立地で周りにまだ食堂などが無く、ホテルで韓国料理を味わうことに。

|

翌朝、インチョンのホテルから出発です。ギターはクラシックギター部のルク君が持ってきたのですが、送別会でも活躍することに。

|

8月28日(日)

朝、ルク君(機械システム2年生:ベトナムからの留学生)の日本語学校時代の友人がお弁当を届けてくれた。なんと日本で覚えたらしいお寿司だった。バスでインチョン空港へ移動。皆で空港に着いてチェックイン。待ち時間が2時間もあるので、先のお寿司をご馳走になったり、ウインドーショッピングをした。コリアンエアーなので機内食はビビンバが選べた。

夕方フランクフルト空港着。空港からフランクフルト市内のユースへはタクシー3台で向かう。フランクフルトのユースはとても綺麗で管理もしっかりしており、快適であった。余談だが、ここのユースの夕食はなかなか美味しかった。

夕食後、少し時間があったので、フランクフルト市内を散策。丁度、夏祭りみたいな事をやっていて、たくさんの露天が出ていて人出が凄かった。我々が戻ってきて、程なく学生たちも帰ってきた。坂本は時差のせいでなかなか眠れない。

|

|

|

|

大韓航空名物のビビンバです

|

フランクフルトのユースで夕食。美味しいが量が多い。

|

フランクフルト市内は夏祭りで人が凄い

|

|

|

|

|

マイン川沿いの祭り風景です。暗くなったので帰って寝ます。

|

ブランク

|

ブランク

|

8月29日(月)

ユースの朝食。例のごとくドイツはパンが大変美味しく、学生たちも堪能していた。

バスでフランクフルト中央駅へ向かった。道のりで2kmほどか。

少し時間があったので、荷物の見張り番を交代でしながら広い駅の中を散策したり、公衆電話から日本へ連絡を入れたりした。ICEでマグデブルグに向かう。

マグデブルグの駅にはウィルムスさんやシュテファンバット君(最初の夏の学校で新潟に来た)が出迎えてくれた。2台のバンに分乗して大学へ向かう。ウィルムスさんに宿舎の部屋の割り当てをして貰う。

その後、外に出て、市内の旧跡等をガイドの方に案内して頂いた。理系の学生が中世からの歴史を英語で説明されるのは初日にしてはなかなかハードだったかも知れない。

夕方は、副学長とDrゲネツク(=国際交流オフィスのヘッド)が列席して歓迎会を催してくれた。もちろんウィルムスさん(=国際交流オフィス)とビスベー教授も一緒。場所は旧市庁舎前の広場(アルター・マルクト)にある地下の古風なレストランだった。ドイツ料理のコースが出てきたが、例のごとく、ちょっと量が多かった(向こうの人は体も大きいせいか食べる量も多い)。ともあれ、国際交流のことなど色々語り合った。続いてウィルムスさんから夏の学校のガイダンスがあった。

坂本は宿舎に帰ると時差ボケがひどく横になった途端に寝てしまった。学生達に聞くと、やはり「バタンキュー」だったそうだ。マグデブルグに着いて、どっと疲れが出たか?

|

|

|

|

ユースの朝食。外は気持ち良い。パンが美味しくて皆びっくり。

|

ICE(ドイツの新幹線)でマグデブルグに向かいます。鉄道関係の研究室の学生が2人居るので彼らは興味津々です。

|

ICEはマグデブルグまで直通もあるのですが、この時は途中で特急に乗り換えました。鉄道の2人は2種類乗れるので逆に喜んでいます!座席が日本のグリーン車並に大きいですが、これでも二等の安い席です。やはり日本人とは体格が違います。

|

|

|

|

|

大学のバンで荷物と一緒に宿舎に届けてもらいます。ディーゼル先進国のドイツでは、この種の貨物車の動力性能がとても良い(速い)です。貨物車なのにターボ・ディーゼル・インタークーラーのバッジがリヤに光っています。

|

やっと落ち着けます。部屋を割り当てて貰って思わず出た喜びのポーズ。ちなみに2人の相部屋となっています。

|

後に思い出となる我が家(宿舎)です。オートロック付です。

|

|

|

|

|

専門のガイドによる市内の旧跡案内の途中です。街の歴史を英語で説明してくれます。

|

二次大戦で破壊され塔の片方が無かった教会なのですが、数年ぶりに来たら復元されていました。こういう古いものは大事にされています。

|

この教会は千年以上歴史があるようです。

|

|

|

|

|

歓迎会のひとコマです。古い地下室のレストランです。

|

いきなりのディナーでちょっと緊張しているでしょうか。こちらでは食事のときは薄暗くしますね。

|

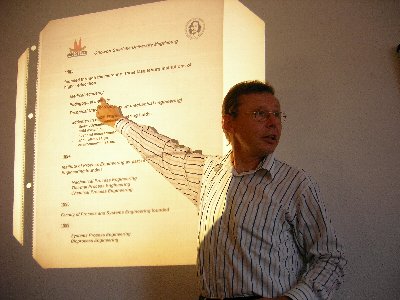

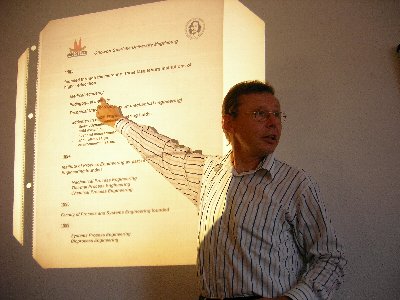

そのまま、夏の学校のガイダンスが始まりました。資料は英語で書かれていますが、それでも思わず日本語でメモをしていたりします。身の周りはドイツ語ばかりですから、そろそろ英語の有り難味が身にしみて来る頃です。そして次は、ドイツ語の授業が始まります。

|

8月30日(火)

朝食は宿舎の中にあるカフェテリアで取る。ドイツ式の簡単なバイキングだ。既に昨日の朝、ユースで似たような食事をとっているので、慣れたようである。

今日は午前中は語学(ドイツ語)の授業。

3時間ほどの授業は会話を中心に進められる。10人の日本側学生のうち既にドイツ語の単位を取っていたのは半分であったが、学生たちは簡単な自己紹介がドイツ語で出来るようになった。

昼にはマグデブルグ大の学生(ジュディさん)が来て昼食を挟みながら学内の主要な施設を案内してくれた。

日本人学生たちは初めての学食利用だったが楽しんでいた。やはりちょっと量が多いようだ。無理せず残していたので逆に安心した。

途中、コンピュータ室を案内してくれたが、学生たちは新潟大学の学情システムのメールにアクセスできたし、日本語で読んだり書いたり出来たので安心した。教員の新大アカウントへはファイアウォールが高くて、国内からのように上手く繋がらなかった。

午後からは、ビスベー先生の案内で機械系の研究設備を見学させてもらった。見学に先立ち、学部長が歓迎の挨拶に訪れた。その後、機械系の加工関係のチェアマンであるKarpuschewski教授(この4月に赴任)からプレゼンテーションがあった。皆この教授の鼻の下の髭の見事なカールに興味津々だった(もちろん研究の話もちゃんと聞いていた)。

施設の見学では4年前に滞在していたときよりも興味深い装置が増えていた。油圧を利用した塑性加工、自動車エンジンブロックの品質管理、ポリマーコンクリートを用いた大型工作機などを見た。

圧巻は不思議な色彩で体育館のように巨大な実験用の建物である。機械系では最新の三次元測定器やラピッドプロトタイピングの装置、大型の磁気浮上テーブルなどがあった。この建物には学内プロジェクトの他、学生ベンチャーや中小の企業も多数入っている。この施設は新潟大学で言えばVBLが巨大になったようなもので2001年に開所している。

夕方は、コンピューターセンターでメールなどを使う時間を作って貰った。

日本学生の夕食は大学そばのイタリアンのレストランへ連れて行って貰った(6時くらい)。これも朝から案内してくれたマグデブルグ大の学生が案内してくれた。

我々4人(ウィルムスさん、ビスベー先生と共に)は、マグデブルグの中心部の対岸へ行く途中の「中之島」であるシュタットパークへ行った。ここは1820年代に作られた公園で、新旧2本のエルベ川に囲まれた中之島である。市民の憩いの場であり、各種スポーツを楽しむ場所でもある。Le Frogという店でドイツの典型的食事を取った。天気が良いと外の席から埋まっていくのは夏のドイツの常だ。夕陽に染まった景色が池に映り美しかった。国際交流に関する話題が続き、ワーキングディナーになった。

8月31日(水)

午前中は語学(ドイツ語)の授業。

これは休憩中の一こま。真空の実験にオットー・フォン・ゲーリックが使った「マグデブルグの半球」をモチーフにしたこんなモニュメントが大学の中、町の中、至る所にある。

午後は電気系の見学だった。

半導体をコアにしたセンサ工学の研究室を中心に見学をした。中でもクリーンルームを備えたプラントが圧巻だった。このような大きな半導体プラントが大学内で稼働しているのは驚きであった。日本側学生に機能材料の学生がおり、興味深そうに質問をしていた。

夕方はラジオTV局MDR(ここザクセンアンハルト州を含む3州がエリア)に見学に行った。ここのディレクターのDrゴーザヴィッシュ氏は大変な親日家で、日独協会でも活発に活動をしている方だ。エルベ川沿いのガラス貼りのモダンな建物である。最初は屋外で午後のカフェタイム形式で、大量のケーキでもてなしを受け、歓談した。その後、局内に入り、スタジオでのオンエア風景や、プロ用の機材がずらりと並んだ編集作業風景、ニュースやバラエティー番組のセットを見学した。

見学途中で、天気予報をするパーソナリティーが生放送の直前に我々を歓迎してくれた。天気予報の中で「今日はスタジオに日本からゲストが来ています」と紹介してくれたのが(ドイツ語だったが)聞き取れた。

この局は前出のシュタットパークに隣接しており、夕食はDrゴーザヴィッシュと一緒にパーク内の古風なレストランで取った。皆、先のカフェタイムでケーキをたくさん勧められ空腹ではなかったので、量が少ない食事を頼む者も居た。

その後、昨年、60年ぶりに造り直されたばかりの橋(二次対戦でソ連軍の侵攻を防ぐため、ドイツ軍が自ら爆破した橋の両端だけが60年間残っていた。無くなっていた中央部分を60年ぶりに鉄骨で作り直して橋兼モニュメントとした)をしみじみと渡り、そこそこの道のりを歩いて宿舎まで戻った(写真は暗くなる前の画像)。

途中、市内で唯一爆撃を免れたハッセルバッハプラッツを通ったので、大戦前の美しい街並みの夜景を眺めることが出来た。(日本で言えば呉や佐世保のような軍需重工業都市であったマグデブルグは二次大戦の空爆で市内の8割が破壊された。そのため地面を少し掘ると至る所で瓦礫が出てくる。)

9月1日(木)

朝から電車でフォルクスワーゲンの工場見学をするためヴォルフブルグに向かった。

ヴォルフブルグはブラウンシュバイク(=日本の筑波の様な研究都市でもある)の近くにある。この町は全く自動車工場のためだけに作られた町で、主にフォルクスワーゲンの工場がある。その規模からトヨタ市を連想させる。自社工場専用の発電所の大きさでまず圧倒される。最初はこの発電所「だけ」が自動車工場かと思うが、自動車工場は周辺に延々と何キロも続くのである。

写真は休憩中のところ。背景にある煙突の建物は工場用の発電所。

そして自動車専用の貨物列車(これがまた長い!)が自動車を数珠のように載せて延々と走っていく。一体誰がこれほどの数の自動車を買うのかと誰もが疑いたくなるだろう。

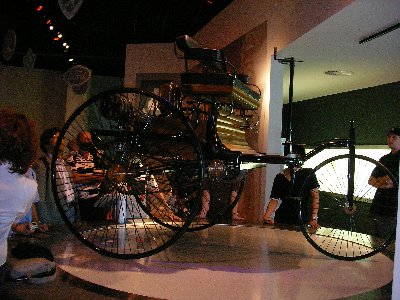

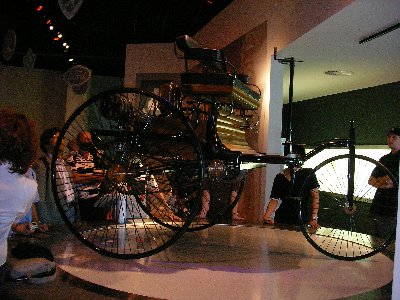

また、アウトシュタット(自動車の町)と称したテーマパーク的な物があり、フォルクスワーゲングループ(アウディ;独、シュコーダ;チェコ、ゼアート;スペイン、ランボルギーニ;イタリア、などなど)各社のパビリオンや、自動車関連のパビリオンが林立している場所でもある。自動車博を年中やっているような感じであろうか。この場所は、見学対象が一般的過ぎて(=素人向け)工学系の学生には少々物足りなかったかもしれない。一方、ドイツ人が得意とする奇抜で判りやすいプレゼンを駆使していたので、興味深い点もあった。

これはNC工作機械でクレイモデル製作を実演しているところ。

敷地内には自動車博物館もあり、ここをじっくり見学するだけで半日かかる。

フォルクスワーゲンの工場見学は、上記のテーマパークから定期的に出るトレインバスに乗って工場内を回る形式の物である。膨大な見学希望者を捌くための方法だろう。なにしろ工場は徒歩で回るには大きすぎる。この工場見学も対象が素人向けで、工学系の学生には少々物足りなかったかもしれない。日本も含め、超大企業の洗練された見学コースはこのようになるのだろうと思った。

日本で工場見学に連れて行くときも手の届く範囲と立ち止まることが出来る方法で、担当者とべったりで質問しながら物を見ることが出来る方が学習には良いだろう。

夜はBUGAパーク(1999年にドイツの花博が開催された巨大な公園)で夕食を取った。

今日はかなり歩いたせいか学生たちは相当空腹だったようで、バイキング形式の夕食で肉のおかわりをした者が多かった。中でも写真のスペアリブが美味しかったようだ。

その後、公園内の屋外ステージでオペラを鑑賞した。ドイツ語だが案外ストーリーは判るもので、屋外オペラということ自体、日本では珍しかったので興味深かった。

9月2日(金)

午前中は語学(ドイツ語)の授業。

午前中、2人の教員はシュテファン・バット君(夏の学校で最初に新潟に来た学生)宅に招かれた。彼は大学周辺に住んでおり、工作機メーカーに勤務している。機械システム工学科の岩部研究室にも留学生として在籍したことがあり、現在は仕事の傍らマグデブルグ大での博士号取得の準備をしている(その後めでたく学位を取得した)。3人で研究や仕事の話で盛り上がった。彼は趣味が多彩で、ピアノを弾いてくれた。

午後はエナコンという風力発電機のメーカーに見学に行った。圧巻だった。

マグデブルグは元々が重工業都市なので、そういう基盤技術があるようだ。ドイツは4年前と比べて風車がもの凄い数建っていて驚いたので興味が沸いていた。学生達も風車が林立しているのを見て風力発電に興味が沸いていたところだったので、この企業の訪問は全く持って素晴らしい選択だった。

工場に入るところ。ここから先は工場見学の常で、写真撮影は出来ない。

工場の一つはマグデブルグの郊外にあり路面電車で30分もかかったろうか。この企業はドイツの風力発電用風車の45%のシェアを誇る。ここの強みはブレード形状や発電器で技術的に優れたものがあるようで世界でも最大の効率を誇っているとのこと。ヨーロッパ始め、アジアを席巻し始めているそうだ。

実際に問題となる微風における発電効率が高いのも、他社との競合に勝って採用され易い理由のようだ。風力発電では通常3m以上で発電を始める物が多いようだが、ここの物は2.5mから発電を始める。

このメーカーはとても大きい風車を作っている。大型化で効率を高める狙いがあるようだ。大径ブレードを低回転で回すもので、最近生産を始めた最大の物は、なんと6MW(=6千kW;風速12mでの定格)というもので、風車の直径は120mを越え、発電器の直径は12m以上だったか。

これは機械工学、電気工学、ハイテクとローテク、自動化と職人の手造り、が非常に高レベルで同居したものであった。このメーカーの製品はギヤを介さずに多極で大径の発電器を回すタイプの物で、ギヤの騒音が無い特徴がある。ギヤがないため、故障が少なく、20年間は殆どノーメンテナンスだそうだ。これは24時間365日稼働する機械としては驚くべき耐久性である。

電気的な特徴としては、発電器からの交流を一旦整流して直流にして、商用電源とマッチした電圧、波形、位相をインバータで作り出し、接続を容易にしている。

この工場見学は学生達にも非常に好評で、皆、熱心にメモを取っていた。果敢に英語で技術的な難しい質問をして、担当者を困らせる場面もあった。彼らは既に英語とドイツ語で何とか用事を足せるようになってきた。若いとは素晴らしい。連れてきて良かったと思うのはこういう時である。

この工場では一度に8機を並行して生産する能力があるそうだ。

発電器では鋼鉄の巨大な部品を作る行程を見た。直径数メートルの部品が目の前で旋盤で切削されるのは圧巻であった(これでも2MWの小型機の部品である)。当然、ボールベアリングも相撲の土俵くらいの直径から始まるが、それが「小型機用」なのである。直径10m超の発電器部品を旋盤で削る行程もあり、目の前に完成部品が置かれている。

発電器のコアには導線が巻かれるが、(モーターの世界でも高級品は手巻きであるように)職人が手巻きで行っていた。巻線やその他からは温度を始めとする数百〜機種により千以上!のセンサから各種データが送られ、コンピュータが運転状態を常に監視しているそうだ。

現地組み立ての数ピースの鉄塔は平板を巻いて溶接したもの。数十メートルのタワー部品を自動で溶接する機械など、圧巻である。横倒しに置かれた25mもあるタワーの「一部分」はまるでロケットのようだった。(大型機用には、現地で鉄筋コンクリート製部品を組み立てるタイプの塔もある)

この会社の製品の特徴は、このように大型部品をモジュール化しておき、現地組み立てを容易にすることで、立ち上げ期間が極端に短い事だそうだ。2MWの小型機では基礎工事から商業発電まで僅か1週間、大型機でも2週間で商業運転が可能だそうだ。

要となる風車はFRP(エポキシグラス)の中空サンドイッチ工法で、ハイテク航空機や最新鋭グライダーの主翼のようであった。塗装前の物が見られたので、ファイバーグラスの中が透けて、サンドイッチ工法の中身がよく判った。またブレード付け根から中を覗かせて貰い、中の桁材まで見ることが出来た。ブレード周囲には避雷針用にアルミが回され、翼端には避雷針とウイングレットを兼ねたアルミ製の部品が付いていた。

多くの工学分野が結集して世界トップレベルの素晴らしい物を作り上げるという良い例を見せて貰った。見学の学生達も活き活きとしていた。正直我々は感動に近い物を覚えた。皆がこの日は夕方まで興奮していた程であった。これが良い工場見学の醍醐味だろう。

ドイツでは現在、風力発電が全発電量の数%に達しているそうだが、将来的には25%まで持っていきたいと語っていた。いまドイツにある風力発電設備を一桁上か数倍のキャパシティの新型発電機に台数を減らして換えていき、新規建設分も考えるとすると、25%は計算上は実現可能ということになる。少なくとも、新開発の6MW風車を見て25%は本気だと感じた。

(翌日直径100m超の5MW機の足下まで行って塔を触ってみたが、鋼鉄ではなく鉄筋コンクリート製だった。日本に設置されている欧州製の他社のものより比較にならないほど静か、というか風車の真下で目を閉じて耳を澄ましても音が殆ど聞こえないので驚いた)

見学後、路面電車で大学方面へ戻った。

学生達は6時にホストファミリーが迎えに来て、ホームステイに出かけて行った。

昨年夏の学校で新潟に来た学生のうち3名がホストになってくれた。また、来年、新潟大学に研究に来たいと希望しているDr取得間近の学生もホストになってくれた。

(佐藤先生と坂本はLapua社Drプレニコフスキー氏宅にビスベー先生と一緒に招かれ夕食後、宿舎に戻る。)

9月4日(日)

学生達はホームステイ。

約束の夜10時過ぎには皆が送り届けて貰えた。皆、大変有意義な時間を過ごしたそうで、10人が10の話を披露しあっていた。面白かったのは、誰ともなく帰ってくる者を「お帰り」と言って迎えていた。既に、「皆が一緒に暮らしている」という感覚になっている。

それぞれの土産話で盛り上がる面々。一升瓶みたいに見えるものはお土産にもらったビールとのこと。

(佐藤先生と坂本はウィルムス夫妻とブロッケン山(1100m余りだが旧東独側では最高峰)を登った。山頂の博物館の見学、夕食後、宿舎に戻る。ブロッケン山は旧東西ドイツの国境近くにあり、東独時代の山頂はソビエト軍が駐留し「壁」に囲まれていた。)

9月5日(月)

ベルリンへ史跡見学。

午前中は現地の日本人ガイド(ケイコさんという方)付きでプロイセンを中心としたドイツ統一の歴史から、2次大戦、東西統一への歴史を交えてバスでベルリン市内を回った。歴史に関するレクチャーにもの凄く熱心な方で、「私の話を聞きなさい!大事な話をして居るんだから・・」という感じの、厳しいガイドだった。(勉強になって良かったと思う・・・)

地下のカフェで昼食の後、午後は自由行動。

残っている実物の「壁」を前に統合の生の歴史を見た。

取り壊された壁の位置には煉瓦や石がはめ込まれていて、必ず判るようになっている。壁の痕を跨いで写真を撮る学生も居た。ジュディさんと、昨年夏の学校で日本に来たヨン君と2人が学生の案内をしてくれた。

東西統一後、ベルリンに再び戻ってきた国会議事堂は「ガラス貼りの政治」を目指して、戦災を受けた議場真上のドームが、新たに巨大なガラスのドームになって修復されている(建物の壁には弾痕をモニュメントとして残してあるところもある)。このガラスのドームには一般人が登ることが出来、学生達もここに登り、議場とベルリンの眺めを一望した。

町の中心にはホロコーストの象徴である無数のモニュメントが静かに何かを訴えている。これらのモニュメントは一つ一つ大きさが違い、それぞれが一人の人間を表しているそうだ。その他、壁博物館など第二次大戦のネガティブな歴史を風化させまいとする多くの物がベルリンにはある。

夕方ブランデンブルグ門に集合し、駅の近くのレストランで夕食を取り、電車でマグデブルグに戻る。午後9時頃宿舎に戻る。

9月6日(火)

学生は午前中ドイツ語の授業。

佐藤先生と坂本はポールマン学長を表敬訪問(ビスベー先生とゲネツク国際オフィスヘッドが同席)。

午後はシュネベックにあるスポーツ用弾丸の工場を見学。

Drプレニコフスキー社長自らが工場見学の案内とプレゼンテーションなど終始付き合ってくれた。この方はビスベー教授と同期生で博士号を持っている。

この会社は175年以上の歴史を持つが、統合後は存亡の危機にあった。東西統合前500人以上居た社員を、一気に減らした。つまり一番優秀な人材だけ残して大幅に規模縮小して高品質を売り物にして再出発した。現在は30数人の少数精鋭で、世界最高品質のスポーツ用弾丸を製造している。

ヨーロッパ、特に北欧ではシューティングは盛んなスポーツで、ここの弾丸は世界トップの選手にも使われている。この種の製品を製造する企業にとって、命中精度に繋がる品質管理は命なわけで、統計的手法を取り入れて品質トップの座を守り続ける事や、企業が生き残るために何をすべきかなど、社長自らが学生に熱く語ってくれた。「現在、世界戦でトップの選手に使われている。これが呼び水になり、トップクラスの選手に使って貰うことによりシェアを拡大できる。オリンピック競技や世界戦レベルでトップの選手に使ってもらえる弾であり続けることが大事。そのため、プロによる試射のみに頼らず、品質管理に万全の体制を取っている。自動試射機による膨大な試験と統計による品質管理と製品のランク付けにより、ハイエンド競技者に満足される商品を作り続けることが、この種の企業の生き残る道で、そういう努力をたゆまなく続けていくことが大切。これが良い循環に入れば企業は生き残れる。」

社長自らの熱のこもったレクチャーに圧倒される学生たち。

ここから先は工場見学の常で、写真撮影は出来ない。

工場見学の後は、屋外の試射場に案内されて、皆で試射をさせて貰った。スポーツ競技用の弾丸はシャープペンシルのキャップ程度の大きさで、音もどうと言うことはなく、反動も非常に小さい。ピストル型の物とライフル型の物を試させて貰った。20m程先の直径5〜6cmの的に当てるのだが、素人でも思ったより当たる。競技用の銃は出来がよいと感じた。次に的を10mに近づけて模擬競技を行った。皆、5発のうち、1発は当たった人が多かった。

最後に狩猟用のショットガンを2発づつ撃たせて貰ったが、こちらは反動と音が大きく参った。さすがにイノシシや鹿を仕留めるだけのことはあると思った。ドイツではちょっと田舎のレストランに行くと普通に鹿やイノシシがメニューに載っている。それだけ森が豊かで狩猟が盛んなのだろう。

肩に銃座をしっかり押し付けていないと反動でイタタタ・・・となる。

カラシニコフのレプリカのスポーツ用機銃も2人(←あっという間に弾が無くなるので)ほど撃たせて貰った。

ライフルで的を狙うときの集中力は弓道に通じる物があるだろう。とにかく集中力を維持するのが大変であった。続けて撃っていると汗びっしょりで、どっと疲れる。日本人の我々にはシューティングスポーツは貴重な体験だった。

その後、シュネベックの昔の塩工場を見学。シュネベックの地下水は塩分濃度が高く、これを汲み上げて乾燥させる木製の巨大な建物が復元されている。

昔は塩を売ってこの町は大いに栄えたそうだ。その証拠にシュネベックの教会には塔が2つある(教会の塔が複数あるのは、教会への寄付が多いということで、それだけ町が豊かであった証だそうだ)。

さて、「塩工場」の向かいにある中世(1600年頃)スタイルのレストランで典型的料理を食す。カボチャ大のドイツパンの中をくりぬいたところにシチューのような物が入っている。中を食べながら、入れ物のパンを切ってラードと塩を付けて食べる。大変美味しい物で学生達にも大人気であった。

(おまけ)

この日、宿舎に戻ってから、ある部屋で鍵を閉じ込んでしまい、青くなったが、この宿舎が長そうなウクライナから来ていた女性に頼んで、警備員を呼んでもらって開けてもらい助かった。

無事ドアは開きました。「済みませんでした」と懺悔の図。

その時、この女性が料理したサラダが大量に余って困っていたのだが、成り行き上、我々はそれを「喜んで」全部食べてあげることになった。実際美味しかったが、我々はとっくにお腹が一杯だったので、食べるのに1時間ぐらい掛かった。本当に青くなったが、済んでみれば楽しいアクシデントだった。

9月7日(水)

午前中は語学授業。

途中、若林君が機械工学部のDrピーパーと面会し、桝田先生へ宜しく、ということで工具のコーティング関係の論文などいくつかを受け取った。(Drピーパーは桝田先生のところに数年前お世話になった留学生のホスト教員)

午後は化学系の見学だった。

プロセスエンジニアリングというインスティテュートで化学系のSeidel-Morgenstern教授がインスティテュートや研究テーマ(光学的異性体の分離)のエッセンスについてプレゼンをしてくれた。この方の話、研究者には珍しく?化学の門外漢にもとても判りやすく、学生達も判りやすいと感心していた。皆、化学が以前よりも好きになったと言っていた。我々教員も、この方の伝授テクニックには感嘆した。

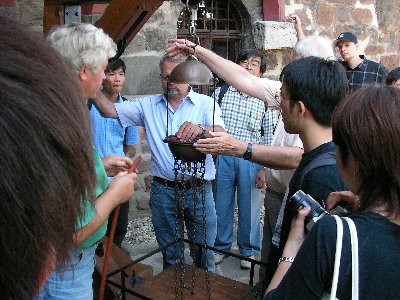

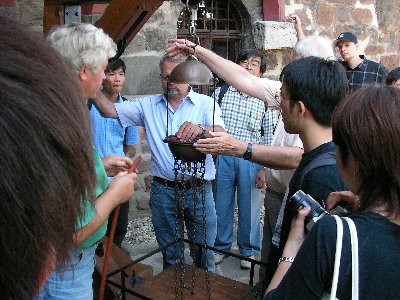

その後 物理学者で市長でもあったオットーフォンゲーリックの博物館(エルベ川沿いのあるオットーの時代(400年前)から残る物見櫓だった古い建物を改装したもの)で有名な真空の実験の再現などを、当時を復元した装置で行って貰った。

見学で夕方5時も過ぎて、解散の後、エルベ川沿いを散歩後、学生達、教職員達はそれぞれ夕食を取り、宿舎に戻った。

9月8日(木)

日本側学生の語学授業は今日で終わり。担当教員と写真を撮ったり日本から持ってきたおみやげを渡したりしたそうだ。

日本側教員は、新潟大学と関係があるドイツ側教員やキューバから来ている教員とミーティングをした(ビスベー先生が企画)。

午後は情報系の見学。FINは比較的新しい学部。ドイツ大学の各種情報系ランキングでトップに入っている。(プレゼンpptファイルを頂いた)研究室見学は画像化に関するものが多かった。CTやMRIの画像から3D画像を作り出し、手術の際に病巣や血管の位置や状態を確認し、治療や手術に役立てるもの。特殊なPC画面で3D画面を見せるもの。などなど。

夕方はBUGAパーク(1999年にドイツの花博が開催された会場)へゲネツクさんが案内してくれた。円錐状の巨大な木製ドームは自然科学系の博物館になっており、閉館まで興味深く見入った。非常に多くの実験装置やデモンストレーションがあり理系の学生は1日興味深く過ごせる所である。

その後、日本側学生はフリーで夕食を取った。日本側教員は、ゲネツクさんとアメリカから来ていた2人の大学教員と5人で夕食を取った。帰る途中、日本側学生と日本側教員はばったり会い、一緒に宿舎に戻ってきた。

9月9日(金)

午前中は廃棄物(いわゆるゴミ)の処理を商業化している企業のプラント見学に行った。通常のリサイクルやゴミ焼却の他、ゴミによる火力発電や温水の販売を商売にしている企業である。プラントは圧倒的な規模で、州を跨いで、一手に「燃料(ゴミ)」を集めている。200万人分(だったか)の家庭ゴミを処理できるようだ。日本でいう「スーパーゴミ発電」もやって電気も売っている。温排水は巨大なパイプラインで家庭や工場に売られる。ここはマグデブルグの工場地帯に隣接しているので温水の需要もあり立地が適している。発電機はドイツの日立と言われるジーメンス製だった。このプラントは半分が操業を開始して僅か一週間だそうで、残りの半分はまだ建設中であった。我々は日本人では初の見学者になったそうだが、中国からはもう見学者があったそうだ。最新のゴミ処理プラントが見られて勉強になった。

興味深かったのは、排ガスや燃焼データなどはリアルタイムで全て自治体に送られているので、完全にガラス張りなのだそうだ。「都合の悪いデータの隠蔽」などはありえないのだそうだ。社会というかシステムの意識の高さに感心した。

その後、河畔の景色が素晴らしいカフェで一休みした。

それから、「川の交差点」を見学した。これは新潟で言えば、新川と西川が立体交差している様なものだ。ただスケールが大きく、信濃川の上に新川位の運河が被さって立体交差している様な規模だ。エルベ川の上に「橋」を渡しているのだが、その橋は車ではなく船!が通る。つまり、ややこしいが、「橋が道ではなく運河になっている」。この橋の建設は戦前から進められていたが、大戦で一旦中断、50年以上放置されたが、東西統一後、大型船のために幅を大きく再設計して5年かけて2003年に完成したものだ。この「橋」でもあり「宙に浮く運河」でもある構造物は鋼鉄製で、その長さが800mというスケールで全く圧巻。重工業都市マグデブルグの底力を見た。運河(=橋)の端っこを歩いて渡ろうとしたが余り長いので真ん中に来る手前でやめて皆で写真を撮った。

運河の水位差を階段状にポンプアップする新型のシップリフトは遠くから見るだけで残念だった。

今日は見学が昼過ぎで終わり、学食で最後の昼食を取った後は、夕方の送別会まで学生達は買い物に出た。来てから2週間、あまりフリーな時間がなかったので学生達は思い思いの買い物を楽しんだようだ。ルクは堅実な学生で、こういう短い自由時間を見つけてはまめに仮眠を取って体力を温存していて感心した。学生達の充実した毎日を見ていると良かったと思う。

送別会は、先日訪れたオットーフォンゲーリックの博物館の中で行われた。ケータリングの食べ物や飲み物が運び込まれた。内容はバイキング形式の立派なディナーで、皆ドイツ最後の晩餐を楽しんだ。送別会にはビスベー先生、ウィルムスさん、学生のホームステイ先の家族や、昨年新潟に夏の学校で来た学生や、今回ボランティアに参加してくれた学生たちが出席して楽しい時間を過ごした。

9月10日(土)

午前中にマグデブルグ駅へ。ビスベー先生、ウィルムスさん(親しみを込めてワニおばさんと呼ばれていた。もちろん本人はこのニックネームを知らない。着ている服がワニっぽい柄が多いせい?)が駅まで送り届けてくれ、電車を見送ってくれた。

途中、ICEに乗り換えて、フランクフルトへ。フランクフルトから空港までは電車を使った。空港ではだいぶ時間があったので、免税店などを見て回った。

9月11日(日)

フランクフルト発ソウル行きの飛行機の中で日付が変わりインチョン空港到着。

開口一番「あ、暑い・・まるで日本だ。」

また飛行機乗り継ぎのため韓国で一泊だが、まだお昼過ぎのため、インチョンからソウルにチャーターバスで入り、ガイド付きで手早く市内を案内して貰った。日本語が出来る韓国人ガイドさん(ちょっとカエルに似ている?品のあるかわいらしいおばさまで、学生たちからカエルおばさんと慕われた。話の判りやすい優しい方だった。)に連れられて、大統領官邸、景福宮、国立民族博物館など要所を見学し、充実した時間を過ごした。韓国を理解する良い機会になった。思いがけず歴史文化の勉強になり、不便な飛行機乗り継ぎも悪くないと感謝した。

最後の方で立ち寄ったソウル南大門市場は日本のアメ横のようなところで、およそ何でも売っている。活気があり、見ているだけで楽しい。韓国の日常の食べ物や日用雑貨が判り、韓国の人々の生活風景を垣間見ることが出来て有意義だった。

南大公園は韓国ドラマのロケ地にもなったそうで、アベックが目立った。

暗くなってきたところで明洞(ミヨンドン)に行ってもらい、焼肉を食した(学生と一緒のせいか、つられて少し食べ過ぎた)。

その後、ソウル市内のホテル泊。ホテルの近くにはコンビニがあって助かった。翌朝の朝食のパンなどを買った。物価は日本より安いようだ。ホテルではNHKニュースが見られ、衆院選で自民が圧勝となっていた。

9月12日(月)

朝起きて、昨夜買っておいたもので朝食。食パンもピーナッツクリームも牛乳も日本と同じ味でなんだかホッとした。チェックアウト。ルクが韓国の辛目のカップ麺をいたく気に入ったようで(母国ベトナムの味に似ている?)、ホテルをチェックアウトしてからホテルの外で嬉しそうに食べていた。やはりアジアの味はどこかで繋がっているのか?私も韓国のカップ麺は美味しいと思った。

バスでインチョン空港へ移動。インチョンでは免税店で韓国土産を買ったりした。韓国物産は食べ物や民芸品など興味深いものがあった。

新潟空港着。バスで新潟駅へ。殆どは電車で内野駅へ。夕方内野駅で解散。